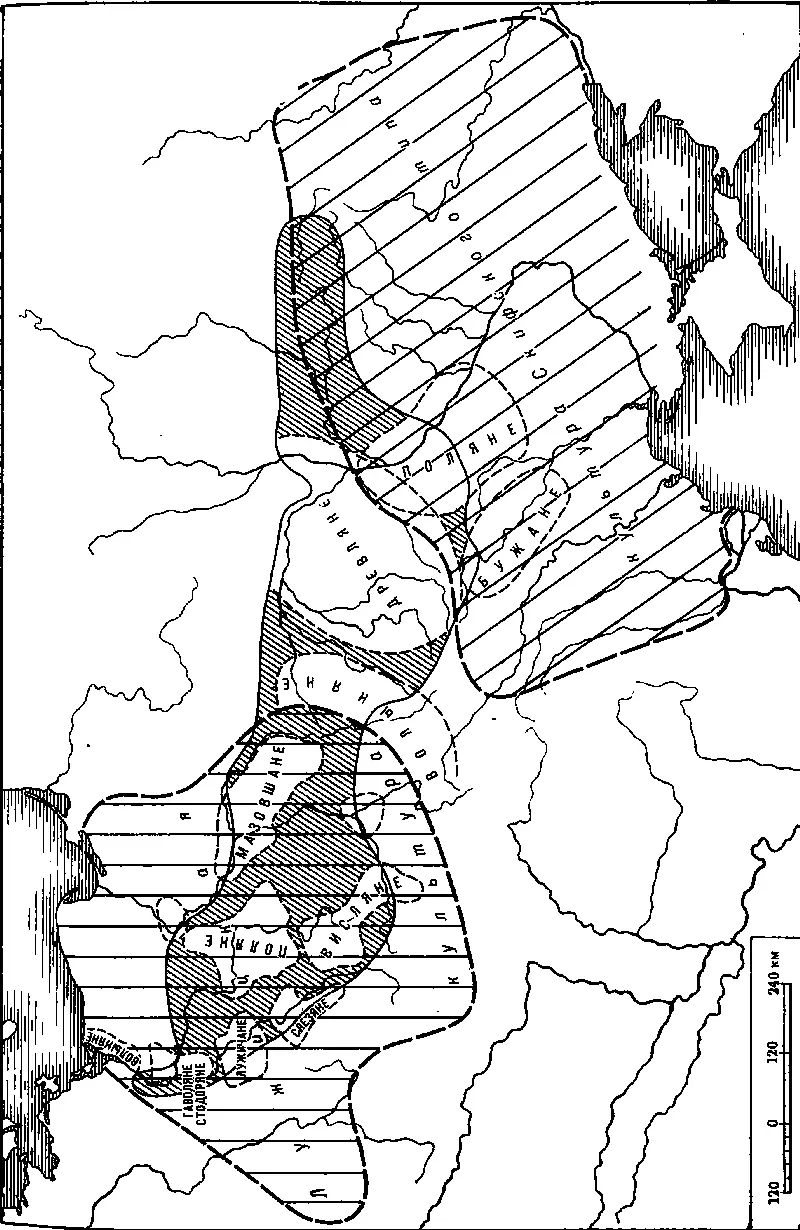

Славянский мир в первой половине I тысячелетия до н. э. простирался от Балтийского моря (по Гензелю — от побережья между Одером и Вислой) до Левобережья Днепра. Незначительное колонизационное движение можно связывать с племенами милоградской культуры (праславяне, не входившие, по-видимому, в сколотское объединение) — геродотовскими неврами; оно началось в середине VI в. до н. э. и шло на северо-восток в направлении земли будущих радимичей. Значительно более заметной славянская колонизация в этом же направлении стала в пору зарубинецкой культуры, когда под давлением сарматов праславяне-зарубинцы продвинулись далеко на северо-восток, вселившись почти на все пространство междуречья Днепра и Десны (радимичи, дреговичи, отчасти кривичи). Примерная дата — рубеж нашей эры.

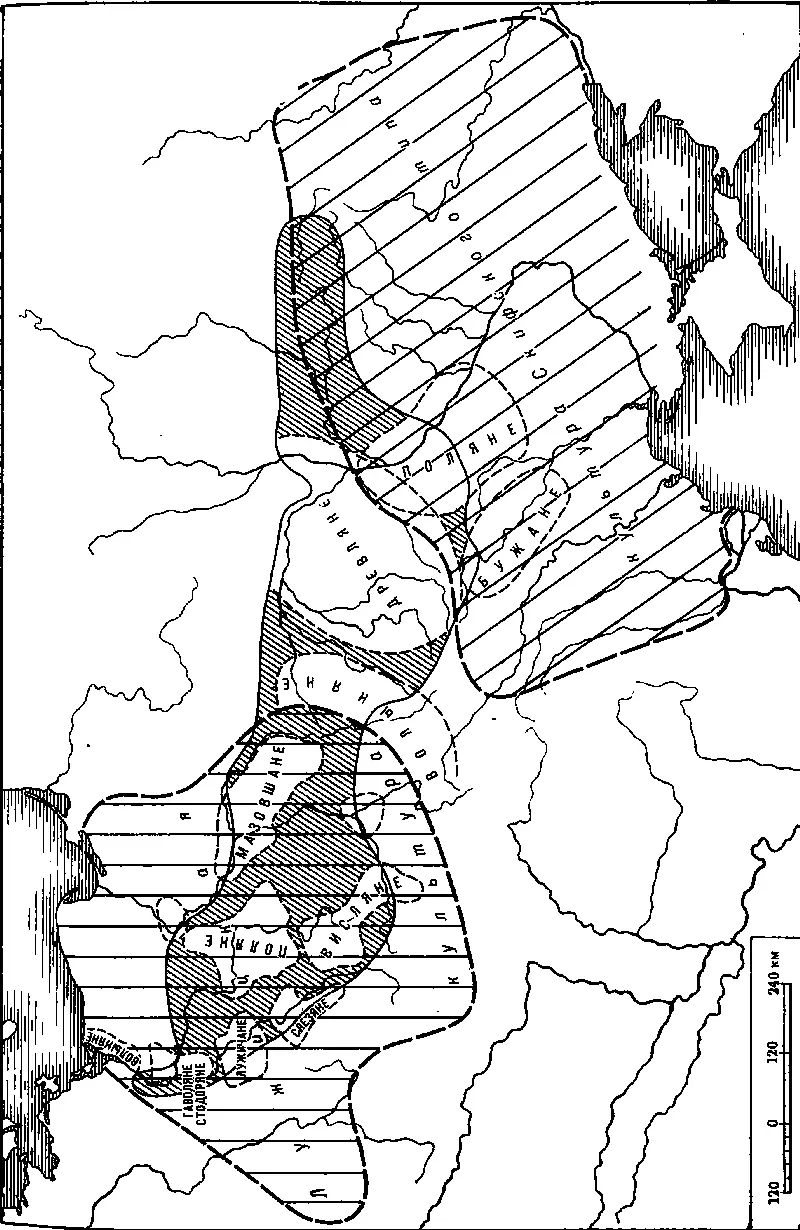

Локальные археологические группы I тысячелетия до н. э. в сопоставлении с размещением позднейших союзов славянских племен

Патронимическая форма названий племенных союзов находит подтверждение в легендах, записанных Нестором: радимичи происходят от некоего героя Радима, приведшего их на Сож «от ляхов».

Таким образом, основной процесс широкого расселения праславян падает на время после существования сколотского единства. Следовательно, исконные, топонимические названия племенных союзов (и сами союзы, разумеется) могут быть датированы первой половиной или серединой I тысячелетия до н. э.

Если археология помогла уточнению границ племенных союзов для времени их отмирания (X–XII вв. н. э.), то вполне закономерно обращение к археологическим данным для определения территорий племенных союзов эпохи их зарождения.

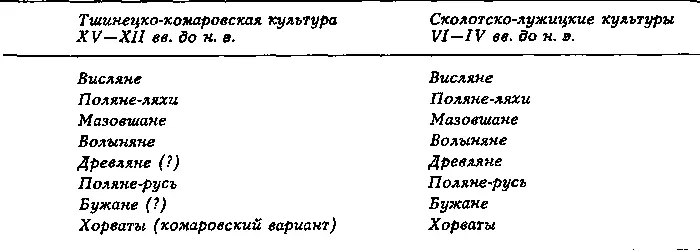

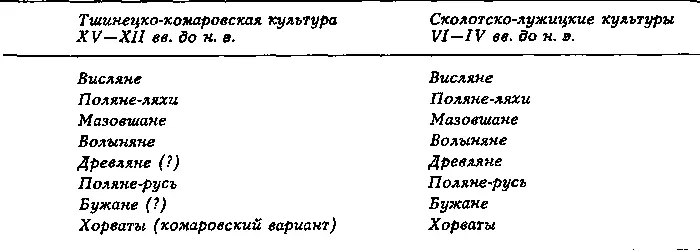

Рассматривая локальные варианты тшинецко-комаровской культуры первичных праславян и сопоставляя их с размещением славянских народов (союзов племен) у Нестора, мы обнаруживаем целый ряд географических совпадений для основных племенных групп. Более того, привлекши локальные варианты сколотско-лужицких археологических памятников VI–IV вв. до н. э., мы увидим ту же самую картину: локальные варианты этой эпохи тоже соответствуют размещению несторовых народов и перечень их совпадает с перечнем вариантов тшинецкой культуры. Об этом яснее говорит таблица, в которой археологическим группам разных эпох приданы условно имена из перечня Нестора:

Локальные варианты археологических культур и их соответствие по географическому признаку перечню летописи Нестора

Устойчивость географических групп на протяжении целого тысячелетия заслуживает внимания. Названия союзов в разное время могли видоизменяться.

Археологические группы тшинецкого времени, возможно, отражают лишь естественно-географическую сосредоточенность населения, но к сколотско-лужицкому времени они, по всей вероятности, представляли уже настоящие союзы племен, обозначенные в геродотовских записях как «царства». Главной причиной сплочения отдельных племен в союзы была, очевидно, необходимость отпора воинственным соседям: киммерийцам и скифам на востоке и кельтам на западе. Но были, надо думать, и внутренние, недостаточно ясные для нас основания для интеграции племен.

Подробно описанный Геродотом сколотский союз состоял из четырех племен: авхатов (Плиний размещает их на Гипанисе-Тикиче), катиаров, траспиев и паралатов (возможно, днепровско-тясминская группа). Земли этого союза занимали Среднее Поднепровье и соответствовали позднейшим полянам, руси и бужанам. Это далеко не все праславяне, а лишь юго-восточная часть обширного праславянского мира, к которому следует причислить и соседних со сколотами невров и отдаленные племенные союзы в составе луяшцкой культуры у Карпат, по Висле и в междуречье Вислы и Одера вплоть до поморян на южном берегу Балтики.

Историческое осмысление обильного археологического материала позволяет привлечь к изучению древнего славянства те исторические письменные источники, которые до сих пор никогда к этой теме не привлекались. Анализ текста Геродота показал, что часть праславян его времени именовалась у греков (по мнению историка — ошибочно) скифами. История знает множество примеров того, что имя одного народа распространяется на ряд других (гунны, татары и др.). Так произошло и со скифами, под именем которых выступали одно время славяне, а несколько позднее — готы в Причерноморье.

Читать дальше