«У эскимосов, по рассказу Нансена, если родится мальчик, отец и мать так и сияют от счастья: если же родится дочь, оба плачут или высказывают свое полное неудовольствие. Но можно ли этому удивляться? Хотя эскимос и очень добрый по природе, но ведь и он человек. Мальчик для него представляется будущим охотником, опорой семьи и кормильцем престарелых родителей; а девочек, по его мнению, и без того уже достаточно на свете…»

В одной песенке среднеазиатских кочевников даже говорится с жестокой прямотой:

«Лучше если дочь не родится или не останется в живых. Если она родится, лучше будет, если она очутится под землей, когда поминки совпадут с рождением…»

Дико звучит теперь для европейца подобная песенка. Детоубийство кажется ему бесчеловечным преступлением, и закон строго карает виновного в нем.

Но когда-то, во время суровой старины, европейцы, подобно нынешним дикарям, умерщвляли своих «лишних» детей. Так было у древних греков и у древних римлян. Греческие мудрецы находили ужасный обычай детоубийства разумным в справедливым: «во избежание излишества населения некоторых детей должно бросать», говорили они.

Германцы, как об этом помнят еще немецкие народные сказки, оставляли своих детей в глухом лесу или, уложив в короб, пускали вниз по течению реки. Скандинавы топили своих детей. Кельты делали из щита колыбель детям и пускали вниз по воде.

Не чужд был жестокий обычай детоубийства и славянам. А у донских казаков он сохранялся до недавних еще времен: у них установлено было бросать по приговору младенцев в воду, «дабы оные собой отцов и матерей не обременяли». С течением времени они стали бросать только девочек, а потом «общим кругом постановили, чтобы девочек более не губить».

Так суровая нужда родит повсюду одни и те же жестокие обычаи. Haряду с убийством детей она научила первобытного человека еще другому страшному делу: покидать на произвол судьбы и умерщвлять немощных стариков и больных.

Итак будем помнить, что страшный обычай детоубийства, знакомый всем дикарям, объясняется не грубостью их натуры и черствостью их сердца. Этот обычай создан незнающею жалости и пощады голодной нуждой, постоянно преследующей беспечного дикаря. Как злому богу, дикарь приносит в жертву нужде своих детей, — и так свыкся с этой необходимостью, что не сознает ужаса творимого им дела. К чему только человек не привыкает!

Однако и суровая нужда не в силах совсем ожесточить родительское сердце и заглушить в нем нежные чувства. Как мы уже видели, — тем из ребятишек дикарей, которых решено оставить в живых, вовсе нет основания жаловаться на жестокость или суровость их родителей. Выйдя из младенческого возраста, они растут на воле, как волчата; всё их шалости добродушно прощаются им, никогда они не услышат грубого слова, никогда старшие не ударят их.

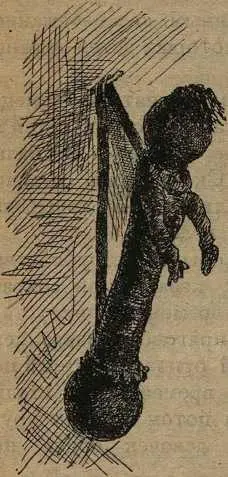

Детская кукла из центральной Африки.

Дикарь, видно, никогда не забывает, что дитя еще мало смыслит, и что с него нельзя взыскивать, как с большого. Все старшие стараются забавлять его, мастерят для него всякие игрушки. «Они обходятся со своими детьми, — справедливо замечает один русский ученый, — много нежней, чем, например, те люди в наших городах, которым трудно приглядывать за детьми и у которых подчас срывается и напрасная брань, и колотушка».

Грубая пища составляет обычный стол дикаря: это полусырое мясо и невареные коренья. Но и такую пищу, как мы знаем, он не каждый день имеет, голодая многие дни подряд. Малышам такой стол, конечно, совсем не подходит, и потому мать-дикарка, в заботе об его здоровье, кормит грудью своего ребенка очень долго, до 3–4 лет, а иногда и того позже.

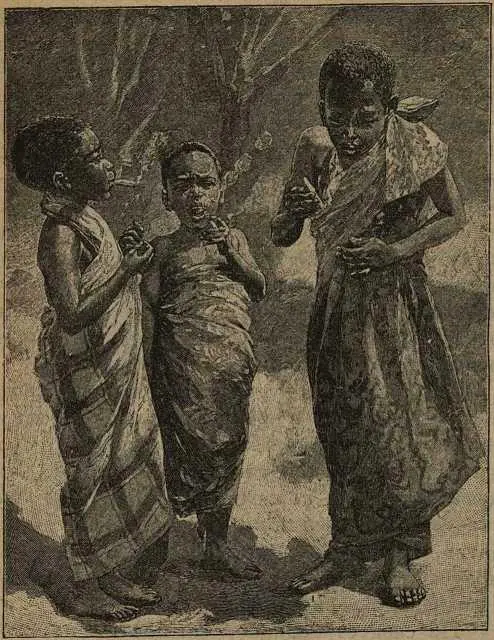

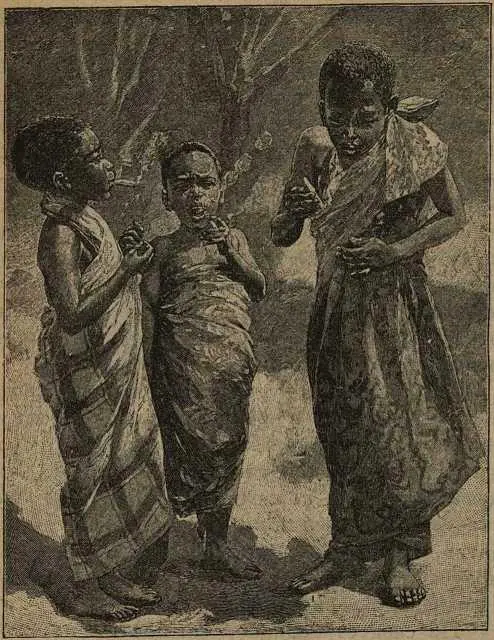

Европейским путешественникам доводилось наблюдать в диких странах смешную для нас невидаль: настоящих «молокососов» четырнадцатилетнего возраста. Нам после этого не покажется невероятным рассказ путешественников о том, как «грудные дети», только что сосавшие у матери молоко, получают тут же папироску, которую и курят самым заправским образом.

«Грудные дети», занятые курением табака.

Не следует, однако, заключать из этого, что младенческий возраст длится у диких ребятишек дольше, чем и у белых товарищей. Напротив, детвора у дикарей очень быстро развивается. У охотников Южной Африки — бушменов— семилетний мальчик разделяет уже все труды и заботы своего племени, а про девочек у индейцев один ученый рассказывает: «в младенческом возрасте они уже начинают помогать матери в домашней работе, при чем таскают такие тяжести, от которых изнемогли бы совершенно и старшие девочки в Европе».

Читать дальше