Погребенная почва подстилалась слоистыми песками (7), частично пройденными в шурфе № 4, заложенном в 2001 г.

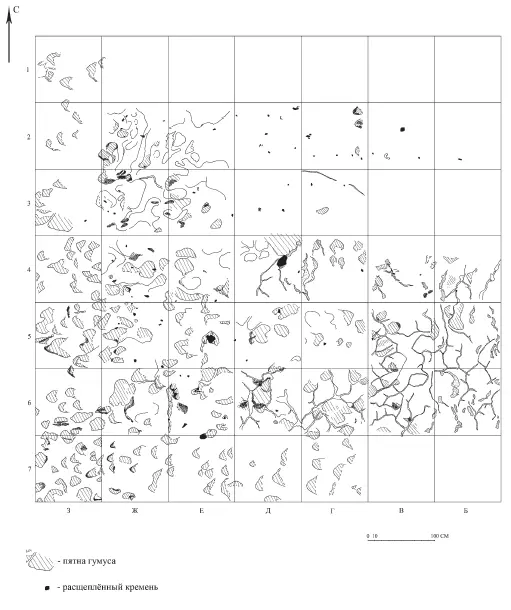

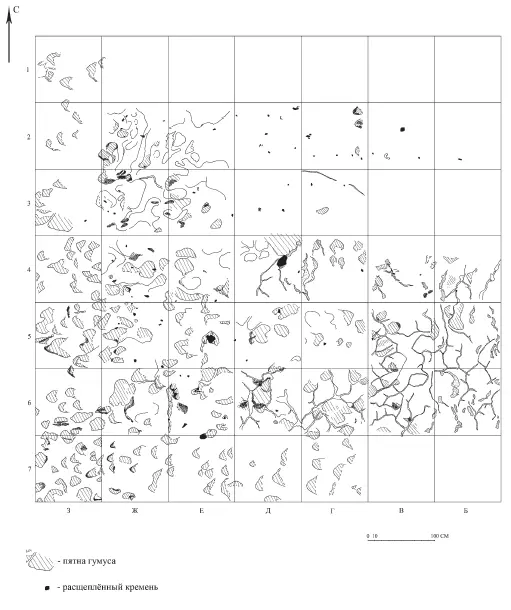

Рис. 4. Хотылёво 6, культурный слой 3, 1-й уровень снятия. План расположения находок

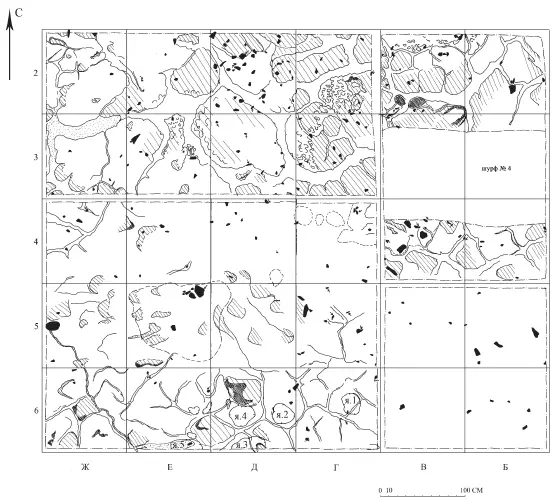

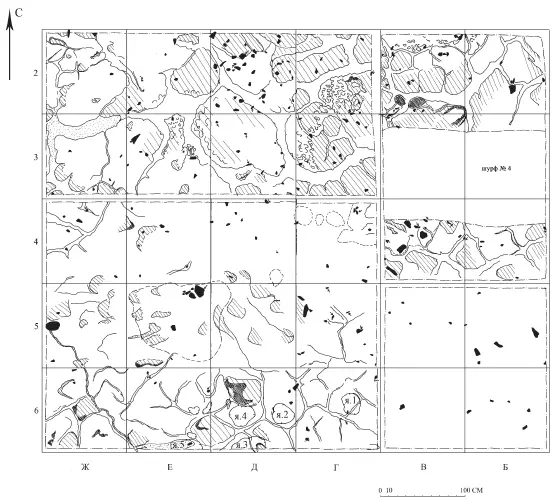

Рис. 5. Хотылёво 6, культурный слой 3, 2-й уровень снятия. План расположения находок. Условные обозначения те же, что и на рис. 4

Культурный слой 3, как уже было отмечено, связан с гумусированным суглинком, имевшим окраску от серовато-коричневого до черного цвета. В толще суглинка, в линзах гумусированного материала, залегали расколотые кремни, а также кремневые гальки и желваки. В плане, после горизонтальных зачисток, гумусированный суглинок выглядел в виде неравномерно окрашенных пятен, как правило, подтреугольной или сегментовидной формы (рис. 4; 5). Это было связано с тем, что трещины разбивали погребенную брянскую почву на полигоны, которые в дальнейшем смещались и становились наклонными. Соответственно, во время горизонтальных зачисток оказывалась вскрытой только верхняя часть такого полигона. Границы полигонов, как правило, выявлялись после разборки верхней половины толщи погребенной почвы. Их размеры в поперечнике обычно составляли от 15 до 30 см, однако в северной половине раскопа на кв. Г/Ж-2/3 были зафиксированы крупные полигоны размерами 0,5 до 0,7 м.

Гумусированный слой погребенной почвы залегал с небольшим наклоном в северо-восточном направлении. Наиболее высокая позиция была зафиксирована на площади кв. 3-7, где гумус фиксировался на отметке –7,5 м [3] В данном случае нивелировочные отметки измерялись с учетом превышения высот постоянного репера.

. Понижение было достаточно плавным, и в северо-восточном секторе раскопа 1 на площади кв. А/Г-1/4 гумусированный слой был зафиксирован на уровне –7,69 м. Однако расколотый кремень залегал несколько глубже этих уровней. Так, в юго-западном секторе раскопа он стал фиксироваться на уровне –7,61 м, а в северо-западном секторе – начиная с уровня –7,7 м. В северо-восточном секторе раскопа кремень залегал еще глубже, начиная с уровня –7,77 м.

Основная масса находок залегала на более глубоких уровнях, от –7,72 м в юго-западном секторе раскопа до –7,99 м в его северо-восточном секторе. При этом не совпадал характер распределения находок по вскрытой площади. На первом уровне фиксации культурного слоя, проведенном на площади 39 м 2и связанном с верхом погребенной почвы, большинство расколотого кремня залегало в западной половине раскопа 1, не образуя сколько-нибудь четко выраженных скоплений (рис. 4). На втором уровне фиксации культурного слоя общей площадью в 30 м 2, связанного со срединной частью почвенной толщи, основная часть кремневых предметов распределялась в северной и северо-восточной частях раскопанной площади, при этом образуя на кв. Д-2 отчетливо выраженное скопление, занимавшее на уровне –7,80/–7,92 практически всю площадь квадрата (рис. 5). Если средняя плотность залегания находок по раскопу составляла около 10 экземпляров на кв. м, то на кв. Д-2 этот показатель превысил значение в 50 экземпляров. Нужно отметить, что кремни на этом участке продолжали встречаться на глубинах от –8,01 до –8,225 м. Они образовывали небольшое скопление размерами 30×30 см в северо-западном секторе квадрата. Очевидно, на кв. Д-2 могла располагаться ямка с заполнением, содержавшим расколотый кремень. Но зафиксировать границы этого углубленного объекта не удалось. Эти находки не могли попасть на такую глубину по трещинам, которые на этом квадрате располагались иначе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Влияние априорных представлений о характере жилищ и связанных с ними объектов на интерпретацию полученных в ходе полевых работ результатов, а также ограничительная роль методики раскопок широкими площадями – в том виде, как она была разработана П. П. Ефименко, – в процессе фиксации этих самых результатов достаточно подробно охарактеризованы в статье М. В. Александровой ( Александрова , 1998).

Читать дальше