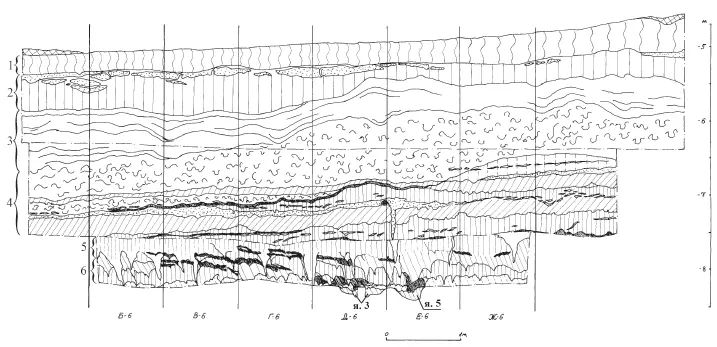

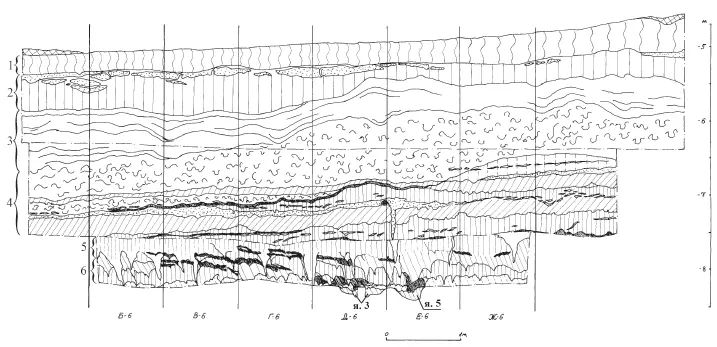

Горизонт ортзандов подстилался влажным суглинком палевого цвета с коричневым и серым оттенками (4). Мощность суглинка в среднем составляла около 1 м, максимальная мощность достигала 1,6 м. Суглинок содержал многочисленные включения ожелезненных частиц в виде псевдофибров, которые образовывали характерную сетку и залегали согласно с горизонтом ортзандов. В северной половине раскопа псевдофибры были зафиксированы вплоть до уровня культурного слоя 3. В толще палевого суглинка были также зафиксированы две прослойки серовато-сизоватого суглинка с включениями карбонатов. Эти прослойки залегали субгоризонтально с небольшим наклоном к северо-востоку, имели толщину от 0,1 до 0,2 м и были выдержаны по простиранию на всей площади раскопа. Они залегали на глубинах –6,8/–7,02 м и –7,02/–7,24 м соответственно. По всей видимости, названные прослойки отмечают перерывы в осадконакоплении, связанные с существованием стабильных поверхностей на данном участке. Каких-либо находок в прослойках зафиксировано не было. Поверхности прослоек маркировались линзами белого кварцевого песка толщиной от 0,2 до 0,6 м. В профиле южной стенки была зафиксирована трещина, спущенная с поверхности нижней прослойки и заполненная песком. Ширина трещины в верхней части составила около 5 см, глубина – до 0,8 м. Трещина достигала поверхности погребенной брянской почвы.

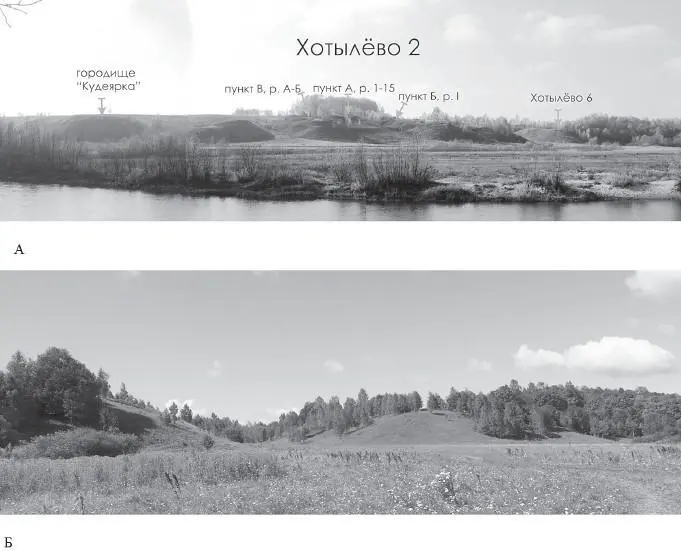

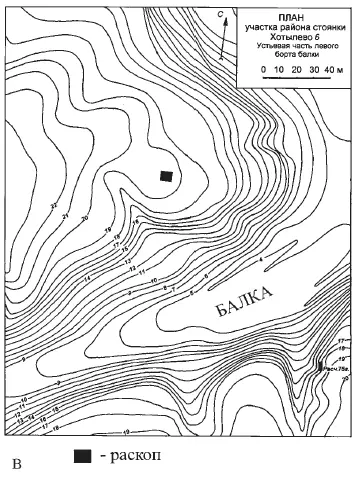

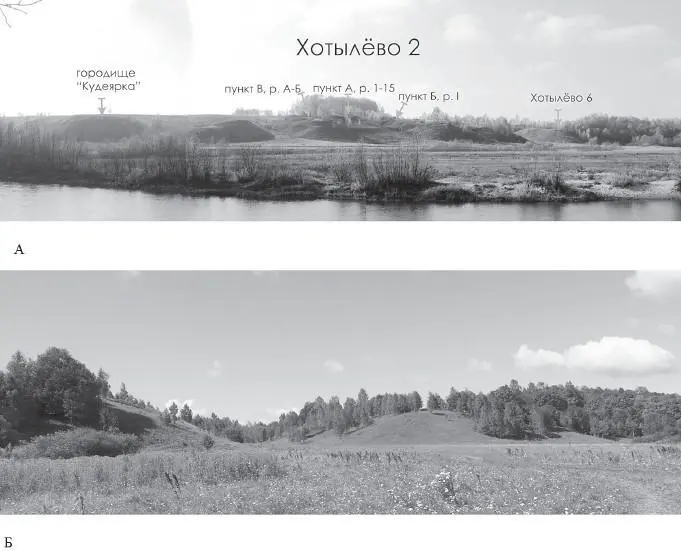

Рис. 2. Панорама памятников археологии к западу от с. Хотылёво: А – вид с левого берега р. Десны; Б – вид на Кладбищенскую балку со стороны поймы р. Десны; В – топографический план места расположения стоянки Хотылёво 6 (выполнен Ю. Н. Грибченко)

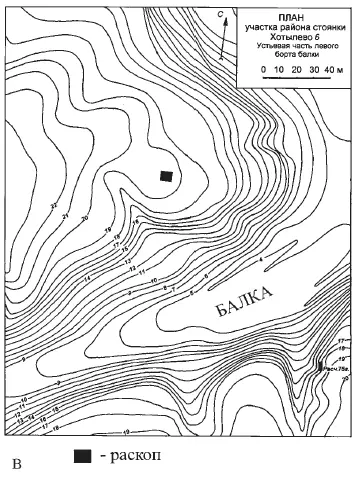

Рис. 3. Хотылёво 6, профиль южной стенки раскопа 1. Номера слоев соответствуют описанию в тексте

Нижняя сизовато-серая прослойка подстилалась тяжелым влажным суглинком бурого цвета с коричневым оттенком (5). В профиле восточной стенки суглинок приобрел серую окраску, а в профиле северной стенки содержал большое количество ожелезненных включений в виде псевдофибров. Толщина этого суглинка составила от 0,2 до 0,4 м, уменьшаясь в северо-восточном направлении. В толще бурого суглинка на уровне –7,5/–7,56 м были отмечены прослойки гумусированного материала, особенно отчетливо читавшиеся в профиле южной стенки. Толщина прослойки в среднем составляла около 3 см, иногда достигая 5–6 см. Над ними был также отмечен горизонт песчаных линз толщиной до 2 см, залегавших на 6 см выше. Гумусированная прослойка была разбита трещинами, спускавшимися в нижележавшие слои и разбивавшими погребенную брянскую почву. Никаких находок в гумусированной прослойке не было сделано.

Погребенная брянская почва (6) залегала непосредственно под слоем тяжелого бурого суглинка. Она была представлена переотложенным склоново-мерзлотными процессами материалом: в верхней части залегал серовато-коричневый, серый и темно-серый суглинок, ниже – затеки прокрашенного в оттенки от черного до серовато-коричневого гумусированного материала, разбитые системой трещин. Заполнение трещин варьировалось в зависимости от ширины: крупные (около 1 см шириной) были заполнены оглеенным серым с белесоватым оттенком суглинком, «хвосты» трещин шириной менее 0,5 см были заполнены коричневато-серым суглинком. Прокраска слоя – рябая за счет многочисленных включений меловой крошки, в том числе сильно выветрелой. В толще погребенной почвы фиксировались многочисленные включения гальки и гравия, в том числе желваков и обломков темно-серого местного плитчатого кремня. На уровне верха слоя залегали крупные (до 4 см в диаметре) новообразования белоглазки. Расколотый кремень залегал в линзах темно-серого и серовато-коричневого (иногда черного) гумусового материала. Залегание обломков и расколотого кремня было как субгоризонтальным, так и наклонным по контакту с трещинами. Общая мощность погребенной почвы составила от 0,4 до 0,5 м. Как уже было указано выше, брянская почва на участке раскопа 1 подверглась воздействию склоново-мерзлотных процессов, которые привели к ее частичному переотложению. Однако степень этого переотложения была неравномерной по всей площади раскопа, что, в частности, отразилось в профилях разрезов погребенной почвы. Прежде всего необходимо отметить, что практически во всех профилях было прослежено однообразное чередование по вертикали почвенного материала. Оно проявлялось в том, что максимально гумусированные линзы суглинка, имевшие окраску от серовато-коричневого до черного, всегда подстилались менее гумусированным суглинком серого, серо-бурого или даже бурого цвета. Эта последовательность нарушалась только трещинами. Последние, в свою очередь, могут быть разделены на три стратиграфических группы. В первую входят трещины, спущенные с уровня поверхности погребенной почвы, во вторую – с уровня срединной части почвенной толщи, и, наконец, в третью группу могут быть включены трещины, фиксируемые на уровне основания погребенной почвы. Наиболее важным моментом в этой картине является то, что трещины первой и второй групп связаны с линзами сильно гумусированного суглинка. В этих же линзах фиксировался и расщепленный кремень. Толщина таких линз в среднем составляла от 2 до 6 см, но в некоторых случаях достигала 10–12 см. Наиболее выразительные прослойки гумусированного материала проявились в профиле южной стенки. При этом в данном случае было зафиксировано три таких прослойки. Они разделялись слабо-гумусированной породой толщиной от 5 до 12 см. Интересно, что эти прослойки залегали наклонно в западном направлении, то есть в сторону, противоположную современному склону. Перепад глубин прослоек достигал 40 см на 3 м, то есть был довольно значительным. Кремень в профиле южной стенки был зафиксирован в связи с верхней и нижней прослойкой гумусированного суглинка.

Читать дальше