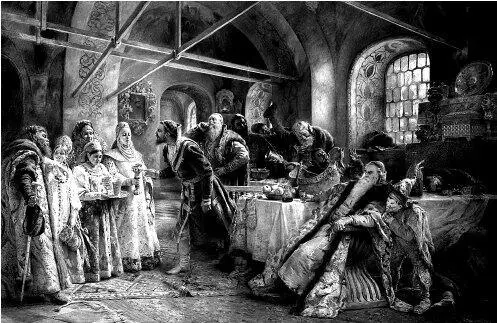

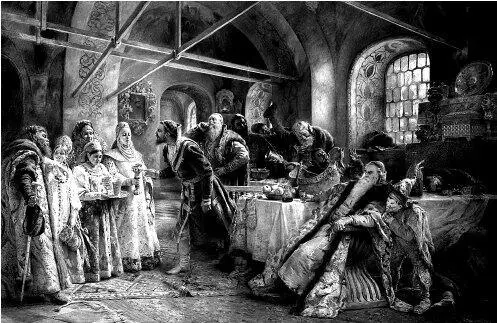

А так вообще все было очень даже прилично. Скажем, о разнообразии блюд и кушаний, подаваемых на барский стол, может свидетельствовать перечень запасов, предназначенных к хранению в летний период:

«А в погребах, и на ледниках, и в кладовых хлебы и калачи, сыры и яйца, сметана, лук и чеснок и всякое мясо, свежее и солонина, и рыба свежая и соленая, и пресный мед, и еда готовая, мясная и рыбная, студень и всякий припас съестной, и огурцы, и капуста, свежая и соленая, и репа, и разные овощи, и рыжики, и икра, и рассолы готовые, и морс, и вишни в патоке, и малиновка, и яблоки с грушами, и дыни и арбузы в патоке, лимоны, и сливы, и левашники, и пастилы, и напитки яблочные, и вода брусничная, и вина сухие и горькие, и меды различные, и пиво на меду и простое, и брага – и весь тот запас ведать ключнику»[15].

Маковский К. Е. Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова). 1895 год

Конечно, это не кулинарная книга в привычном нам смысле слова. То есть не набор рецептов с комментариями относительно продуктов и способов их приготовления. Такие кулинарные книги появятся в России лишь в конце XVIII века. Пока же мы говорим о более или менее достоверных исторических источниках сведений о русской кухне.

Впрочем, и здесь не все очевидно. По отношению к «Домострою» все время тиражируется популярный предрассудок. Якобы, это точное воспроизведение типичных черт русской действительности тех лет. Разные авторы целыми пригоршнями черпают оттуда материал для изображения домашнего обихода наших предков. После их книг может сложиться впечатление, что этот обиход имел вид чинного, размеренного, последовательного ритуала и жизнь протекала как по нотам. Автора «Домостроя» видят уже как жанрового художника, предвосхитившего выраженную в «Евгении Онегине» литературную мечту Пушкина описать «простое русское семейство». Нет ничего более ошибочного.

Бесспорно, многие краски нарисованной в «Домострое» картины целиком заимствованы из обыденной действительности того времени. Изображения хозяйственного обихода семьи, все эти до педантизма обстоятельные исчисления съестных припасов, столовых кушаний (мы не поленились подсчитать – упомянуто более 130 блюд), хозяйственных приемов, несомненно, списаны с подлинного житейского опыта. В них слишком много непосредственной жизненности, тех ничтожных мелочей, незначительных деталей, которые создаются только практикой, сразу переносят читателя в будничную атмосферу. Но все меняется, когда автор переходит к описанию человеческих отношений, нравов и т. п. Ну не было на Руси ни тогда, ни сейчас все чинно-благородно! Еще в 1852 году русский историк Константин Аксаков (сын известного писателя С. Т. Аксакова) говорил: «Это воззрения и желания Сильвестра… но нисколько не желания и не взгляды народа» [16]. Так что с достоверностью домостроевских сцен и описаний тоже не все очевидно.

Хотя, конечно, нельзя не отметить, что датируемый серединой XVI века «Домострой» положил начало светскому книгоиздательству. И пусть значительная его часть – цитаты или пересказы религиозных источников, однако сам дух книги, цель, поставленная автором, неразрывно связаны с обычным светским миром, окружавшим жителя Руси.

Кстати, для сведения, – первая московская типография была открыта в Москве на средства царской казны в 1563 году{1}. Именно в середине XVI века были сделаны решительные шаги для введения книгопечатания в России, что стоит в тесной связи с глубокими экономическими и социальными сдвигами, происходившими в то время. Правительство Ивана Грозного стало на путь некоторых реформ, направленных в основном на укрепление самодержавия, опиравшегося на дворянство. Основная его цель – централизация власти – проводилась во всех сферах. Конечно, в этом контексте смешно говорить о влиянии описываемых событий на русскую кухню, но все оставляет свой след в истории. Пройдет совсем немного времени, и политические изменения коснутся всех аспектов жизни народа.

Из реляции посла при дворе Московитском

…Ибо история Русской поварни, не так как других Европейских, никогда не предана была ни писанию, ни тиснению.

Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский. Москва, 1795 год

Мы уже упомянули, что первые российские книги носят в основном религиозный характер. Однако уже спустя небольшое по историческим меркам время – к середине XVIII века – на Руси начинают появляться работы, написанные знатоками кулинарии. Часть из них – привезенные немецкие и французские издания, часть – путевые и жанровые заметки европейских путешественников о русской жизни. Чуть позже, не более 250 лет назад, появляются первые книги российских авторов-кулинаров, которые делятся своим многолетним опытом или просто переводят иностранные рецепты.

Читать дальше