Затем шли тельные к каждой ухе, с приправою, часто запеченные в виде различного рода животных, также пироги, приготовленные на ореховом или конопляном масле со всевозможными начинками.

После ухи следовали: «росольное» или «просольное», всякая свежая рыба, приходившая из различных краев государства, и всегда под «зваром» (соусом), с хреном, чесноком и горчицею.

Обед заканчивался подачею «хлебенного»: разного рода печений, пышек, пирожков с коринкою, маком, изюмом и др.

Особенно разнообразно было «хлебенное» во время масленицы, известное под именем «масленицких еств», – это оладьи различной величины, хворост и пирожки из всевозможного теста; на масленице же подавался губчатый сыр и разного рода кисели.

В мясоед первым блюдом за столом были: свиные окорока, тетерева со студнем, язык провесной, гусиные потроха и холодная говядина разного приготовления. Затем шли жаркие: баранина, гусь, индюк, рябчики, куропатки, зайцы; при этом у богатых всегда подавался жареный лебедь, раскладывавшийся на шесть блюд, а также журавли и цапли.

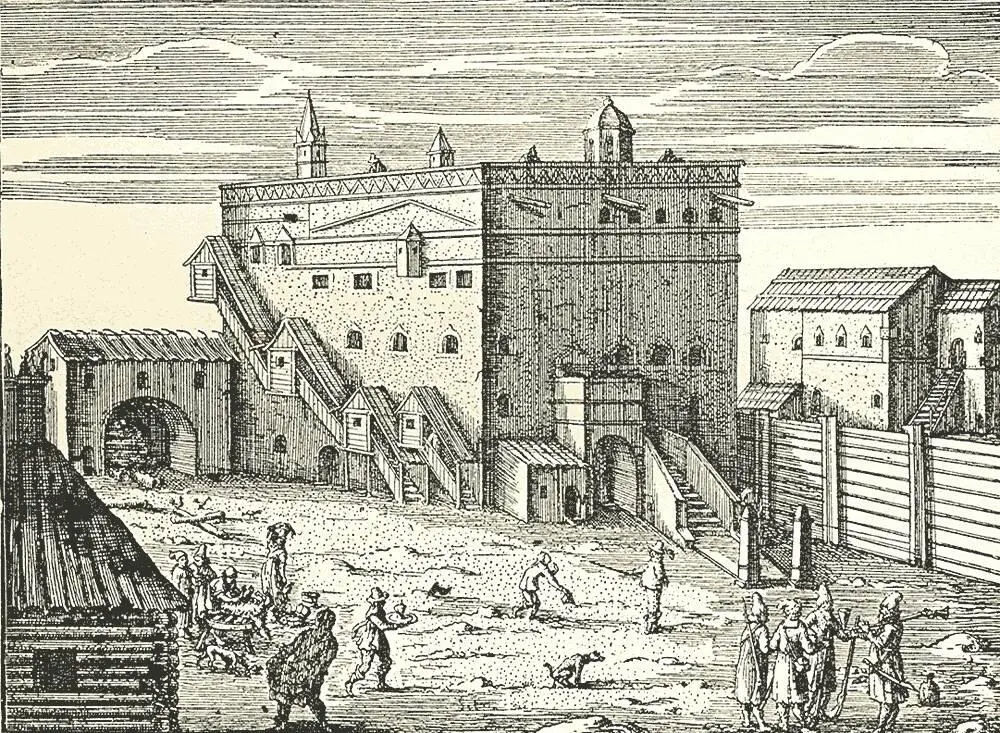

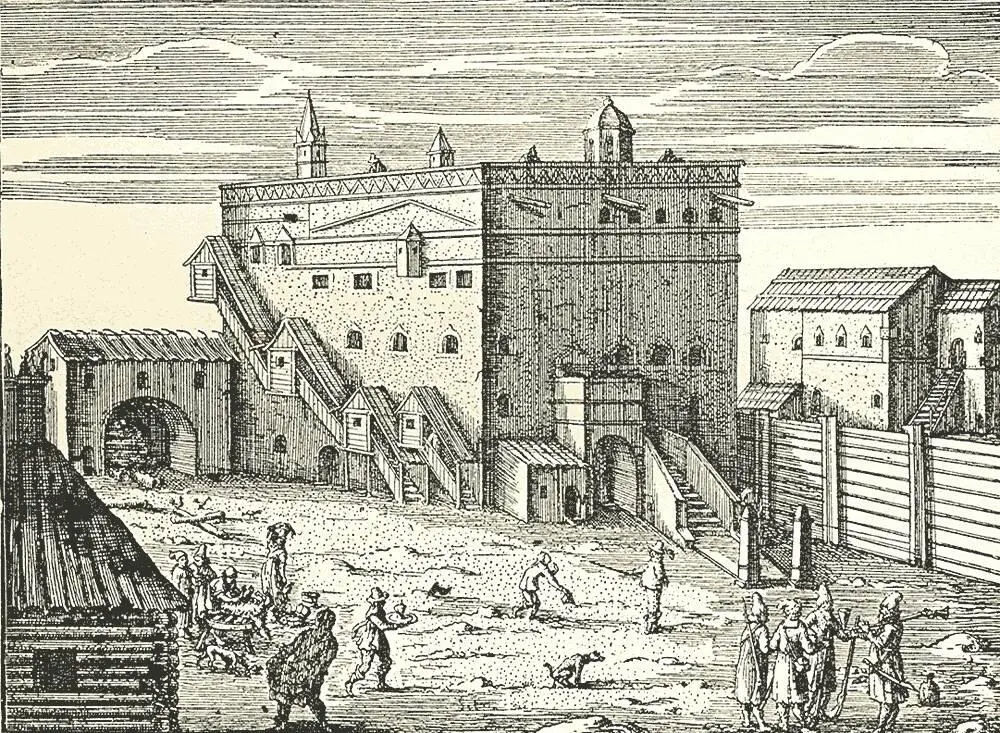

Посольский двор в Москве в XVII веке (с гравюры того времени)

Удивительное пристрастие наших предков к жареным лебедям отмечают практически все иностранцы, посещавшие в тот период Московию. «На своих пирах и вечеринках москвитяне употребляют вдоволь кушаньев и напитков, так, что часто велят подавать до 30 и 40 блюд, как рыбных, так и мясных, особливо же студеней и сладких пирогов, также жареных лебедей, которых если не бывает когда, хозяину тогда не много чести», – пишет о нравах конца XVI века посланник шведского короля при Московском дворе Петр Петрей[23]. Умный и наблюдательный иностранец, живущий в Немецкой слободе, был политическим агентом шведской короны в Москве и поставлял ей сведения, порой весьма конфиденциального характера, о событиях на Руси. Сейчас это может показаться курьезным, но будущего короля Швеции Карла IX интересовала даже такая информация о московском дворе.

Так вот о лебедях… Их подавали «под зваром с топешниками»[24], то есть с нарезанными ломтиками калача, опущенными в растопленное сливочное масло. Потроха лебяжьи подавались под «медвяным взваром», порой вместе с вареной говядиной или в пирогах.

В. Похлебкин определяет взвары как «густые кисловатые подливки – гарниры национальной русской кухни, приготавливаемые на растительной основе». «Традиционными для русской кухни, – пишет он, – являются луковый взвар, капустный, клюквенный, брусничный. Их употребляют в основном ко вторым блюдам из домашней птицы, дичи, а также к жаркому из говядины. Готовят их по одному типу… 6 луковиц, 3 ст. ложки уксуса, 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки растительного масла, 1/2 ч. ложки молотого перца»[25].

В «Домострое» же есть более широкое толкование этого соуса (ну а как его еще назвать?): «А к лебедям и во взвар, и в потрохи 45 золотников шафрану, 3 ковша бастру (особый вид вина)»; «…три груди бараньи с шафраном»; «на блюдо крошеного 4 золотника гвоздики, золотник корицы, ползолотника перцу»; «6 золотников шафрану в куру и во взвар»; «кострец лосины под взваром». То есть речь идет немного о другом, чем у В. Похлебкина, – как по составу, так и по продуктам, с которыми подавалась такая подлива. По сути, это было универсальное название уваренного до загустения соуса, который мог состоять из разных специй, лука, меда и т. п.

В 1564 году с рекомендательным письмом от английской королевы Елизаветы к царю Ивану Васильевичу прибыл итальянец Рафаэль Барберини. Его рукопись до сих пор хранится в Риме, в Барберинской библиотеке, под заглавием: «Relazione di Moscovia Scritta da Raffaello Barberino al conte di Nubarola, Anversa li 16 ottobre, 1565». Точный список ее находился в музее графа Румянцева. В XVI–XVII веках она издавалась несколько раз на разных языках. На русском языке появилась впервые в переводе В. И. Любича-Романовича[26].

Описывая царский прием, Барберини сообщает: «…всем нам, иностранцам, подан был большой и широкий кубок с вином от государя. Потом вошло человек двадцать прислуги; они несли огромные блюда с разными жаркими, как то: гусями, бараниной, говядиной и другими грубыми мясами; но, подошедши к государеву столу, все они снова поворотили назад и скрылись со всеми этими блюдами, не подавая никому; вскоре же потом они снова явились, и уже в большем числе, и несли как прежние, так и другие мясные кушанья, но уже нарезанные кусками на блюдах». Любопытно, что есть телятину почиталось в Московском государстве великим грехом. Жутковатое свидетельство этому мы находим в книге Якова Рейтенфельса, написанной в 70-х годах XVII века: «Телятины все упорно сыздавна, не знаю, по какой причине, избегают до того, что царь Иван Васильевич приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, вынужденные голодом, купили и зарезали теленка»[27].

Читать дальше