По мнению одного из активистов общества, педагога и публициста Ивана Ивановича Трояновского (1855—1928), необходимо коренным образом пересмотреть содержание обучения в первую очередь в начальной школе. Для всестороннего развития учащихся прежде всего необходимо, чтобы курс начальной школы помог уяснить ученику его отношение к окружающим людям и к природе. Основу умственного развития должны составлять такие учебные предметы, как родной язык, история, природоведение и география, прежде всего – родиноведение. «Если прибавить сюда арифметику с начатками начертательной геометрии и рисование – предметы, имеющие главным образом прикладное значение, то мы и получим полный курс начальной школы» [14].

Разработанная университетским педагогическим обществом программа средней школы включала в себя полноценный курс естественных наук. Она во многом могла бы считаться образцовой. Однако у руководства учебного ведомства и в высших государственных кругах были на этот счет свои соображения. И тогда активистами общества было решено: неполноценные знания гимназистов и реалистов должны компенсироваться за счет специально организуемых общественной инициативой общеобразовательных чтений (курсов), экскурсий и других просветительных мероприятий, доступных для всех желающих. Инициатива москвичей нашла поддержку во многих городах страны. Она была реализована в различных формах, в том числе и через систему народных университетов, которые в начале ХХ века обрели в России особую популярность.

5. От школы зубрежки к школе познания

Несмотря на многолетние усилия консервативных сил принизить общеобразовательное значение гимназических курсов естественнонаучных и физико-математических дисциплин, не допустить превращения реальных училищ в полноценные учебные заведения среднего образования, передовая педагогическая общественность делала все возможное, чтобы поднять реальное образование на уровень требований времени. С этой целью в многочисленных педагогических кружках и обществах, получивших особое распространие в России к началу XX века, велась разработка дидактических принципов реального образования, создавались новые учебники и учебные пособия по математике, физике, химии, естествознанию, широкое распространение получила научно-познавательная литература для юношества.

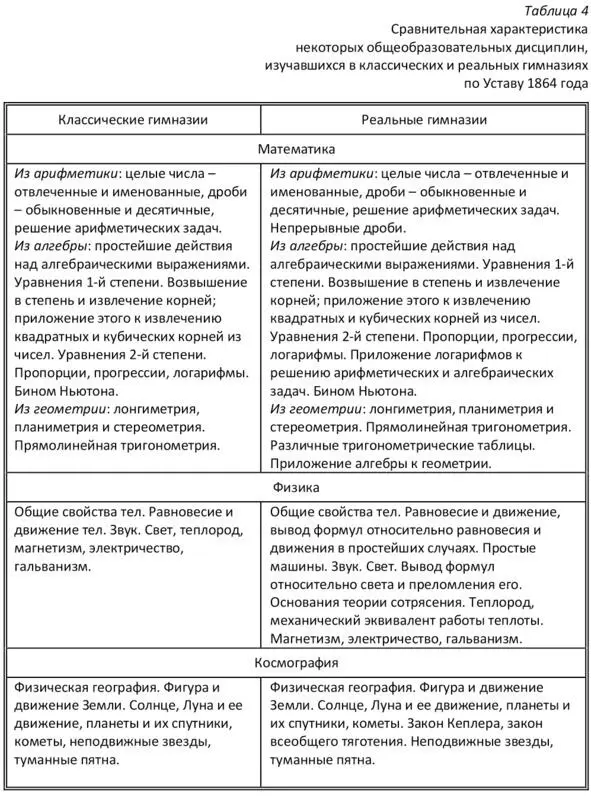

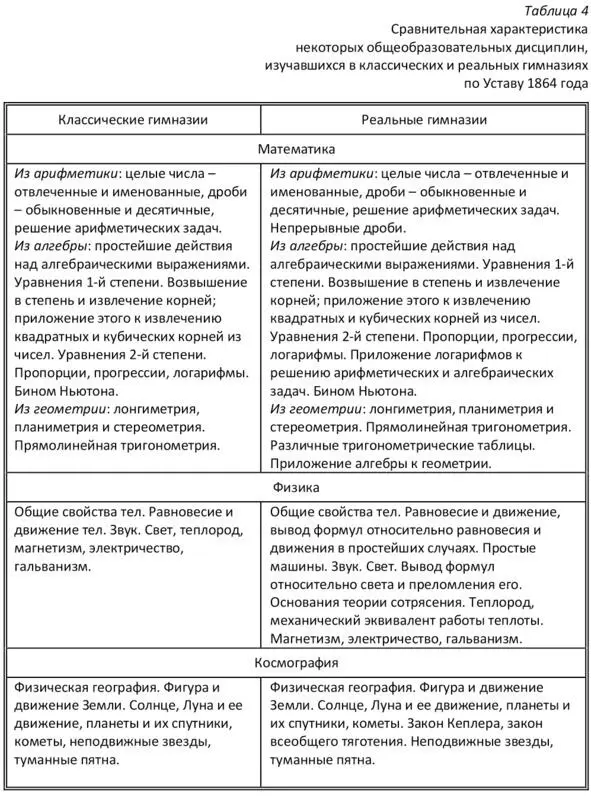

Программы реальной гимназии и даже реального училища по дисциплинам естественно-математического цикла были полнее и шире программы классических гимназий. Такие фундаментальные дисциплины гимназического курса, как математика, физика, космография, не только носили описательный характер, но и не предусматривали выработку навыков практического применения научных знаний, о чем свидетельствуют приведенные ниже данные (табл. 4).

Источник : Смирнов В. З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. М.: АПН РСФСР, 1954.

В условиях правительственных гонений на реальную школу творческими лабораториями передового педагогического опыта реального образования становятся общественные и частные реальные и коммерческие училища, менее подконтрольные учебному ведомству, чем казенные классические гимназии и реальные училища, средние учебные заведения военного ведомства.

Примечателен опыт частного (реально-коммерческого) училища, открытого в 1898 году в Петербурге на средства известного предпринимателя и мецената князя В. Н. Тенишева (1844—1903). Современники характеризовали князя как «удивительно оригинального и своеобразного» человека, который в зрелом возрасте отказался от предпринимательской деятельности и занялся тем, что его интересовало: математикой, этнографией, благотворительностью [1]. Как и многие деловые люди своего времени Тенишев понимал, что недостатки русского общества в существенной мере связаны со школой. Однажды в разговоре с товарищем (заместителем) министа финансов В. И. Ковалевским он высказался о том, что с охотой создал бы школу, построенную на новых началах. Идея была одобрена и вскоре реализована.

Ближайшими помощниками Тенишева в организации учебного заведения нового типа (первоначально общеобразовательной школы) стали его первый директор, представитель известной династии столичных педагогов профессор Владимир Александрович Герд (1870—1926) и редактор журнала «Образование» Александр Яковлевич Острогорский (1868—1908), сменивший Герда на посту директора после его ареста по делу группы «Рабочее знамя» и высылки из Петербурга. Согласие работать в учебном заведении дали известные столичные педагоги – ученый-географ Н. И. Березин, автор элементарного курса химии В. Н. Верховский, литературовед Вл. В. Гиппиус, историк-медиевист И. М. Гревс, автор краткого курса физической геограции Э. Ф. Лесгафт.

Читать дальше