Хоть бы в Орде, только бы в добре.

Народная мудрость

На улице уже стемнело, и свет едва пробивался в комнатку сквозь разноцветные слюдяные окошки. Инок стоял, задумчиво склонившись над наполовину исписанным листом пергамента, и, чуть шевеля губами, перечитывал написанный недавно текст:

– В лето 6864 от сотворения мира… так… Той же осени Алексий, митрополит всея Руси, ходил снова в Царьград, милостию Божиею и молитвами святой Богородицы, той же осени море перешел, и на Русь прииде… – Инок перестал водить пожелтевшим ногтем по строками летописания и натужно разогнулся.

Близоруко прищурившись, обвел комнату взглядом. Сидящий в уголке, у печи, мальчишка, старательно пыхтя, соскребал ножом надписи с большого пергаментного листа.

«Ежели этот лист вчетверо сложить, то будет тетрадь для требника… Эх, не жалеют латиняне денег-то на пергаменты… Хорошо, что Митька по-латински не разумеет еще. Вот и не смутит ему душу крыжацкая ересь… А папских булл у нас еще мно-ого. С этих буквицы соскоблим, да на дело пергаменты пустим, а латиняне другой год еще нам пришлют. На копеечку, а все же экономия».

Монах снова посмотрел на рукопись и недовольно протер глаза.

– Темно у нас, что ли?.. слышишь, Митяй?!

– А? – мальчишка встрепенулся и с надеждой привстал. – За кваском сбегать, отче?

– Все бы тебе бегать, пострел, – укоризненно покачал головой монах. – Запали, вон, лучину. Темно уже.

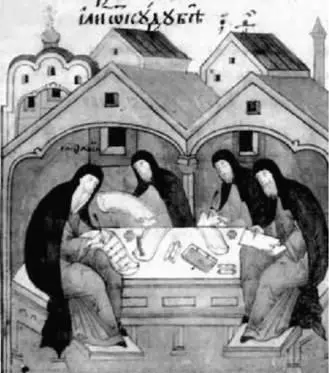

Монахи пишут летопись. Гравюра Лицевого свода XVI в.

– Ага, – отрок кивнул и, нашарив на подшестке печи кремень с огнивом, принялся торопливо лязгать железом о камень. Искры полетели на трут, но огонь что-то не спешил заниматься.

– От печи запали, дурень. Что понапрасну-то лязгаешь, коли печка горит? – недовольно нахмурился инок.

Мальчишка обиженно закусил губу, но молча отодвинул печную заслонку, засунул внутрь длинную, тонкую лучину и вынул ее уже ярко пылающей.

– Ну вот. Заслонку-то на место верни, – улыбнувшись, кивнул мальчишке монах и, закрепив лучину в торчащем из стены поставце, снова посмотрел на летопись. – Хорошо глазам. Все буквы теперь, аки ясным днем, видны… Пора и запись делать.

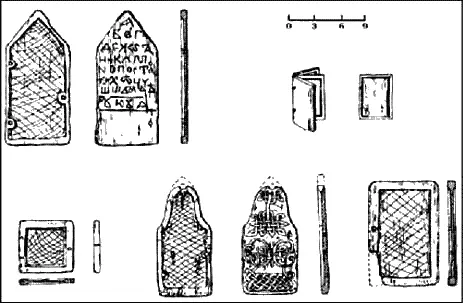

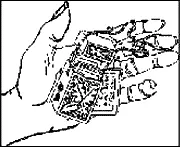

Тщательно заточенное гусиное перо уже лежало у него под рукой, однако монах не торопился наносить на разлинованный пергаментный лист новые строки. Сперва он вынул из поясной коробочки и открыл церу – маленькую, удобно умещающуюся на ладони деревянную записную книжечку со страничками, покрытыми слоем воска.

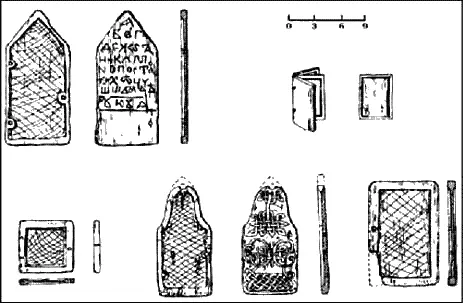

Церы (по археологическим находкам в Новгороде)

Положив книжечку рядом с листом, старец прочел сделанную вчера на цере для памяти надпись:

«Той же зимы, в день святого отца Симеона и Анны пророчицы, в то время, когда заутреню благовестят, тысяцкий московский Алексей Петрович Босоволков, по прозванию Хвост, убиен был от княжьих бояр великих Михаила и зятя его Василия Васильевича Вельяминова. И брошен был среди града на площади…»

«Ох, нехорошо… Нехорошо-то как получается, – с досадой подергал себя за бороду инок. – Натворят делов бояре, а я пиши. Князь-то Иван Иванович в Орду уехамши. И бояре Вельяминовы утекли из Москвы, от греха подальше, с семьями. В Рязань ли, дальше ли в Орду, неведомо. А мне запись делать пора. Куда еще тянуть-то? Март на носу. Год заканчивается [1].

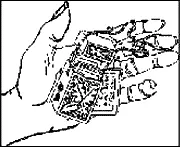

Футляр для церы

Новую запись делать надобно. Вот пропишу Вельяминовых убивцами, а князь возьмет да и простит их. Что же мне тогда, голову долой?.. Ладно, коли меня одного князь накажет. Вся ведь обитель без милостыни княжьей останется. А как князь, так и бояре его. Никто же копеечки нам тогда не подаст…»

Монах тяжело вздохнул, взял в руку костяное писало и, развернув его острием к себе, лопаточкой принялся разглаживать на цере воск, стирая обличающие бояр Вельяминовых слова. Потом он перечел оставшееся: «Тысяцкий Алексей Петрович Босоволков, по прозванию Хвост, убиен был…»

Инок пожевал губами, стер «убиен был» и вместо этих слов нанес острием писала: «по бесовскому прельщению сам же себе убиеша…»

Читать дальше