По прочтении мемуаров Ядерщика (а он единственный на этой фотографии, кто оставил воспоминания) многое стало яснее. А поскольку мои читатели не глупее меня, я не буду играть в испорченный телефон, а просто процитирую несколько отрывков из его страшного в своей обыденности рассказа о детстве. Без каких-либо комментариев – как говорили древние римляне, разумному достаточно:

Из единственного богатства, которым обладал дед – кучи детей – вымерло восемь, четверо перебрались в Баку. Прибыли в разгар забастовочной борьбы рабочих нефтяных промыслов. Шел 1905 год. Жить было трудно. На девяносто три копейки в день, которые отец получал, нужно было прокормить и одеть восемь человек, оплатить жилье.

За всю свою трудовую жизнь отец смог купить всего один костюм-тройку: пиджак, брюки и жилет. Это было еще перед его женитьбой. На свадьбу полагалось надевать сапоги и тройку. Все остальные годы штаны и рубахи ему шила мать. Тогда все жены рабочих были портнихами. Шить самим было много дешевле.

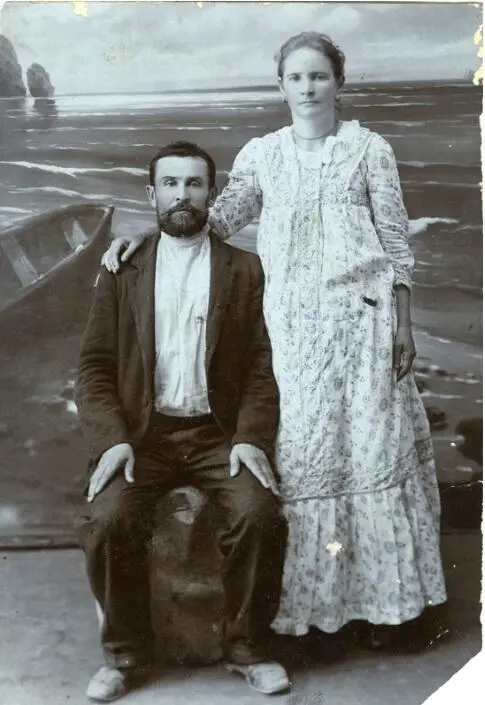

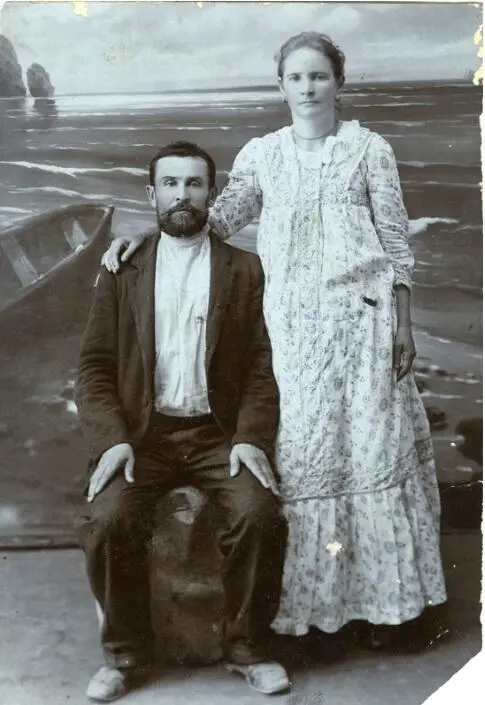

Родители Василия Семеновича Емельянова – С. П. и А. В. Емельяновы. 1912 год.

Отец часто приходил с работы весь в нефти, с красными воспаленными глазами. В доме, сложенном из тесаных камней известняка, уложенного на глине, не было ни водопровода, ни канализации, ни освещения. Стояла плита, отапливаемая нефтью, на ней готовили пищу, и она же служила средством обогрева. На плите мать нагревала воду. Скорчившись в оцинкованном тазу, экономя каждую кружку воды, отец старался отмыть нефть. У него слипались пропитанные нефтью волосы. Водой удалить нефть из бороды и волос головы было невозможно, и он отмывал их керосином.

Потом, отдышавшись, он подходил ко мне и, заглядывая в мои книги и тетради, с надеждой и тоской произносил:

– Может быть, все же выучишься на писаря. Все-таки у писаря чистая работа, не то, что у нас – плотников.

…

Жизнь была монотонно однообразной, и дни протекали медленно. Мне и сейчас представляется, что тогда – в 1913 и 1914 годах дни были намного длиннее.

Время мучительно долго тянулось до обеда, а от обеда до ужина. Обеды же и ужины были удивительно короткими.

В те годы я, кажется, никогда не был сытым. Поэтому, вероятно, и запомнилось это деление дня на два периода – до обеда и после обеда. Обед и ужин в нашей семье всегда состояли из одного блюда – супа или щей.

Когда вся семья собиралась за столом, мать ставила на середину стола большое эмалированное блюдо, и все сидящие деревянными ложками вычерпывали его содержимое.

Нож был один. Его клали на стол для того, чтобы резать хлеб.

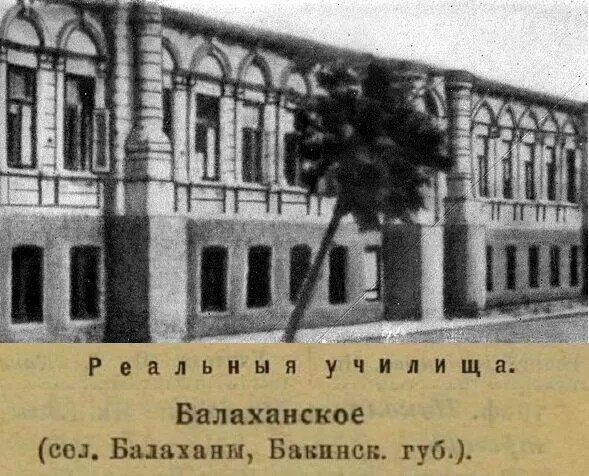

Впервые я получил отдельную тарелку в студенческой столовой Московской горной академии в 1921 году. До этого мне тарелкой, ножом и вилкой пользоваться не приходилось – их у нас попросту не было, а, кроме того, они и не нужны были. Такие блюда, где требовались нож и вилка, у нас в семье не готовились. В Красной Армии я ел или из солдатского котелка или из бачка – один бачок на десять человек.

На всю семью было одно полотенце. Оно висело у умывальника.

Во всех рабочих семьях пользовались самым дешевым мылом – обычно кусочком, обмылком, который оставался после стирки белья. Теперь такое мыло называется «хозяйственным».

Мыло, упакованное в цветную бумагу, называлось тогда у нас «личным» или «духовым», оно было недоступно по цене. Такое мыло попадало в руки очень редко. В нашей семье только тетки иногда получали в качестве подарка на день рождения по куску такого мыла.

Зубных щеток и порошка для чистки зубов и в заводе не было – зубы никто вообще не чистил.

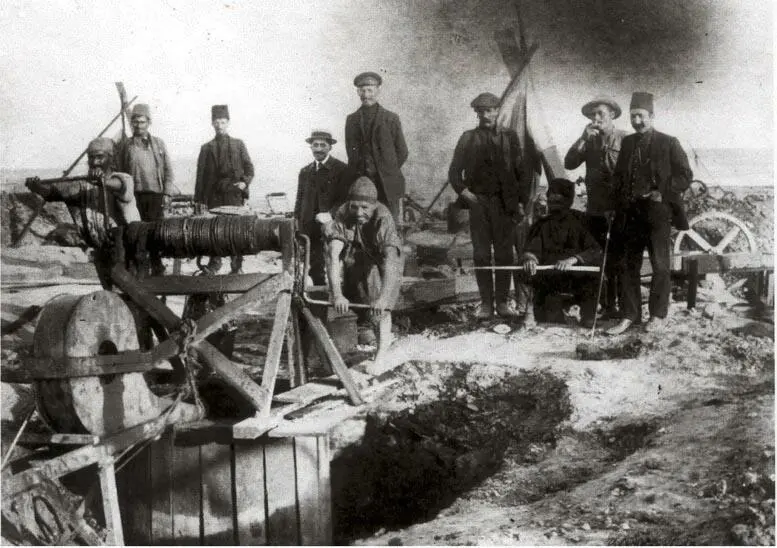

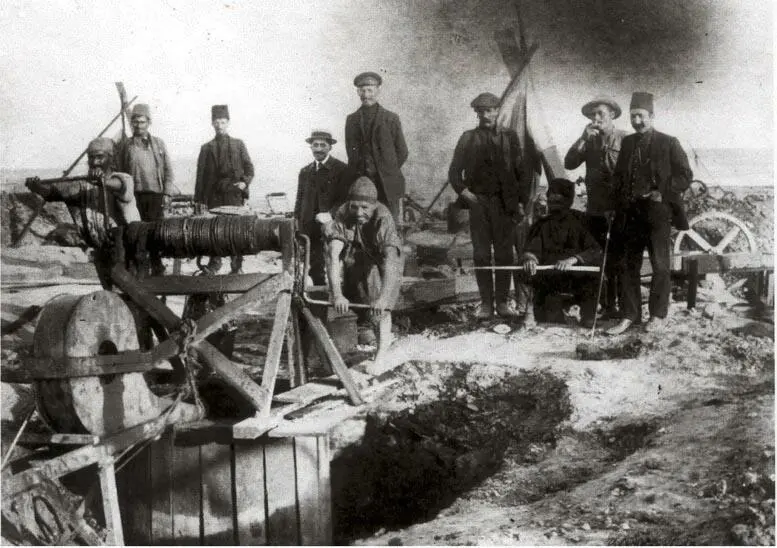

Добыча нефти колодезным способом. Фото Александра Мишона

Я не помню, чтобы до революции у меня или других членов семьи были когда-нибудь покупные носки или чулки. Их всегда вязала мать, она же их и штопала. Покупные были дороги. А когда носки или чулки нельзя было больше чинить, мы их распускали и сматывали нитки в клубок. Смотанная старая пряжа использовалась для вязки новых чулок.

Отец вообще не носил ни чулок, ни носков – он пользовался портянками.

Читать дальше

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 2 [СИ]](/books/434164/vadim-nesterov-kuda-idem-my-2-si-thumb.webp)