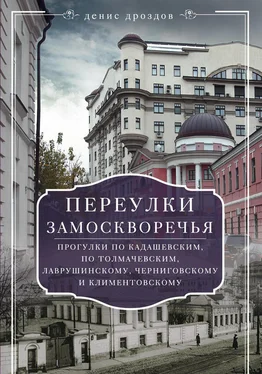

Большой Толмачевский переулок, № 5, стр. 7. Фотография 1970-х гг.

В допетровской Москве Толмацкая слобода официально считалась иноземной, поскольку ее населяли в основном «пришлые люди», которые перешли на службу московскому государю. Вскоре многие иноземцы приняли православную веру, и в начале XVII века специально для них построили церковь, освященную в честь Николая Чудотворца – самого почитаемого на Руси святого. Мы еще остановимся у этого храма. В то время Большой Толмачевский переулок назывался Николаевской улицей и был южной границей между двумя слободами – Кадашевской и Толмачевской. После того как столицей стал Санкт-Петербург, а Посольский приказ был упразднен, переводчики и толмачи пошли на службу в разные коллегии и остались жить в Замоскворечье. Но в течение XVIII века местность практически не развивалась, архитектура Никольской улицы сохраняла допетровский облик. В 1770-х, когда до Толмачевского переулка пробили Лаврушинский, а на перекрестке заводовладельцы Демидовы выстроили свою усадьбу, жизнь здесь вновь закипела. Две слободы оказались соединенными в одну, и в ней поселились знаменитые замоскворецкие купеческие семьи. У Толмачевского переулка очень выгодное положение: свернув на него с Ордынки, можно было выйти к Космодамианской улице (Большой Полянке) и даже выехать к Водоотводному каналу.

Большой Толмачевский переулок. Современная фотография

Во время пожара 1812 года многие дома в Толмачевском переулке выгорели, в том числе и своеобразный его символ – усадьба Демидовых. Но уже в 1814 году она была восстановлена. Первая половина XIX века отмечена строительством небольших купеческих усадьб, которые ориентировались на демидовскую как на крупнейшую постройку переулка. После того как в Лаврушинском переулке появилась картинная галерея П. М. Третьякова в 1850-х годах, этот уединенный район Замоскворечья стал одним из самых популярных, хотя здесь не было ни рынков, ни фабрик, ни доходных домов. Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года предполагал продолжение Бульварного кольца через Замоскворечье. От Большой Ордынки новая трасса кольца шириной в семьдесят метров должна была идти до Большой Полянки по Большому Толмачевскому переулку. В этой части кольца перед зданием Третьяковской галереи планировалось создать озелененную площадку. Плану реконструкции не суждено было реализоваться, иначе прогулка наша по старинному Большому Толмачевскому переулку вряд ли была бы возможна. К счастью, мы можем гулять по бывшей Толмацкой слободе, в которой сохранилось несколько архитектурных памятников.

Дом № 7 по Большому Толмачевскому переулку принадлежал в начале XIX века подпоручице Екатерине Сергеевне Лобковой. Двухэтажный каменный особняк с деревянным мезонином был построен в 1817 году как главный дом усадьбы. Изначально он имел П-образную форму. В 1850-х годах произошла небольшая переделка, в результате которой к дому со стороны двора были пристроены дополнительные корпуса. Еще через несколько лет переделали мезонин, получивший характерную для того времени лоджию, потолок которой визуально поддерживают два обращенных друг к другу лепных кронштейна, и фигурный аттик. Парадный фасад, выходящий в Большой Толмачевский переулок, украшен также небольшим центральным ризалитом, каннелированным пилястровым портиком второго этажа и фризом с метопами и триглифами и лепниной между пилястрами. Долгое время дом Е. С. Лобковой был полностью закрыт сеткой, лесами и огромными рекламными плакатами. Сейчас реставрация закончена, и мы имеем возможность видеть этот типичный усадебный дом в стиле ампир во всей красе. Подобных зданий в Большом Толмачевском переулке больше нет.

Усадьба Демидовых (Большой Толмачевский переулок, № 3)

Лаврушинский переулок упирается в красивейшую усадьбу Демидовых. Аммос Прокофьевич Демидов, сын известного русского заводчика Прокофия Акинфиевича Демидова, и его жена Анна Никифоровна купили участок в Толмачевском переулке у майора Петра Камищева в 1772 году.

Основатель династии Демидовых – Никита Демидович Антуфьев был тульским кузнецом. Он служил на Пушечном дворе, но вскоре основал небольшую фабрику, изготовлявшую оружие. Невероятному успеху Никиты Демидовича сопутствовал счастливый случай, описанный семейным биографом Демидовых Г. И. Спасским: «В 1696 г. Петр Великий, при проезде своем в Воронеж, остановясь на короткое время в Туле, пожелал заказать несколько алебард по привезенному им иностранному образцу. Он велел призвать к себе казенных кузнецов, знавших ковку белаго оружия, но ни один не явился на вызов, кроме Никиты Антуфьева. Государь, увидев его, любовался стройностью его, большим ростом и необыкновенною силою, сказал окружавшим его боярам: «Вот, молодец, годится и в Преображенский полк в гренадеры». Никита, приняв слова Государя за повеление принять его в полк, упал к ногам Его Величества и со слезами просил помиловать для престарелой матери, у которой он только один сын. Государь сказал шутя: «Я милую тебя, если сделаешь 300 алебард по сему образцу». Никита сказал Государю, что сделает гораздо лучше образца и привезет в Воронеж для представления Петру через месяц. Свое обещание Никита исполнил в точности. Государь, получив алебарды, был столь доволен отделкою алебард, что пожаловал Никите втрое против того, во что они ему обошлись, и сверх того подарил немецкаго сукна на платье и серебрян. ковш, обещав на обратном пути в Москву заехать к нему в гости. Государь сдержал свое слово. По приезде в Тулу он осмотрел небольшую фабрику Никиты и посетил его дом. Потом Государь показал Никите иностранное, хорошо сделанное ружье и спросил: «Можешь ли ты такое сделать?» Никита ответил утвердительно. Вскоре он привез в Москву 6 ружей, им приготовленных. Государь пожаловал ему 100 р. и, поцеловав в голову, сказал: «Постарайся Демидыч, распространить свою фабрику, а Я тебя не оставлю» [93].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу