Пока мы находимся в Лаврушинском переулке, можно рассказывать о художниках сколь угодно долго. В 1912–1949 годах в одной из квартир приюта жил и работал Г. К. Савицкий – представитель известной творческой династии. Отец его, замечательный русский художник К. А. Савицкий – автор прекрасных картин «Ремонтные работы на железной дороге», «На войну» и др. Но прославился Константин Аполлонович благодаря медведям с чужой картины. Вот какой любопытный случай, связанный с И. И. Шишкиным, описывается в газете «Наше время»:

«Савицкий сказал Шишкину, что не раз рисовал медведей для сына и придумал уже, как изобразить их на большом полотне. А Шишкин лукаво:

– А что же ко мне не заходите? Штуковину я одну отмахал…

Штуковиной оказалось «Утро в сосновом лесу». Только без медведей. Савицкий был восхищен. А Шишкин сказал, что осталось теперь над медведями поработать: место, мол, для них на полотне есть. И тут Савицкий попросил: «Позвольте!» – и вскоре на местечке, указанном Шишкиным, разместилось медвежье семейство. Шишкин результатом остался доволен и объявил Савицкому, что отправит работу на выставку за двумя подписями. Савицкий воспротивился, но Шишкин был непреклонен. И на той выставке, в галерее Третьякова, который приобрел «Утро в сосновом лесу», холст экспонировался как их совместный труд. Но спустя несколько лет Савицкий все-таки пришел к Третьякову с просьбой, чтобы его имя сняли и под полотном была единственная подпись – «Шишкин», поскольку автор пейзажа – он.

– А медведи? – возразил Третьяков. Но Савицкий убедил его, что и без медведей «Утро» было бы не хуже. Так завершилось соревнование в благородстве двух художников. И под «Утром в сосновом лесу» всюду теперь только: «Шишкин» [87].

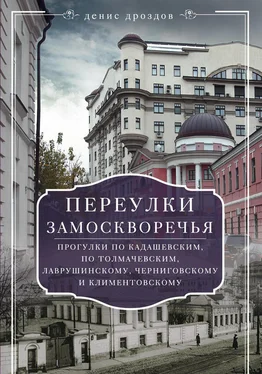

В 1931 году приют для вдов и сирот русских художников имени П. М. Третьякова был надстроен двумя этажами по проекту инженера И. Е. Курдюкова. В результате исчезли необычные высокие щипцовые кровли и оформление парадного фасада с майоликовыми украшениями. Герб Москвы и надпись вязью также утрачены. В 1980-х годах в приюте размещался административный корпус Госкоминтуриста СССР. Сейчас здесь бесконечное множество офисов разных фирм, но два нижних этажа исторически принадлежат научным отделам Третьяковской галереи.

В доме № 12 по Лаврушинскому переулку, построенном в 1936 году архитектором К. И. Джусом, расположен факультет графики Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. До конца 1940-х годов в этом здании находилась обычная советская школа. Потом, после реконструкции и надстройки пятого этажа в 1951 году, сюда перебралась знаменитая Московская средняя художественная школа, находившаяся в ведении Академии художеств СССР и являвшаяся базовой школой Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Программа МСХШ состояла из трех разделов – рисунок, живопись, композиция. Занятия по скульптуре шли параллельно общему курсу обучения в младших классах, а в старших – как самостоятельный специальный раздел. Помимо экскурсий в музеи, непосредственно в школе проводились лекции и встречи с художниками, скульпторами и писателями, организовывались выставки академических рисунков И. Е. Репина, В. А. Серова, П. П. Чистякова, И. Н. Крамского, представленные оригиналами из Третьяковской галереи. Знаменитыми выпускниками МСХШ являются И. Д. Архипов, И. М. Годин, П. П. Оссовский, В. М. Сидоров, А. П. Ткачев, А. Д. Шмаринов и др.

Толмачевская слобода (Толмачевские переулки)

Из Лаврушинского переулка прямой путь к Большому Толмачевскому. Свое название он получил от поселения переводчиков-толмачей, появившихся в Замоскворечье еще в XIV веке. В Толковом словаре В. И. Даля слово «толмач» означает «устный, словесный переводчик с языка на язык». Происхождение его следует искать в тюркском языке от племенного названия tolmac. В книге «Москва. Подробное историческое и археологическое описание города» И. М. Снегирева сказано: «Так как Замоскворечье, большею частию, населяли Татары: то в урочище Толмачах (в Толмацкой слободе) поселены были их толмачи, или переводчики, которые приезжали с их послами и баскаками из Орды, как показывает грамота в. к. Василия Темнаго» [88]. Изначально слобода толмачей находилась в районе современного Старого Толмачевского переулка. По мере того как Большая Ордынка сдвигалась в западном направлении, толмачи селились неизменно рядом с ней, пока не заняли территорию нынешних Большого и Малого Толмачевских переулков. Здесь самостоятельная слобода толмачей выделилась на рубеже XV–XVI веков. Толмачи поселились на исконной территории Кадашевской слободы и немного потеснили кадашевцев. В XVII веке здесь жили толмачи Посольского приказа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу