1 ...7 8 9 11 12 13 ...107 Князь Е.Н. Трубецкой писал, что идеал древнерусских подвижников – внутреннее объединение всех существ в Боге [73]. А.С. Хомяков так сформулировал идею соборности: «единство по благодати Божией, а не человеческому установлению» [74]. Вследствие постепенного обмирщения сознания и культуры идея объединения людей, основанная на любви к Богу, трансформируется в идею объединения людей по сословному признаку, по близости культурного уровня, стилю жизни. С другой стороны, идея соборности постепенно переносилась на понятие «дом»: все проживающие под одной крышей были объединены в единое целое, от главы семьи до детей крепостных. Именно такая «соборная семья» в глазах традиционно настроенного дворянства являла собой всю полноту бытия [75], отражая представления об идеальной жизни.

2. Две столицы и провинция

Жизненный уклад дворян первой половины XIX столетия зависел от их социального положения, достатка и места проживания. Дворянское сословие не было единым и однородным: выше мы уже говорили про многонациональность русского дворянства, а также существенные различия между потомственными дворянами (составлявшими одну большую семью) и дворянами выслужившимися.

Различно было поведение дворян в Москве и Санкт-Петербурге. Как вспоминала Е.П. Янькова, чьи рассказы о московской дворянской жизни записал ее внук Д.Д. Благово (архимандрит Пимен), «кто позначительнее и побогаче – все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. ‹…› Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет: не по имени живут» [76]. Впрочем, в начале XIX века и в Москве одни жили в роскоши, буквально сорили деньгами, а другие прозябали в нищете. Благодаря отдаленности царского двора в Москве свободы в поведении было много больше, нежели в Петербурге: один жил на английский манер, другой – на русский, третий был увлечен Францией… Москва жила самобытной, самостоятельной жизнью. По словам Н.Г. Левшина, «все вообще отставные старики, моты, весельчаки и празднолюбцы – все стекаются в Москву и там век свой доживают, припеваючи» [77]. А. Павлова в своем произведении «Бедняжка» сетует на то, что в Санкт-Петербурге живут лучшие женихи, в то время как в Москве – лучшие невесты. А потому «неудивительно, что невесты московские ловят приветливыми взглядами залетного жителя Петербурга, когда он соколом мчится по нашим гостиным, так привлекательно гремя шпорами или дипломатически лорнируя» [78]. Иронически обобщая, Н.В. Гоголь писал: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи» [79].

Н.Ф. Дубровин писал о столицах начала XIX века, что Москва, хоть не имела тогда ни тротуаров, ни бульваров, но по своим связям с провинцией, даже с самой отдаленнейшею, считалась городом священным, имевшим влияние на всю Россию. Москва производила такое очарование, что помещикам, жившим постоянно в своих имениях, соседи, которые хвастали, что бывали там, казались людьми высшего порядка [80]. Москва была столицей допетровской России, значимой для людей, чтущих старые обычаи.

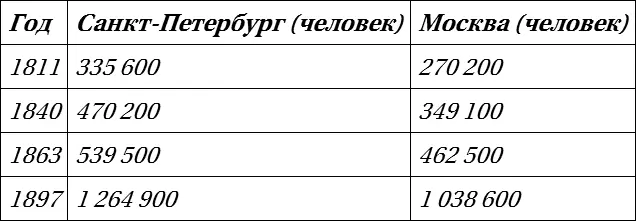

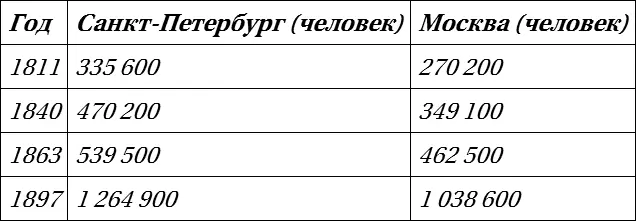

Вокруг Санкт-Петербурга еще с момента его основания распространялись мрачные слухи (наиболее значимые – что город построен на костях и когда-нибудь погибнет от воды) [81]. Поэтому в народном сознании жизнь в Северной столице представлялась опасной, гибельной… И в то же время – манила карьерным ростом, возможностью получить образование, выслужиться, быть поближе ко двору. Эти преимущества оказывались сильнее предрассудков, о чем красноречиво говорит статистика, – население Северной столицы в XIX веке было значительно больше, чем в Москве [82].

Ю.М. Лотман писал, что «военные события сблизили Москву и провинцию России. Московское население „выхлестнулось” на обширные пространства. В конце войны, после ухода французов из Москвы, это породило обратное движение. ‹…› Сближение города и провинции, столь ощутимое в Москве, почти не сказалось на жизни Петербурга этих лет» [83]. Высшая столичная аристократия будто бы еще больше отдалилась от основной массы населения.

Писатель и государственный деятель Д.Н. Бегичев считал, что в Санкт-Петербурге в основном служат и выслуживаются, интригуют друг против друга, а в Москве отдыхают, устраивают браки и сплетничают. При этом из Санкт-Петербурга пошла мода супругам быть везде вместе, создавая видимость семейного благополучия [84].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Федор Достоевский - Призраки [Русская фантастическая проза второй половины XIX века]](/books/401736/fedor-dostoevskij-prizraki-russkaya-fantasticheskaya-thumb.webp)

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)