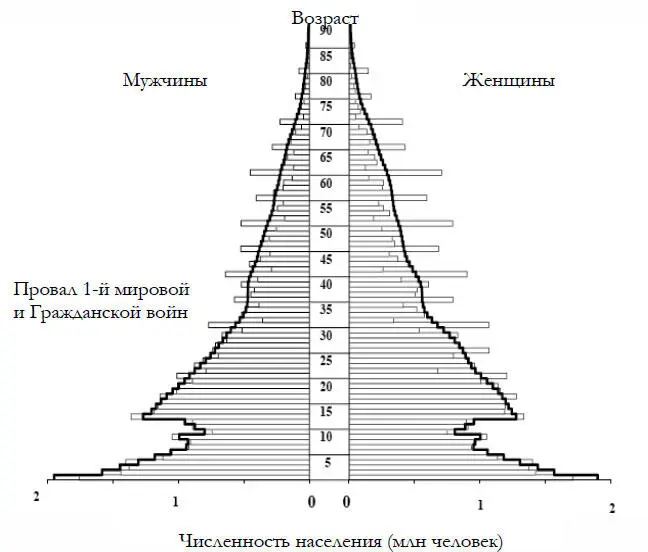

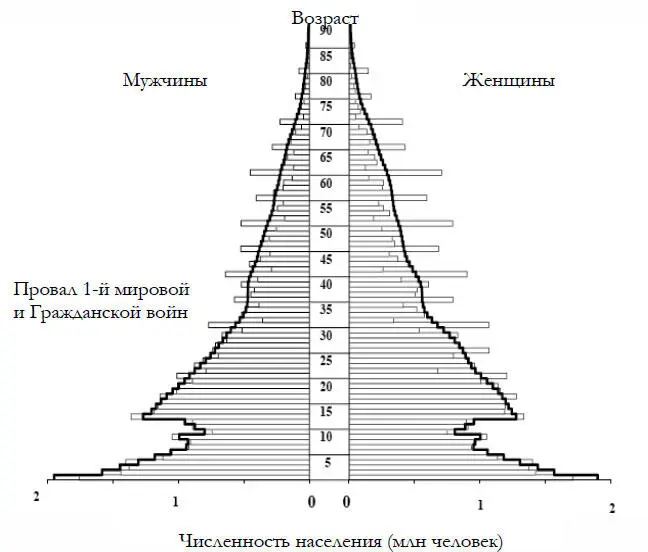

Попробуем проанализировать динамику рождаемости в России, используя результаты переписей 1926, 1939, 1959, 1989 и 2002 гг. Для анализа используем так называемые возрастные диаграммы, отражающие распределение населения по возрасту и полу. Пример такой диаграммы по результатам переписи 1926 г. приведен на рис. 1. По вертикальной оси диаграммы отложен возраст на момент составления диаграммы, по горизонтальной – количество мужчин и женщин данного возраста. Диаграмма представляет собой подобие треугольника с кривыми сторонами (поэтому иногда ее также называют возрастной пирамидой).

Такая форма является отражением очевидного факта, что с возрастом люди умирают и если бы каждый год рождалось одинаковое количество людей, то количество женщин и мужчин старшего возраста всегда было бы меньше, чем более молодых и диаграмма более или менее гладко сужалась бы кверху. Характер и скорость этого сужения зависели бы от детской смертности и средней продолжительности жизни, но каких-либо резких изломов на диаграмме не было бы. Наличие на диаграмме резких отрицательных изломов и провалов отражает явное неблагополучие в стране в годы рождения данной возрастной группы, приводящее к резкому снижению рождаемости.

Рассмотрим особенности диаграммы на рис. 1. На уровне возрастов 33–37 лет можно отметить небольшой излом, связанный с какими-то негативными факторами, влиявшими на рождаемость в 1889–1893 гг. По-видимому, это было следствием голода в России в эти годы. Отметим, что, несмотря на участие России в нескольких войнах в середине и конце XIX в. других заметных особенностей на возрастной диаграмме не наблюдается. Совсем другая картина возникает в XX в. Начиная с возраста 11 лет и ниже виден глубокий провал, соответствующий 1915–1917 гг. рождения – годам Первой мировой войны. Этот провал плавно переходит в область возрастов, соответствующих годам рождения, пришедшимся на Гражданскую войну 1918–1922 гг. К 1926 г. (нулевой уровень диаграммы) рождаемость в значительной степени восстанавливается.

Рис. 1. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1926 г.

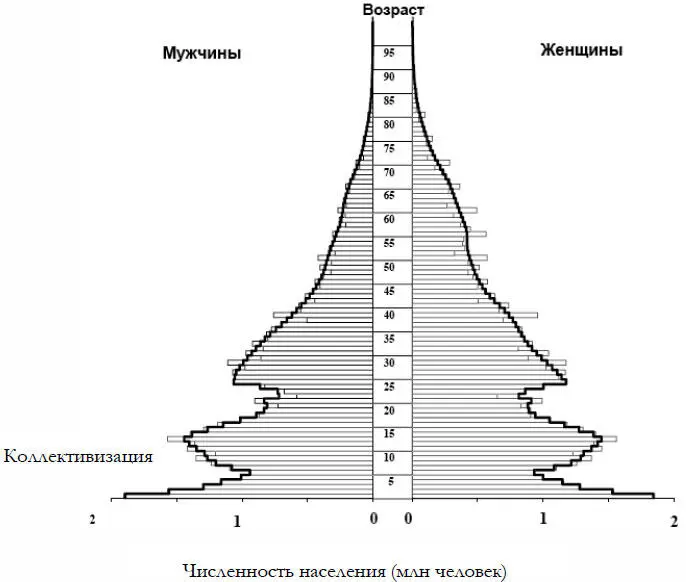

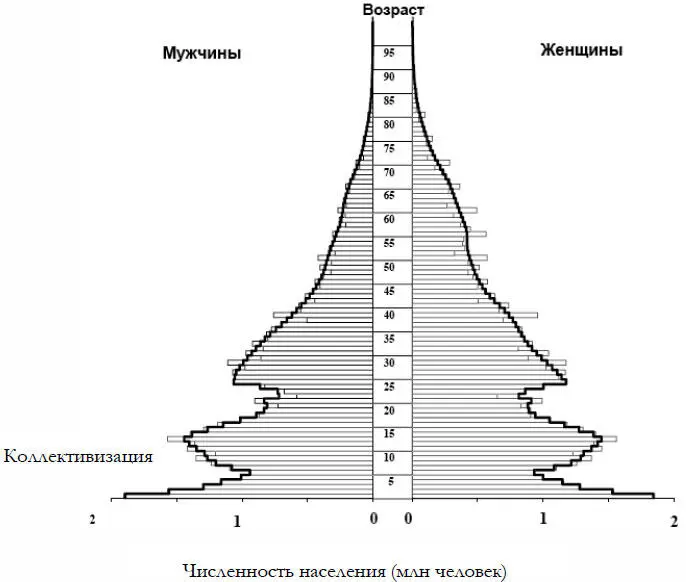

Перейдем к возрастной диаграмме составленной по итогам переписи 1939 г. На ней мы видим тот же двойной провал, соответствующий Первой мировой и Гражданской войнам и переместившийся в зону возрастов 18–24 года и добавившийся к нему новый провал в области возрастов 3–10 лет с максимумом при возрасте 5 лет. Этот новый провал соответствует годам рождения от 1929 до 1936 г., т. е. периоду коллективизации. Максимум приходится на 1934 г. – голодомор 1933–1934 гг. Отметим, что глубина и ширина этого нового провала примерно соответствуют провалам, обусловленным Первой мировой и Гражданской войнами.

Рис. 2. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1939 г.

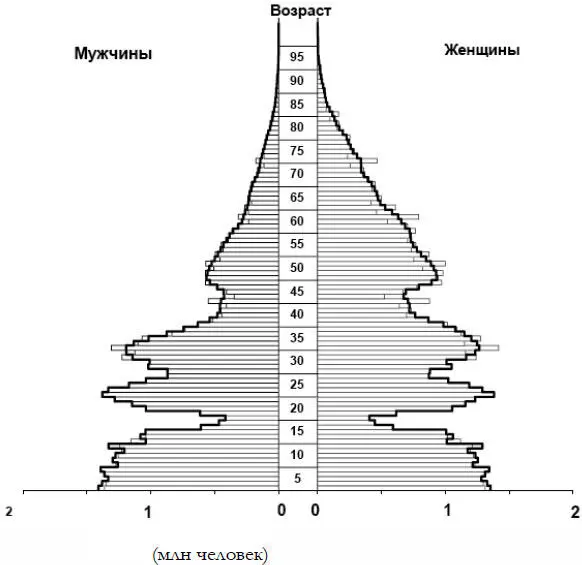

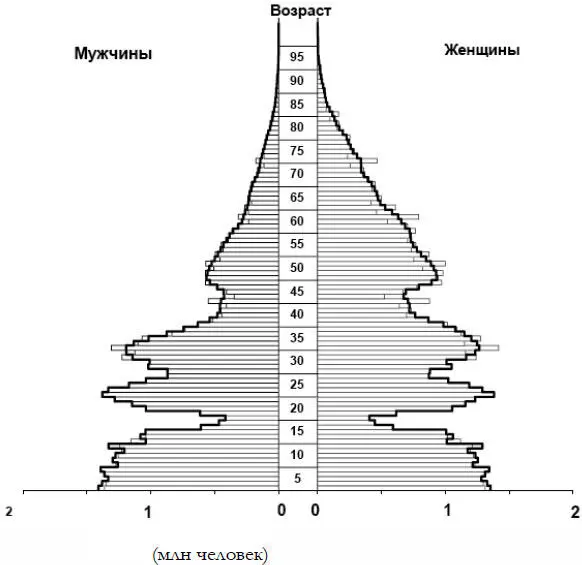

Перейдем к результатам переписи 1959 г. (рис. 3). На возрастной диаграмме появляется четвертый провал (провалы Первой мировой и Гражданской войн считаем за два) в области возрастов 13–18 лет, соответствующий годам рождений от 1941-го до 1946-го, т. е. приходящимся на годы Второй мировой и первый послевоенный год. Этот провал глубже, чем два предыдущих, и восстановление рождаемости идет медленней. Более медленное восстановление связано, в том числе, и с процессами урбанизации – увеличения городского населения и сокращения деревень, где рождаемость выше, чем в городе. Если в 1926 и 1939 гг. количество родившихся мальчиков и девочек немногим недостает до двух миллионов, то в 1959 г. число родившихся детей обоего пола недотягивает до полутора миллионов. В области возрастов выше 35 лет диаграмма становится явно несимметричной, численность женщин начинает существенно превосходить численность мужчин. Если внимательно приглядеться к диаграмме 1939 г., то можно заметить такую же несимметричность, но в гораздо меньшей степени. Так отразились на диаграмме 1959 г. страшные потери среди призванных на военную службу мужчин во Второй мировой войне.

Рис. 3. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1959 г.

На рис. 4 приведены возрастные диаграммы по результатам переписи 1989 г. и 2002 г. Диаграмма 1989 г. демонстрирует появление пятого, довольно пологого провала с максимумом при возрасте в 20 лет. Это – демографическое эхо войны – неродившиеся дети тех, кто не родился во время Второй мировой. В это время их родителям должно было быть 22–27 лет. Основание диаграммы сужается, демонстрируя явную тенденцию к сокращению рождаемости.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/409940/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii-thumb.webp)