Кооперация между фермерами развита крайне слабо, хотя в каждом районе существует ассоциация фермерских хозяйств. Чтобы фермеры окрепли, создали собственную среду и заменили колхозы и совхозы, в регионе должна накопиться некоторая критическая масса фермерских хозяйств. Как правило, этой массы нет. В борьбе за землю с агрохолдингами фермеры проигрывают. Ту нишу, которая предназначалась для фермерских хозяйств, вместо колхозов в 1990–2000-х гг. заняли либо товарные хозяйства населения, либо агрохолдинги.

Литература:

А. А. Никонов. Спираль многовековой драмы: Аграрная наука и политика России (XVIII–XX вв.). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.

Т. Г. Нефедова, Дж. Пэллот . Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? М.: Новое издательство, 2006.

Т. Г. Нефедова. Сельская Россия на перепутье. Географические очерки. М.: Новое издательство, 2003.

Ю. Г. Александров. Будущее колхозно-совхозного строя в России // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М.: Наука, 1993.

Т. Г. Нефедова. Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа. М.: URSS, 2013.

6.1.16. Человек в послекоммунистической России. Уровень жизни

Материальный уровень жизни в стране принято определять как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. При этом ВВП равен рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране. Это создает трудности при сравнении России, СССР и западных стран.

Прежде всего, цены в СССР не были рыночными, и их рыночное значение определить нелегко. Под видом производства в СССР учитывалось многое из того, что вообще никакой рыночной стоимости не имело. То, что ненужного производства теперь меньше – это приобретение, а не потеря. Кроме того, в СССР были распространены «приписки». При плановом хозяйстве выгодно показывать, что ты сделал больше, чем на самом деле. При переходе же к рынку стало выгодно показывать меньше – чтобы избежать налогов. Значительная часть хозяйственной деятельности ушла «в тень», где она недоступна надежному учету.

Если без коренного пересчета переходить от советских показателей производства к рыночным (а именно это и делала официальная статистика), то получается, будто ВВП Российской Федерации с 1990 по 1998 г. упал на 40 %. В действительности ситуация не столь однозначна. Потребление электроэнергии за эти годы упало на 20 % за счет промышленности. Производство стали сократилось на 40 %. Но сталь – не показатель национального дохода, некоторые богатые страны ее вообще не производят. Зато число автомобилей за эти годы увеличилось почти вдвое, с 12 млн до 23 млн – такого в беднеющей стране не бывает.

Чтобы в этих условиях хотя бы приблизительно оценить реальный уровень дохода, надо найти связанные с ним физические показатели, учет которых ни припискам, ни уходу «в тень» не подвержен. Выяснив, как доход на одного человека в других странах связан с этими показателями, можно вычислить, какому зарубежному уровню дохода соответствует наличие физических показателей в современной России. Назовем этот уровень вмененным доходом .

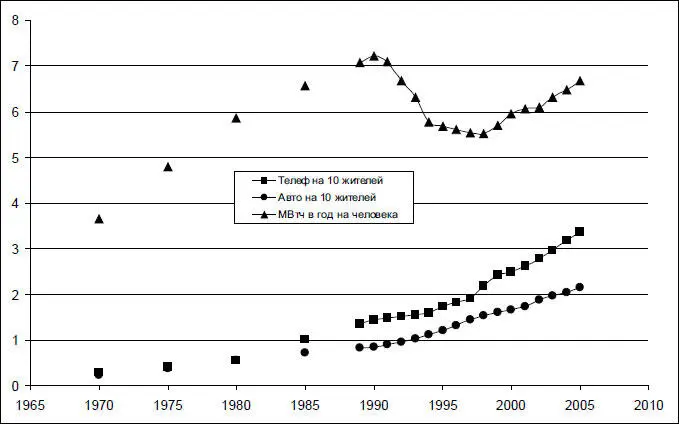

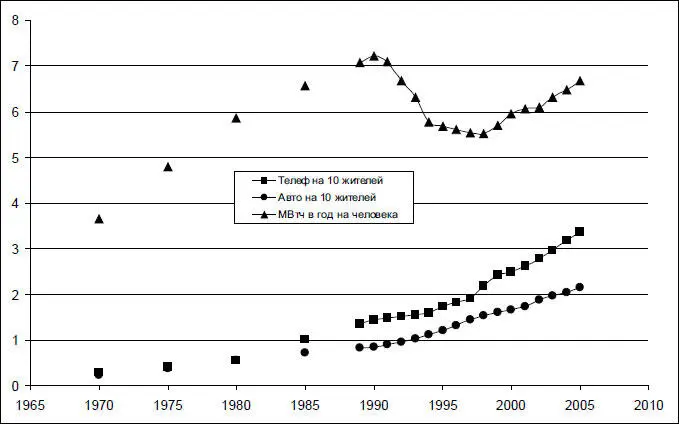

Рис. 1. Телефоны, автомобили и электроэнергия на единицу населения в РФ 1970–2005 гг.

В качестве физических показателей удобно выбрать телефонные линии (не считая мобильных телефонов), автомобили (легковые и грузовые) и годичное потребление электроэнергии. Душевой доход будем определять в долларах по паритету покупательной способности (долл. ппс) на 1999 г., согласно данным Всемирного банка. То есть стоимость доллара в каждой стране определяется не его обменным курсом, а той «корзиной товаров», которую там за доллар можно купить.

Наличие телефонов, автомобилей и потребление электроэнергии на единицу населения тесно связаны с душевым доходом. По расчетам специалистов, наличие телефонов объясняется душевым доходом на 90 %, наличие автомобилей – на 82 %, а потребление электроэнергии – на 67 %.

Наличие телефонов, автомобилей и потребление электроэнергии на единицу населения в нынешней Российской Федерации показано на рис. 1 (с 1970 по 2005 год).

Для надежности определения вмененного дохода используются все три показателя, совмещенные статистически в одном уравнении. Это дает картину среднего ежегодного дохода жителя Российской Федерации – РСФСР за 35 лет, изображенную на рис. 2.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/409940/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii-thumb.webp)