С другой стороны, в этих конструкциях отразилась ярко выраженная тенденция авторов «сияющего образа» Христа не упускать из виду и те ветхозаветные модели мессии, которые в свою очередь не были неизменны и в ходе своего формирования вобрали в себя разнообразные религиозные представления и сказания не только Иудеи, но и сопредельных стран. Одним из установившихся ветхозаветных представлений о мессии было генеалогическое восхождение его к дому царя Давида. И два евангелиста, Матфей и Лука, независимо друг от друга и опровергая друг друга, строят мифическое родословное древо, при этом Иисус оказывается сразу в двойном родстве: с царем Давидом, во исполнение «реченного» через ветхозаветных пророков, и с рожденным «прежде веков» наднациональным «творцом мира» — верховным богом-отцом. Установление второй линии родства вызывалось выходом христианского вероучения за пределы иудаизма и превращение его в религию, адресующуюся уже к этнически различным народностям.

В этой связи чрезвычайно интересно, что евангельский Иисус, по словам Марка, отказывает язычнице сирофиникиянке в своей чудодейственной помощи, мотивируя это тем, что вначале надо дать «насытиться детям» (7, 25–27), т. е. его собратьям иудейского происхождения.

В этом же плане стоит его запрет апостолам идти к самаритянам. «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите, a идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 10, 5–6). Однако у того же Матфея мы находим и противоположную рекомендацию, несомненно отражающую трансформацию и образа и учения Христа. «Итак идите, — говорит он, — и научите все народы (разрядка моя. — М. К .), крестя их во имя отца и сына и святого духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам» (28, 19–20), а в евангелии от Марка содержится рекомендация «идти ко всему миру» и проповедовать евангелие «всей твари» (16, 15). То, что в евангелиях сохранились оба взаимоисключающих поучения, позволяет нам на конкретных примерах разглядеть процессы изменения «взглядов» евангельского Христа, отражающие, разумеется., изменения взглядов современников на эти вещи.

В ветхозаветной литературе сложился образ мессии — могущественного царя, который одолеет врагов и установит царство социальной справедливости на земле. Однако наряду с этим в силу ряда конкретно-исторических причин там сложился и другой образ мессии — страдальца, который смирением, принятием на себя чужих грехов и самопожертвованием достигнет спасения для всех и удела с сильными для себя. Эти представления отразились в приведенном выше отрывке из Второисайи (53, 2—12). При этом исследователи подметили, что указанная глава Исайи первоначально имела в виду не отдельную личность, а еврейский народ, выступавший в этих представлениях как народ-мессия [117] Д. Штраус. Жизнь Иисуса. Перевод с 18-го немецкого издания В. Ульриха, кн. 1. Лейпциг — СПб., 1907, стр. 166.

. Новозаветные авторы, творя образ Христа во многом по этим ветхозаветным представлениям, переносят эти «предречения» Исайи целиком на евангельского Иисуса. Он — страдалец, добровольно взявший на себя немощи людей, их грехи, он претерпел казнь за преступления народа, «наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились», — аллегории и метафоры Ветхого завета, возникшие по одному поводу, именно в силу их аллегорического характера оказывались податливым материалом для приспособления его к другим обстоятельствам.

И евангелисты широко пользуются этим приемом для фундирования своих положений. «Да сбудется реченное господом через пророка» — это и указание на эталон и распространеннейший аргумент авторов новозаветных сказаний.

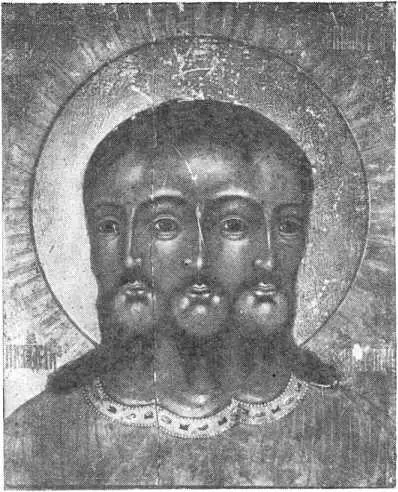

Трехликий Христос. Икона. Ленинград… Музей истории религии и атеизма.

В тертуллиановском символе веры раннего христианства важное место занимает воскресение и второе пришествие Иисуса Христа. Значение этого пункта как центрального в вероучении христианства подтверждается и современными богословами. «В христианстве действительно все зиждется на вере в воскресение христово, — говорится в одной недавно опубликованной богословской статье. — …Без веры в воскресение… Иисус Христос — уже не „святый крепкий“… а в лучшем случае просто человек (Ренан, Штраус), в худшем — произведение человеческой фантазии, миф (Древс)» [118] «Журнал Московской патриархии» 1961, № 4, стр 40–41.

. И далее автор обосновывает это положение тем, что Христос, который всю жизнь страдал, потом просто умер, оказался бы мало привлекательной личностью — люди не стали бы ему верить. Эта современная аргументация перекликается с полемикой Павла с коринфянами: «…если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна»… (I Кор. 15, 17).

Читать дальше