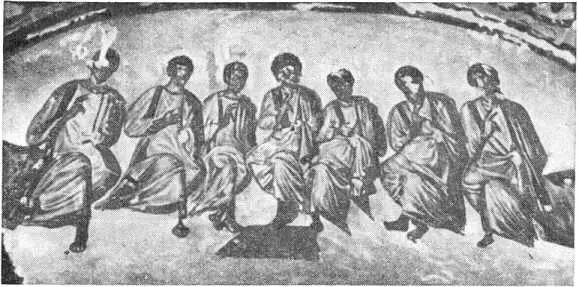

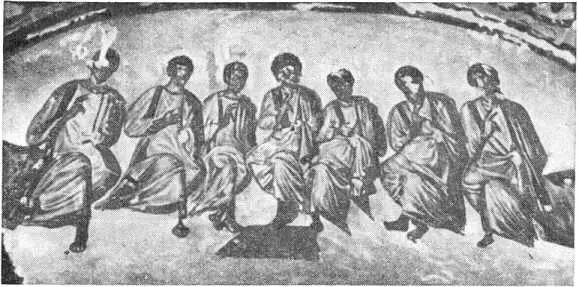

Христос среди своих учеников. Роспись катакомбы. Присциллы. Рим.

Точно так же ведет он себя и во время казни. Не выдержав муки распятия, он, по словам Марка, возопил: «Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?» (15, 34; то же и у Матфея—27, 46). Чрезвычайно показательно, что уже автор евангелия от Луки, осознав неуместность таких слов в устах бога Иисуса, побуждает его не «возопить», как у других евангелистов, а «возгласить» совсем другие слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой» (23, 46).

Эти и некоторые другие фрагменты отражают, по-видимому, ту ветвь традиции, по которой Иисус представлялся современникам одним из пророков, в полном соответствии с духом времени учившим, творившим чудеса и возглавившим некое еретическое по отношению к иерусалимскому храму и официальному жречеству учение, за что был казнен. Любопытно, что в евангелии от Матфея сохранились отзвуки тех опоров, которые велись между сторонниками и противниками Христа по поводу его «воскресения»: противники пустили слух — он, по словам евангелиста, держится «до сего дня», — будто ученики Иисуса ночью выкрали его тело (28, 12–15). А отсюда само собой проистекало, что рассказ о его воскресении— фикция. Разумеется, Матфей это отрицает.

Отзвуки споров между христианами и их противниками, а также внутри христианских общин по вопросу о воскресении Христа, его мессианской природе рассеяны и в других местах новозаветной литературы. Среди такого рода сведений большой интерес представляет отрывок из Деяний апостолов. В отрывке рассказывается о некоем иудее Аполлосе из Александрии, изрядно потрудившемся, «доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос» (18, 28). Эта его деятельность — пример того, как создавался образ другого Иисуса — Иисуса Христа, божьего сына и воплощенного бога.

Мы уже говорили, что удержавшемуся в немногих фрагментах образу малозначительного экзальтированного проповедника (которого, по словам Марка, ближние его сочли даже вышедшим «из себя», т. е. сошедшим с ума, ненормальным, и хотели «взять» его; 3, 21) противостоит в Новом завете другое изображение. Этот, по выражению Кушу, «сияющий образ» триединого бога достаточно противоречив, что объясняется разнородными компонентами, участвовавшими в его формировании. Но именно он становится центральной фигурой христианского вероучения.

Основные черты этого образа очерчены уже в начале III в. н. э. Тертуллианом в его символе веры. «Мы веруем, — писал Тертуллиан, — что существует единый бог, творец мира, извлекший его из ничего словом своим, рожденным прежде всех веков. Мы веруем, что слово сие есть сын божий, многократно являвшийся патриархам под именем бога, одушевлявший пророков, опустившийся по наитию бога-духа святого в утробу девы Марии, воплотившийся и рожденный ею; что слово это — господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон и новое обетование царства небесного. Мы веруем, что Иисус Христос совершил много чудес, был распят, на третий день по своей смерти воскрес и вознесся на небо, где сел одесную отца своего. Что он вместо себя послал духа овитого, чтобы просвещать свою церковь и руководить ею. Что в конце концов он придет с великой славой даровать своим святым жизнь вечную и неизреченное блаженство и осудить злых людей на огонь вечный, воскресив тела как наши, так и всех других людей» [116] Тертуллиан. О возражении еретикам, 13.

.

В этом символе веры автор сводит воедино положения четырех евангелий, стремясь смягчить или снять противоречия посредством некоторых связующих элементов. Логос — творящее Слово философских систем Филона Александрийского и гностиков, предвечное божественное начало, без которого, по словам евангелия Иоанна, «ничто не начало быть, что начало быть» (1, 3), низводится новозаветными авторами и Тертуллианом на положение персонажа античных мифов о любовных похождениях богов и «вхождении» их в смертных женщин. Таковы рассказы о боге Марсе и весталке Рее Сильвии, Зевсе и ряде смертных женщин — Алкмене, Леде, Данае. Во времена формирования христианства такой миф, как отмечалось выше, возник и в отношении матери Августа. Таким образом в евангелиях туманные реминисценции о некоем земном персонаже, его смертной матери и т. п., сочетаясь с мифом о божественном нисхождении святого духа в деву Марию, непорочном зачатии и т. д., получали новое осмысление.

Читать дальше