Московская улица. XVII в. Художник А.П. Рябушкин

Имело значение не только то, за каким столом размещались гости, но и его сторона. Более «честным» было размещение «в лавке», то есть у стены, лицом к залу. «В лавке» обычно сидели послы, а лицом к стене, «в скамье», рассаживались их приставы. На предполагавшемся съезде монархов, переговоры о котором вело литовское посольство, членам Литовской рады предназначалось место «в лавке», а Польской – «в скамье».

Послы сидели не все вместе, а по отдельности, в окружении лиц, равных им по статусу. На обедах в Москве «подача» главе посольства следовала обычно после бояр, «меньшим» послам – после окольничьих, посланникам – после «больших дворян», гонцам – с «детьми боярскими». «Подача» – отправление обедавшему еды и питья от имени царя – демонстрировала определенное место в придворной иерархии. «Подача» была торжественным актом – название блюда объявлялось вслух, присутствовавшие вставали.

К XVI в. столовый церемониал московского двора окончательно формализовался. Посольские обеды длились по пять-шесть часов, что было вызвано непрерывным потоком церемоний – «подач», здравиц и т. д. Количество и качество посуды зависело от политической обстановки и отношения к посольству.

На Руси XVII в. даже на свадьбах мужчины и женщины сидели в разных комнатах. Женщины не имели права вступать с мужчинами в беседу и без разрешения мужа показываться на людях (разве что в церкви). Хозяин дома выводил свою жену и детей к гостям лишь в знак особого уважения. Жена подносила гостю чарку водки и тут же удалялась в свои покои. Один из современников отмечал, что «никакой музыки на вечеринках не бывает; над танцами нашими смеются, считая неприличным плясать честному человеку».

Одна из первых сохранившихся записей торжественного брачного пира гласит:

«Подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания с Натальей Кирилловной Нарышкиной:

Квас в серебряной лощатой братине,

да с кормового двора приказным еств:

Папарок лебедин по шафранным взварам,

ряб окрошиван под лимоны,

потрох гусиный,

порося жаркое,

гусь жаркой,

куря в колье с лимоны,

куря в лапше,

куря в щах богатых,

да про государя же и про государыню царицу подаваны хлебные ествы:

перепеча крупиечатая в три лопатки недомерок,

чет хлеба ситного,

курник подсыпан яйцы,

пирог с бараниною,

блюдо пирогов кислых с сыром,

блюдо жаворонков,

блюдо блинов тонких,

блюдо пирогов с яйцы,

блюдо сырников,

блюдо карасей с бараниной,

Потом еще:

пирог росолъный,

блюдо пирог росолъный,

блюдо пирогов подовых,

на торговое дело

коровай яицкий,

кулич недомерок и проч.».

В допетровские времена мы знавали: пиво, квасы, морсы, меды, чай, водки. Для царя и бояр из-за границы привозили вина. В Новое время к ним добавились шампанское, коньяки, ликеры, пунш, ром, кофе и какао.

19 февраля 1699 г. в Москве в Лефортовском дворце прощальная аудиенция бранденбургского посла завершилась пиром с участием женщин. Гости шумно веселились, танцевали, а из соседней комнаты, чуть раздвинув пышные занавески, на них смотрели восьмилетний царевич Алексей и сестра Петра Великого Наталья Алексеевна. «Этот день, – сообщает в своем дневнике секретарь австрийского посольства Иоганн Корб, – сильно ослабил суровость обычаев русских, которые не допускали доселе женский пол на общественныя собрания и веселыя пиршества; теперь же некоторым позволено было принять участие не только в пиршестве, но и в последовавших затем танцах».

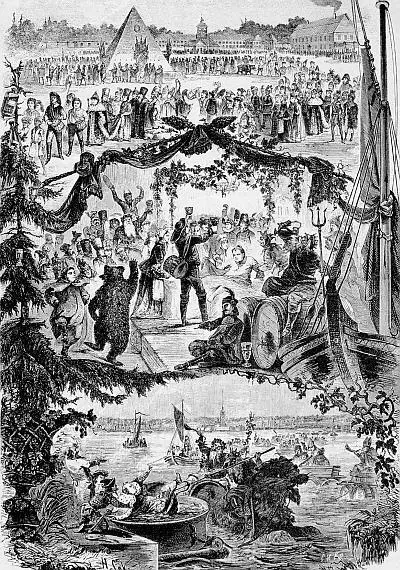

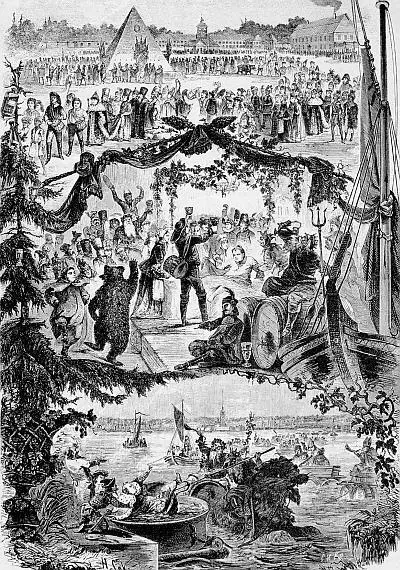

Празднество свадьбы князя-папы и маскарад в Петербурге (по случаю Ништадтского мира 10 сентября 1721 г.). С литографии XVIII в.

Ф. Берхгольц состоял в свите герцога Голштинского Карла-Фридриха, прибывшего в Санкт-Петербург просить руки дочери Петра Великого Анны Петровны. Ф. Берхгольц оставил яркое описание свадьбы княжны Лобановой и графа Пушкина, произошедшей в 20-х гг. XVIII в. Согласно обычаю, для распоряжений на свадьбе избирался из почетных лиц «маршал», которому подчинялись шаферы. После приезда из церкви «маршал» встречал молодых и усаживал за пиршественные столы под балдахины. Балдахин невесты украшали венком из цветов, который осенял и головы ее подружек. Накрывались два стола для жениха, за которым пировали мужчины, и отдельно для невесты и для дам. После молитвы начинался обед, по окончании которого «маршал» и невеста открывали бал полонезом. Он завершался в 11 часов церемониальными танцами и проводами молодых. «Маршал», затем жених и невеста, а потом все родственники и гости (за исключением холостых), сделав несколько туров под музыку, отправлялись с зажженными свечами-факелами в спальню невесты, где всех угощали сластями.

Читать дальше