Оставшуюся после пира еду не выбрасывали. Когда на одном из пиров князь Владимир увидел, что гости не осилят угощения, он приказал развозить по городу и раздавать «прохожим ковриги хлебов, вареное и печеное мясо, дичь и рыбу… Дворовые запросто высыпали в рубахи и фартуки горожан корзины фруктов и овощей, а уж мед и квас пили тут же, на улицах, черпая их без меры из широких бочек». Великие князья не гнушались подчевать простой люд, таким образом княжеский пир становился народным.

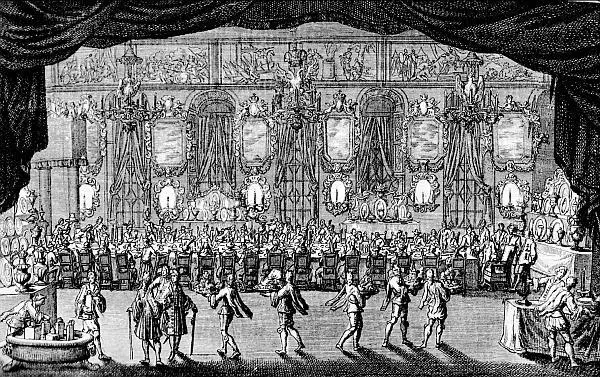

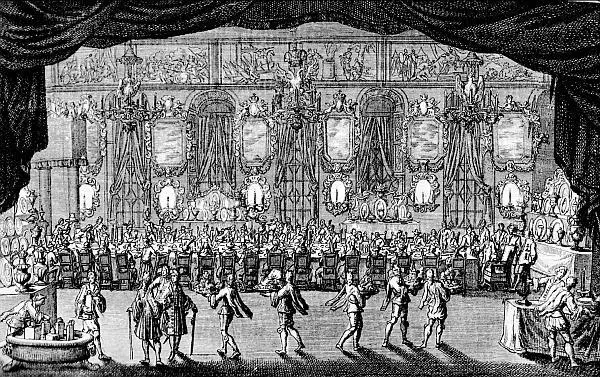

Император Леопольд принимает московских послов. Гравюра 1698 г.

Пир не имеет точно установленного времени, к примеру, как завтрак, обед и ужин. В то же время пир может длиться несколько часов, несколько суток, а может и несколько недель.

Почти все монархи Европы были приглашены литовским князем Витовтом на пир по случаю обещания папы римского присвоить ему королевский титул, а Литве статус королевства. Семь недель длилось это торжество.

Один из пиров Бориса Годунова, который проходил в Серпухове, продолжался почти шесть недель. На одном из обедов, по случаю расставания царя с войском, пировало пятьсот тысяч человек. Столы, накрытые в поле, буквально ломились от обилия серебряной посуды, яства, мед и вино развозили обозами, а гостей одаривали бархатами, парчами и камками.

Не менее ослепителен был прием датского принца Иоанна – жениха дочери Бориса Годунова Ксении. На специальном столе находились подносы, чаши и кубки из чистого золота, рядом царское кресло, выполненное также из чистого золота. Блюда для государя ставились на отдельном столике. Каждое угощение повар пробовал на глазах у стольника, затем то же угощение отведывал на глазах царя кравчий. После этого блюдо ставилось на стол государю или посылалось гостям.

Подарки, которыми одаривал государь своих гостей после пиршества, имели символическое значение.

Господарь Молдавии Иоанн решил обратиться к казакам за помощью в защите от набегов турок и татар. За обеденным столом Иоанн преподнес блюдо гостям со словами: «Они доставят вам отдохновения от путевых трудов, омоют дорожную пыль вашу». Но когда царь сдернул салфетку, то «вместо ожидаемой вкусной снеди казацкие посланники увидели груду червонцев. Казаки гордо ответствовали господарю, что «пришли к нему не за златом, а за славою, желая сразиться с врагом христианства», и отказались от денег.

После присоединения Украины к России русская дипломатия выражала недовольство Богдану Хмельницкому по поводу его дружбы с королем Швеции. Чтобы смягчить отношения, гетман пригласил послов русского царя Ф. Бутурлина и В. Михайлова отобедать с ним. Получив отказ, гетман вновь просит послов сесть за его стол. Бутурлин и Михайлов отвечают: «По милости его царского величества изготовлен у нас обед дома!» Хмельницкий продолжает их уговаривать, ссылаясь на то, что предшественники не брезговали их угощением и что отказ Бутурлина и Михайлова гетман воспринимает как царскую немилость. Послы согласились, и, несмотря на то что после пиршества переговоры были сложными, обе стороны все больше склонялись к взаимным уступкам.

Характер русской трапезы зависел от того, на какой день – постный или скоромный – она приходилась. Обычно царские пиры проходили в Грановитой палате Кремля. Из кухни кушанья приносили в буфетную, устроенную в ее сенях. Поставцы (ящики с полками) с драгоценной посудой размещали в середине палаты вокруг четырехгранного столба. Вдоль стен стояли лавки, перед ними – длинные столы, на которых в начале трапезы находились сосуды с уксусом, перцем, солью.

До середины XVI в. прибывшего дипломата после первой аудиенции, как правило, приглашали к столу. Количество повторных приглашений зависело от политической ситуации, хода переговоров.

К этому времени столовый церемониал московского двора достиг своего расцвета. Расположение столов, за которыми сидели обедающие, напоминало расположение лавок в приемной палате, но точкой отсчета здесь был не трон, а царский стол. Справа от него находился наиболее почетный «болший» стол. «Кривой» стол ставился слева от царя и имел форму «глаголя». Та его часть, что находилась напротив царского стола, носила название «окольничье место» и считалась наименее почетной.

В XVII в. на подворье к гонцам блюда посылались зачастую даже не с кухни царя, а «с яму» (из трактира), хотя и от имени царя.

Читать дальше