Здесь, как нигде более, пригодился бы мой опыт эксплуатации паровых механизмов, все знания, приобретенные в двух технических ВУЗах и, конечно же, семилетний стаж работы на лучшем в СССР военном судоремонтном Кронштадтском заводе (КМОЛЗ).

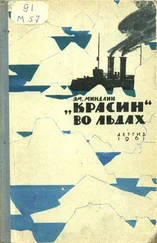

В моем сознании вновь и вновь возникал образ ледокола «КРАСИН» – великолепного судна-музея, вышедшего из ремонта, подобно знаменитому паруснику «Седов», который ждал своего часа и длительное время стоял с разобранным вооружением у стенки завода. А после очень качественного, можно сказать ювелирного, ремонта великими мастерами КМОЛЗа барк «Седов» стал настоящей жемчужиной и гордостью Советского морского флота, каким является и в настоящее время. Все работники завода и гости ходили на парусник по окончании ремонтных работ. Это было по‐настоящему памятное событие для заводчан и остальных жителей Кронштадта.

Мой возраст подходил к сорокалетней отметке, расцвету физических и творческих сил, и я имел полное право на мечту о деле если не всей своей жизни, то какой‐то немалой и значительной ее части. Казалось, так и случилось при моем удачном соприкосновении с историей ледокольного судостроения и летописью подвигов нашей Родины. Мечта родилась, оформилась в очертания реальных планов, а ее исполнение представлялось мне очень близким. Так мне казалось, и так должно было случиться. Ледокол «КРАСИН» в новом качестве должен был встать на вечную стоянку, по примеру крейсера «Аврора», после капитального ремонта и переоборудования «Научным центром-музеем». В этом случае судно получает новые документы Регистра, на законных основаниях эксплуатируется в соответствии с Проектом и руководящими документами Минтранса Российской Федерации. Снова с большим сожалением повторюсь, что до настоящего времени эта задача не выполнена. Это печаль и оскорбление в первую очередь для тех, кто сохранил исторический ледокол от участи металлолома и от продажи в США!

Парусник «СЕДОВ» в ремонте на КМОЛЗе, Кронштадт 1978 г. Фото автора

Но вернемся в январь 1990 года. Должность ремонтного механика меня устроила, все мысли были о предстоящем ремонте. В состав экипажа я влился легко, велись мелкие текущие ремонтные работы. Сохраненные связи с Кронштадтским Морским заводом позволяли мне добывать для нужд судна часть материально-технических средств, необходимых для эксплуатации теперь уже моего родного парохода в режиме стоянки в морском порту Ленинграда. Главные котлы работали для нужд энергоснабжения, эксплуатации механизмов и систем жизнеобеспечения. Подключение к береговым источникам энергоснабжения по техническим причинам в той ситуации было невозможным, это обстоятельство порождало довольно затратную стоянку на своих топливных запасах. Каждые сутки котлы сжигали от 7 до 11 тонн качественного и не дешевого мазута «Флотский-5». В работе я старался быть инициативным – так нас учили в советское время. Знания, полученные от хороших преподавателей двух технических ВУЗов, предыдущая служба в Военно-Морском флоте, работа в заводских условиях придавали мне уверенность в делах. В рамках общественной работы мне поручили возглавить профсоюзную организацию Международного Фонда Истории Науки, куда входил и экипаж в полном составе. Дело было знакомое, так как в своем отделе «Главного Механика» на КМОЛЗе я был парторгом и владел навыками не только производственной, но и общественной организаторской деятельности.

Несмотря на перестроечную вакханалию, экипаж парохода жил прежде всего своими проблемами. Прорабатывались варианты ремонта и переоборудования «КРАСИНА». Велись переговоры и споры с верфями по поводу стоимости ремонта судна и отдельных его конструкций и узлов. Проводились расчеты вариантов будущей вечной стоянки научного центра-музея «КРАСИН». Приоритетным был вариант постановки на вечную стоянку на Неве, у 18‐й линии Васильевского острова, где ленинградцы в 1928 году встречали «КРАСИН» после героического похода и спасения экспедиции генерала Умберто Нобиле. Однако осадка судна в 9,5 метров не позволила без дноуглубительных работ осуществить этот замысел. В свою очередь, эти работы были невозможны из‐за расположения на дне реки кабельных трасс. Наиболее предпочтительными виделись места постановки судна в районе пассажирского терминала Гавани Васильевского Острова, на территории «Ленэкспо» и в городе русской морской славы – Кронштадте.

Шел еще «советский», но уже неспокойный 1990 год. С наступлением весны поубавился расход топлива на стоянке, но не значительно, попыток решить проблемы экономии затрат на стоянке в порту руководством МФИН не предпринималось и это меня, как механика и председателя профсоюзного комитета удивляло и беспокоило. Подключение к береговым источникам энергоснабжения было возможно при небольших технических решениях и материальных затратах. Главным образом, задача состояла в преобразовании берегового электропитания переменного тока 380 вольт в постоянный 220 вольт, так как все потребители электричества на «КРАСИНе» спроектированы именно на 220 вольт постоянного тока. Несколько раз в период совещаний на правах профсоюзного лидера я подходил с предложениями решить эту задачу к президенту МФИН А. И. Мелуа. Необходимый агрегат для этой цели можно было приобрести по доступным мне каналам через Кронштадтский морской завод. Главный механик мою идею поддержал. От президента внятного ответа не последовало, и это вызвало мои первые сомнения в искренности Аркадия Ивановича Мелуа относительно его намерений сохранить «КРАСИН» в его новом качестве.

Читать дальше