Фрагмент рабочего чертежа переоборудования на верфи «Матиас Тезен». Висмар. Из архива автора

Категоричные выводы прославленного капитана по поводу статуса судна как музея «СВЯТОГОРА» – «КРАСИНА» могут показаться чрезмерно жесткими. От первозданного ледокола действительно видимого ничего не осталось. При переоборудовании заменено практически все. Но во время личной беседы с Юрием Сергеевичем его позиция обозначилась абсолютно четко и ясно. Она заключалась в том, что «КРАСИН» и в нынешнем его состоянии представляет огромную техническую и культурную ценность для государства и, безусловно, подлежит сохранению как памятник истории судостроения и подвигов советского народа. Эта точка зрения при посещении судна отражена записью в журнале памяти, где Ю. Кучиев пишет: «Мне очень дороги честь и достоинства прославленного на весь мир ледокола «КРАСИН» и потому полностью приветствую его сохранение в собственности отечества нашего». Сохранена преемственность и духовная связь времен в этом уникальном пароходе.

Статья Ю. С. Кучиева на страницах издания «Полярный лоцман». Выпуск № 2, 2000 год.

Модернизированный «КРАСИН» во льдах на проводке судов в северных широтах. Фото А. Субханкулова. Из архива автора

«КРАСИН» в роли бункеровщика топливом. Фото А. Субханкулова. Из архива автора

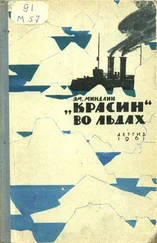

В «должности» ледокола пароход «КРАСИН» работал до 70‐х годов. Затем, уступив место более современным кораблям, он продолжал трудиться уже как энергоплавбаза арктических нефтеразведочных экспедиций Министерства геологии СССР на островах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Переоборудованный в энергобазу и переименованный в НИС «Леонид КРАСИН», он в 70–80‐е годы выполнял работу для геологов, внося свой достойный вклад в освоение недр приполярных зон СССР. Вместо двух бортовых главных паровых машин были установлены отечественные паровые турбогенераторы переменного тока (400 вольт) «ОК-3С» мощностью 2855 кВт каждый.

Таким образом, в регистровом статусе научно-исследовательского судна (НИС «Леонид КРАСИН») бывший ледокол обеспечивал геологов не только теплом от своих главных паровых котлов, но и электроэнергией в полном объеме, необходимым для их работ, быта и отдыха. Пароход стал целым предприятием в полном смысле этого слова. Ход в девять узлов судну обеспечивала одна оставшаяся центральная главная паровая машина мощностью 3800 л.с., которая до настоящего времени сохранена в рабочем состоянии и с большим успехом демонстрируется посетителям судна в качестве музейного экспоната. А на смену ледоколу «КРАСИН» с паросиловой энергетической установкой в полярные порты пришли десятки современных ледокольных судов с более мощными, в т. ч. ядерными, судовыми энергетическими установками. В 1976 году сдан в эксплуатацию новый дизельный ледокол «КРАСИН», который и сегодня работает в северных широтах нашей страны. До 1990 года этот ледокол работал в Мурманске, затем был переведен в порт Владивосток. Дизельная энергетическая установка нового ледокола включает в себя девять дизелей общей мощностью 42000 л.с. и дает максимальную скорость судну в 19,5 узлов.

Постепенно НИС «Леонид КРАСИН» утрачивал свои функции энергоплавбазы для геологов. Кое-кто в Мурманске стал поговаривать, что, дескать, не пора ли старичку «на иголки». К сожалению, такая закономерная участь постигла самый первый ледокол «Ермак» – предшественник «СВЯТОГОРА» – «КРАСИНА».

Но бывалые полярники, ветераны-североморцы озаботились вопросами сохранения уникального судна. Их просьбы, письма, телеграммы в адрес правительства СССР возымели действие. В 1988 году на уровне высшего руководства страны было принято решение о переводе «КРАСИНА» в Ленинград на вечную стоянку, по примеру крейсера «Аврора», и организации на борту научного центра-музея, посвященного исследованиям Арктики. Официальным судовладельцем, безвозмездно получившим уникальный пароход, стал Международный Фонд Истории Науки (МФИН). Постановление Совета Министров СССР под номером 820 от 15 августа 1990 года подписал Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. В этом же Постановлении содержалось решение об организации на борту НИС «Леонид КРАСИН» вышеупомянутого Научного центра-музея. Все полномочия по реализации намеченных целей были отданы президенту МФИН Аркадию Ивановичу Мелуа. Однако цели этого новоиспеченного президента, как потом выяснилось, были сугубо алчными. Девяностые годы показали, насколько лицемерны и циничны оказались те, кто громче всех на комсомольских и партийных форумах клялись верности идеалам коммунизма, а на публике притворно клеймили тех, кто посмел сомневаться в незыблемости и нерушимости социалистического строя.

Читать дальше