1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Полуразрушенные стены главного фасада Рабат-и Малика завершали два плохо сохранившихся декоративных пояса, геометрический узор которых был выложен из квадратного жженого кирпича (опыт реставрации предложен С. Г. Хмельницким 11 11 С. Хмельницкий. Между арабами и тюрками, Берлин-Рига – 1992. рис. на С. 190

)

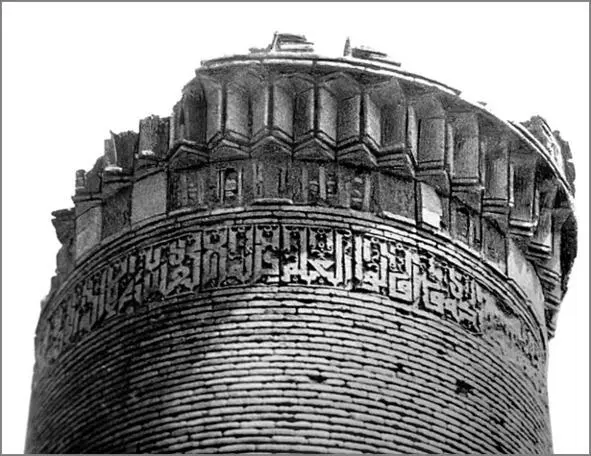

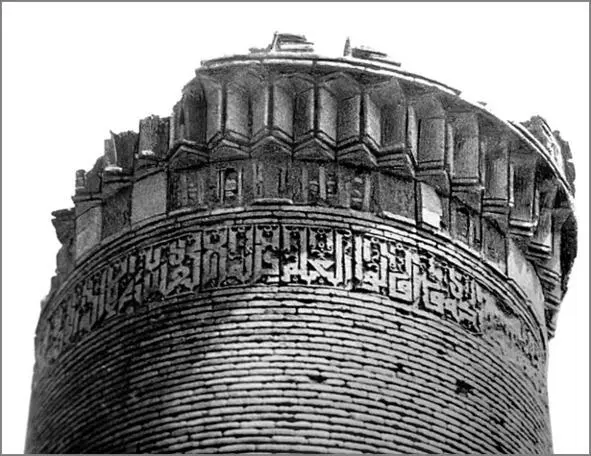

Башни-гульдаста были на всех четырех углах Рабат-и Малика, как упоминалось. Дольше всего сохранявшаяся юго-западная башня (высота ок. 23 м, диаметр в основании 5,5 м) была выстроена с винтовой лестницей внутри, завершалась традиционной ротондой-фонарем со сквозными арками по сторонам. Под фонарем проходил ряд кирпичных сталактитов и декоративная лента из резной терракоты с арабской надписью в стиле «цветущего куфи». Текст, впервые прочитанный востоковедом, профессором А. Э. Шмидтом по просьбе И. И. Умнякова, содержал III суру Корана (16—17 аят) 12 12 Умняков И. И. Рабат-и Малик, С. 188

(рис.8).

Рис. 8. Юго-западная башня-гульдаста Рабат-и Малика. ХI в.

Башни по углам «Царской крепости», представляли собой широко распространенный с глубокой древности компози-ционный прием.

Башни круглые или квадратные известны в храмовых и дворцовых сооружениях эпохи бронзы на юге Средней Азии 13 13 W. Sarianidi. Gonurdepe. Город царей и богов, Asgabat-2005, рис. на с. 37

. В средние века, как и в древности, в сооружениях крепостного типа дворовой композиции этот прием стал традиционным (мечети, медресе, дворцы, госпитали), фронтальная композиция фасадов неизменно завершалась башнями-гульдаста.

В городских мечетях и медресе одна из башен выполняла роль минарета для созыва на молитву. В степных крепостях башни несли функцию дозорно-смотровых, как в данном случае. Ни одна из башен Рабат-и Малика никогда не являлась минаретом для созыва на молитву, как полагали некоторые исследователи (В. А. Нильсен, А. М. Прибыткова и др.). Небольшая придворная мечеть, обнаруженная в Рабат-и Малике (о ней ниже), обслуживала узкий круг высокопоставленных гостей «Царской крепости» и не нуждалась в «азане» с окружающей степи. Арочная ротонда, завершающая юго-западную башню Рабат-и Малик не являлась местом для «азанчи», а была смотровой площадкой, наблюдательным пунктом для охраны, чтобы предупредить о приближении царской свиты, вражеского отряда или торгового каравана.

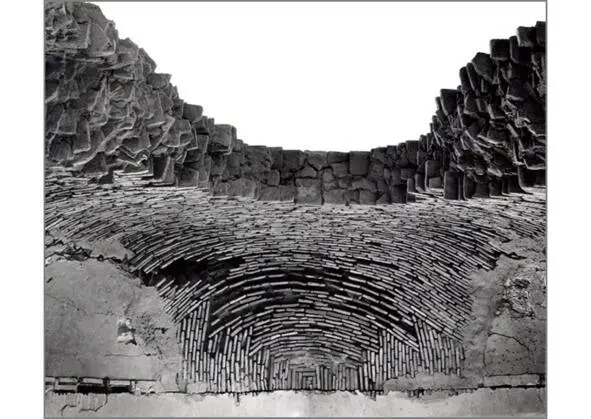

В центре южного фасада Рабат-и Малика стоял выступающий на 2 м величественный и торжественный входной портал (ширина 12 м, высота 18—19 м) в традиционной П-образной раме с глубокой портальной нишей и входной аркой, перекрытой полукуполом (рис. 9, 9а). На старых снимках видно, что щипец портальной арки прорезала вторая малая арка, утраченная еще в 40-е годы ХХ в. Арка была ремонтной, как отметил Б. Н. Засыпкин 14 14 Б. Н. Засыпкин. Архитектура Средней Азии, С. 44

и, судя по характеру известного декоративного кирпичного жгута в обводе, устроена в ХII в. при общей реконструкции Рабат-и Малика.

Портал являлся главным композиционным центром южного фасада. Подчеркнутый более крупным масштабом и выделенный декором главный вход в монументальных сооружениях Востока известен с глубокой древности. Формирование среднеазиатской формы портала и его архитектурно-художественных вариантов, специфика формы которых связана с локальными архитектурными школами, произошло в период развитого средневековья (IХ-ХII вв.).

В Рабат-и Малике представлена одна из наиболее ранних сложившихся форм входного портала, которая стала неизменным элементом в решении композиции главного фасада в монументальных сооружениях средневекового Мавераннахра.

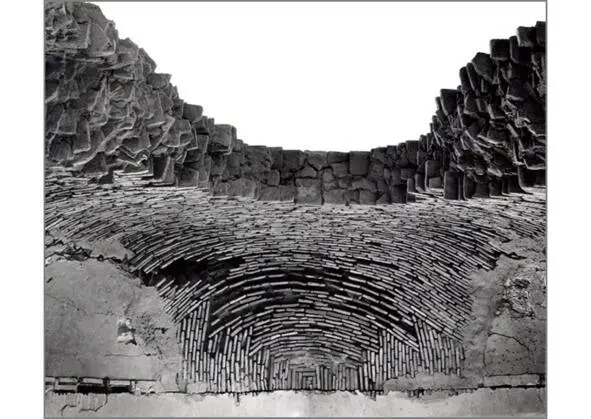

Рис. 9. Входной портал Рабат и Малика с тыльной стороны.

1925 г. (pastvu.com)

Рис. 9а. Кладка полукупола портальной ниши Рабат-и Малика

Пилоны портала, выступающие на 2 м от стен фасада, подчеркнуты очень эффектным высокорельефным терракотовым декором и вставками из резного ганча, который до сих пор производит большое впечатление.

Чрезвычайно выразителен декор лицевой стороны пилонов портала, представленный высокорельефной резной терракотой в комбинации с резным ганчем. По периметру П-образной портальной рамы идет крупный терракотовый двухплановый гирих высокого рельефа из восьмиконечных звезд и полукрестовин. Это один из самых популярных геометрических мотивов Центральной Азии VIII-ХII вв., варианты которого известны по широкому кругу синхронных и более ранних (гирих из восьмиконечных звезд и полукрестовин в Самарре IX в. – одной из ранних столиц аббасидского Халифата близ Багдада), а также более поздних памятников.

Читать дальше