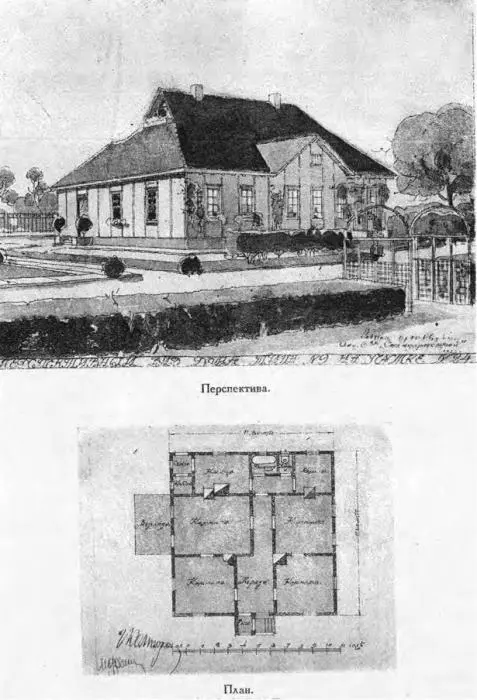

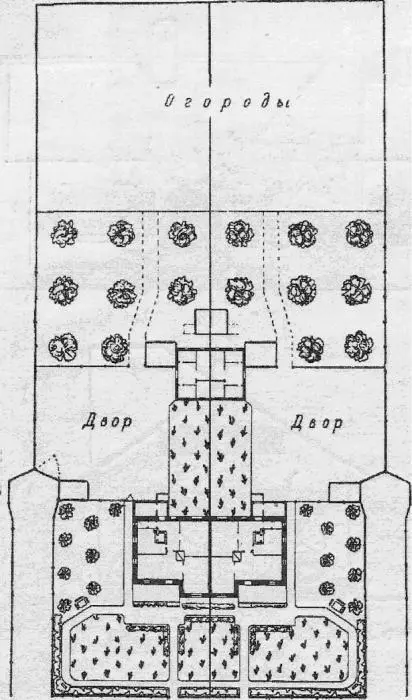

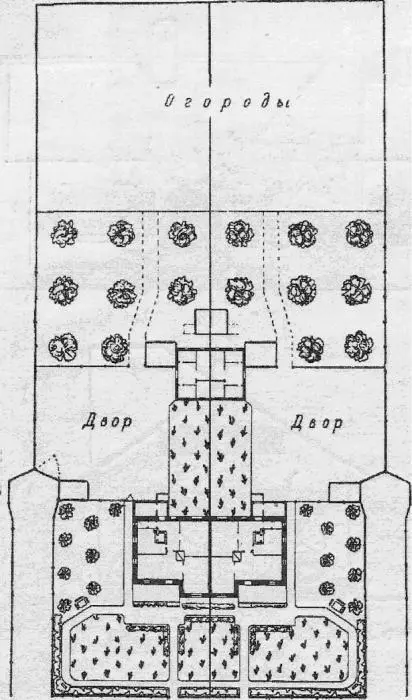

Рис. 133. Дом для рабочих на одну квартиру. Стандартстрой. Проект (не позднее 1924). Перспектива. План

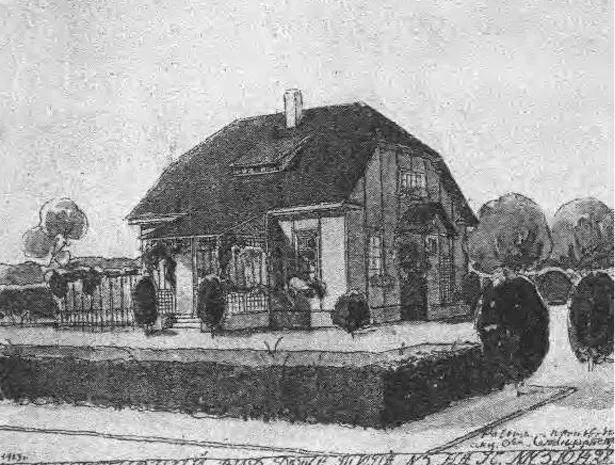

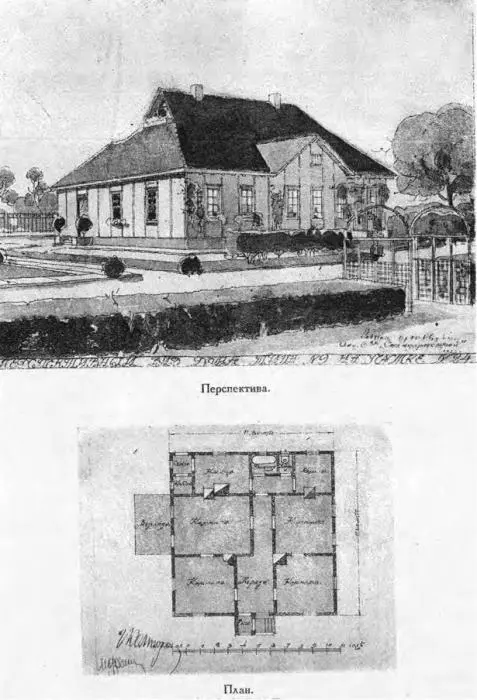

Рис. 134. Одноквартирный дом с индивидуальным участком. Стандартстрой. Перспектива. Проект. Не позднее 1924

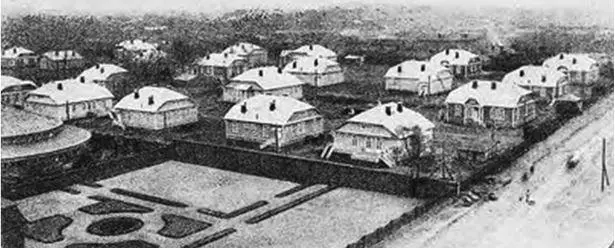

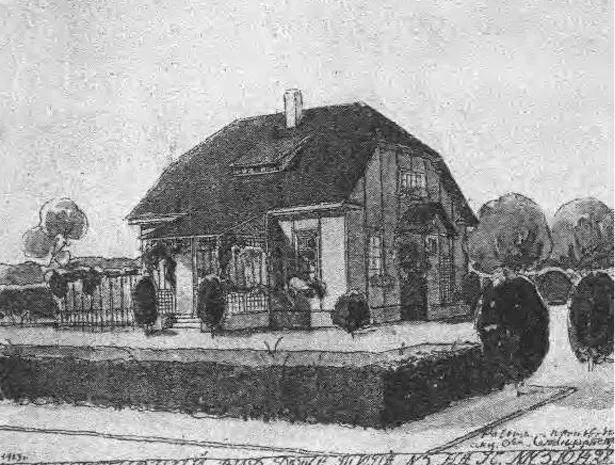

Рис. 135. Типовой жилой дом. Стандартстрой. 1923–1924

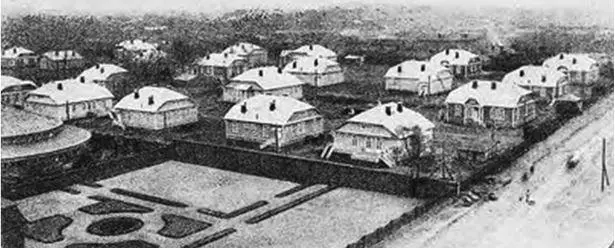

Рис. 136. Поселок Квартирохозяин. Москва, Ямское поле. Стандартстрой. 1923–1924

Проектирование в первой половине 1920-х гг. жилищ для рабочих поселков велось также и по линии домов блокированного типа. В частности, Комитетом содействия рабочему строительству в Ростове-на-Дону разрабатывалась серия проектов попарно блокированных домов, предназначенных для индивидуального заселения. Дома компоновались по два или по четыре. Это делалось в целях взаимного утепления стен, примыкавших друг к другу блокированных домов и, соответственно, экономии средств на отопление, а также упрощения работ по рациональной планировке дома, потому что подобный прием позволял «отрывать» жилые комнаты от печи и располагать их не только вокруг нее, но также и у той стены, которая являлась общей для двух домов и поэтому была относительно теплой. Из тех же соображений – уменьшения теплопотерь за счет общей стенки – проектировались двухквартирные дома. Проекты включали довольно широкий набор различных помещений – часто такой же, как в односемейных домах. Эти проекты были частично реализованы. В качестве примера можно привести группу 2-квартирных одноэтажных жилых домов, спроектированных (ориентировочно) в 1924–1925 гг. и возведенных в 1926–1927 гг. в поселке при карбидном заводе в Макеевке (рис. 137).

Рис. 137. Макеевка. Группа 2-квартирных одноэтажных домов с индивидуальными участками. Проект (не позднее 1925). Строительство – 1926–1927

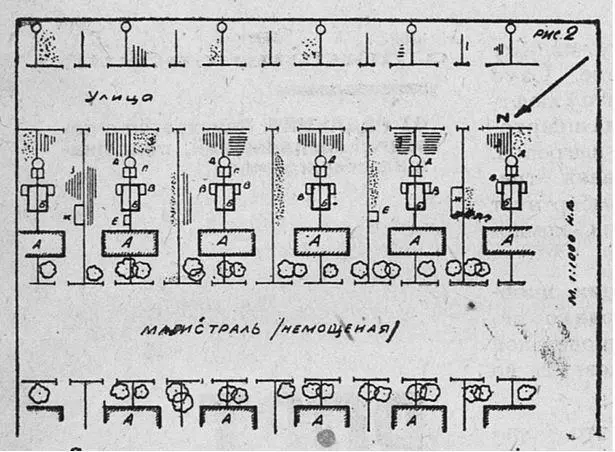

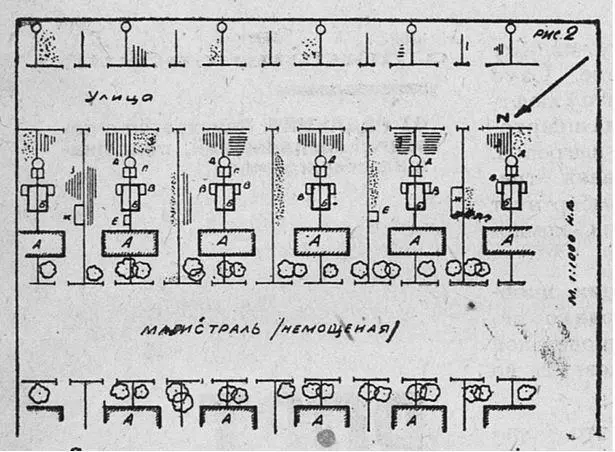

Рис. 138. Типовой проект застройки участка двухквартирного жилого дома в рабочем поселке. 1920-е

На участках (в застроечном «квартале») домостроения располагались в соответствии с приемами компоновки сельскохозяйственных поселений – со скотопрогонами по задним сторонам дворов. На этой же стороне придомовых участков размещались хозяйственные постройки – летняя кухня, сарай и т. п. Здесь же проходила так называемая грязная улица, которая предназначалась для обслуживания сараев для топлива, выгребных ям, мусорных ящиков, огорода (подвоз навоза и т. п.). С противоположной стороны участков, вдоль главных фасадов домов, проходила «чистая» – «парадная» улица (рис. 138). Любопытно, что уборные в этих домах были спроектированы и построены в виде ватерклозетов (то есть без выгребов) в ожидании в недалеком будущем подведения канализации и водоснабжения. Жители, несмотря на то что в принципе могли эти уборные своими силами легко переоборудовать в люфт– и пудр-клозеты (с вентилируемыми выгребами), предпочитали использовать их как кладовки, а во дворах мастерить отдельно стоящие уборные с выгребными ямами (в том числе по причине колоссального количества мух) [482].

На проектные решения, разрабатывавшиеся в этот период, сильное влияние оказывало требование экономии финансовых средств, строительных материалов и внутридомового оборудования. Поэтому нередко в проектах жилых домов для поселков, возводимых трестами ВСНХ, использовались веками отработанные приемы компоновки жилища, обеспечивавшие оптимальное распределение тепла, оптимальные габариты помещений, тамбурный принцип связи с улицей и т. п. (например, прием, когда все жилые помещения компоновались вокруг расположенной посредине дома печи (рис. 139), а туалет размещался либо здесь же – внутри отапливаемого объема (рис. 140), либо в неотапливаемых сенях (рис. 141), либо вообще вне дома (рис. 142) – в отдельно стоящей неотапливаемой уличной постройке.

Попытки учесть реальные возможности строительной отрасли подталкивали архитекторов к использованию доступных строительных материалов, в частности к применению дерева как наиболее дешевого и наиболее привычного для малоквалифицированных (в основной своей массе) строителей, приводили к вынужденному отказу от воплощения «мечты устройства в поселках водопроводов и канализации» [483], центрального отопления. В результате в проектах закладывались люфт-клозеты без промывки водой, устраивались русские печи, обеспечивавшие одновременно приготовление пищи и отопление дома; холодные сени-тамбур для изоляции прямого перетока холодного воздуха и хранения продуктов; «черновые кухни», то есть обособленные помещения при кухне, специально предназначенные для грязной работы – чистки овощей, мытья посуды и хозяйственной утвари, мелкой стирки белья и хранения хозяйственных принадлежностей – и позволяющие за счет выноса сюда всего комплекса грязных работ содержать в чистоте основное помещение «чистовой» кухни, используемое также в роли столовой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу