Поселки ЖСКТ возникали преимущественно как обособленные автономные жилые пригородные образования с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, практически без какой-либо связи с существовавшими городами и без всякого учета их влияния на общую планировку населенных мест в будущем – вплотную к городской черте, без расчета на возможное превращение их в крупные жилые массивы и т. п. Подобное положение было вполне закономерным, поскольку эти проблемы попросту не интересовали правления ЖСКТ, так как лежали за пределами их компетенции (жилые кооперативы не «отвечали» за город в целом) и не относились к их текущим задачам (руководство ЖСКТ было нацелено на обеспечение жилищем только своих членов). Кроме того, эти проблемы казались бессмысленными: ЖСКТ возводили поселения не для того, чтобы в будущем заменять жилье на какое-то иное, они строили жилые дома, чтобы их владельцы обитали в них долгие годы, а затем передавали их своим наследникам, поэтому вопросы будущей перестройки поселений из-за расширения границ близлежащего города, учет возможных перспектив превращения малоэтажной застройки кооперативных поселков в многоэтажные крупные жилые массивы их абсолютно не интересовали.

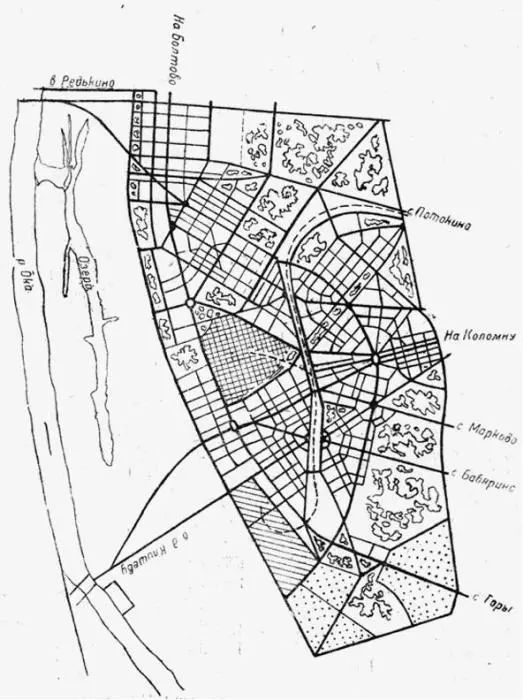

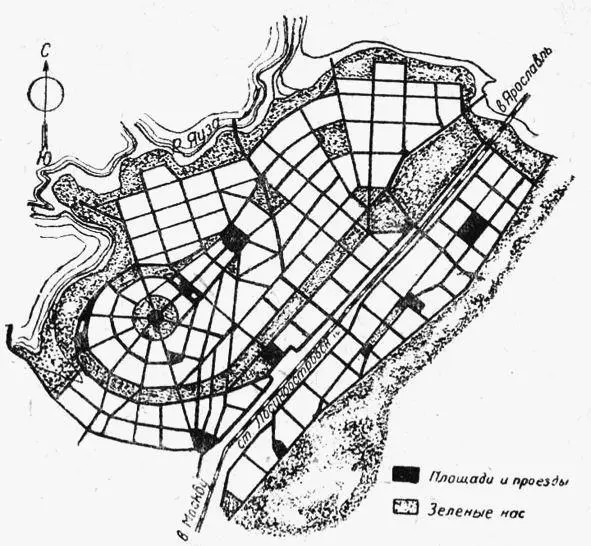

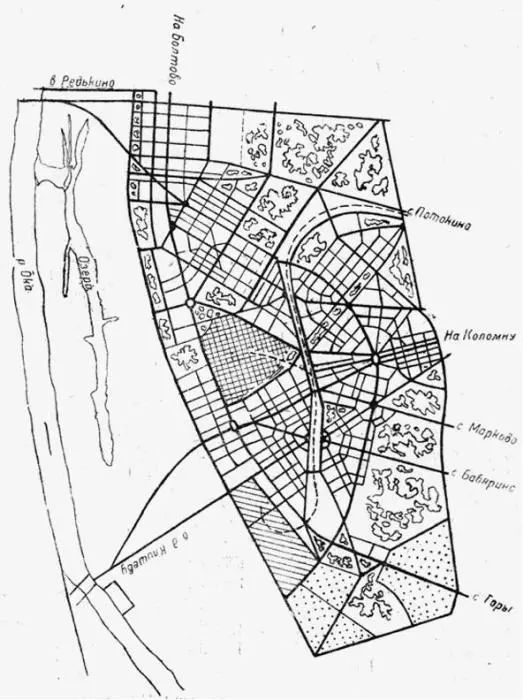

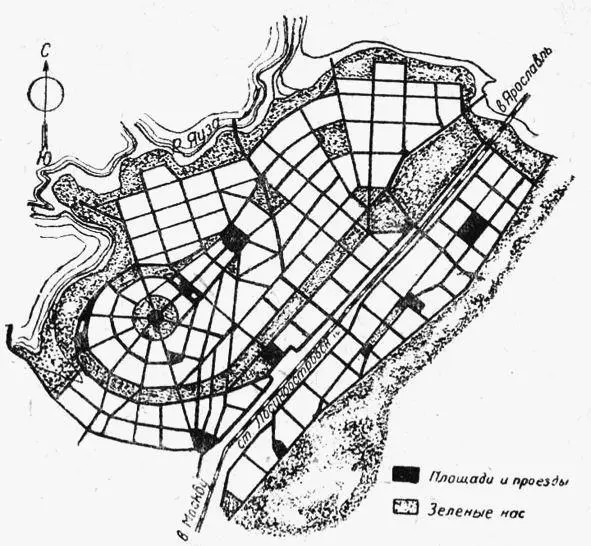

А муниципальные органы, осуществлявшие землеотводы, были не в состоянии учитывать перспективы развития городов, так как в этот период не располагали ни разработанными перспективными планами (схемами) роста поселений, ни даже точными топографическими съемками существующей застройки. Количество «прирезанных» к городу, но планировочно независимых от него, обособленно существовавших поселений жилищной кооперации, проектировавшихся и возводившихся в течение 1920-х гг., как следствие, оказывалось довольно значительным. Например, в 1924 г. был утвержден устав кооперативного товарищества, именуемого «Поселок-сад», для строительства в окрестностях Киева сразу нескольких поселений-садов с «благоустроенными и здоровыми жилищами, а также содействия их материальному и духовному благосостоянию» [310]. В том же году был спроектирован рабочий поселок-сад при фабрике «Пролетарка» на окраине Твери [311]. В 1925 г. по принципам города-сада в сосновом бору, за железнодорожной линией, недалеко от главного вокзала станции Свердловск был разбит участок под строительство поселка жилищного кооператива «Пионер». В том же году было организовано жилищно-строительное товарищество для постройки города-сада на границе Севастополя [312]. В течение 1926 г. в Московской губернии лишь одной проектной организацией – Секцией уездно-городской планировки МКХ – осуществлялись просмотр и корректура 15 проектов поселков жилкооперации, размещавшихся в окрестностях Москвы и близлежащих городов: «Красный Октябрь» (Раменское), «Лось», «Лосиная заимка», «Красный Казанец» (пос. Вешняки), «Пролетарий» (Мытищи), «Коопжилстройтранс Октябрьской ж. д.» (ст. Ховрино), «Красный суконщик» (Щелково), «Воронок» (Щелково), «Красный суконщик» (Пушкино), т-во «Пролетарий» (пос. Тайнинка), «Ивановское» (Подольск), «Стачка» (Воскресенск) [313], «Озеры» (рис. 62), «Лосиноостровская» [314](рис. 63) и др. В 1927 г. на просмотр и корректуру был представлен уже 21 проект [315].

Рис. 62. Рабочий поселок Озеры. Схема планировки. 1929

Рис. 63. Город Лосиноостровская. Схема планировки. 1927

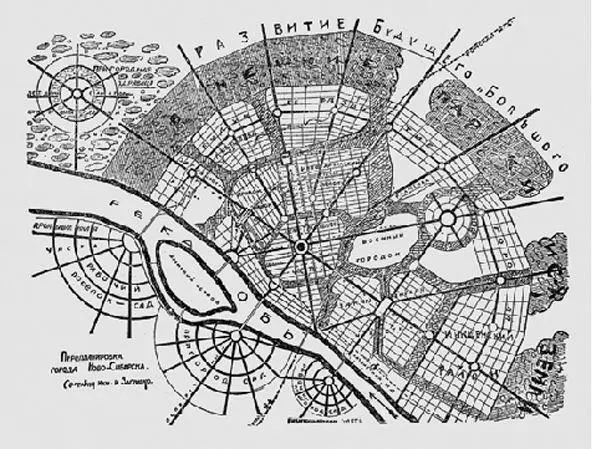

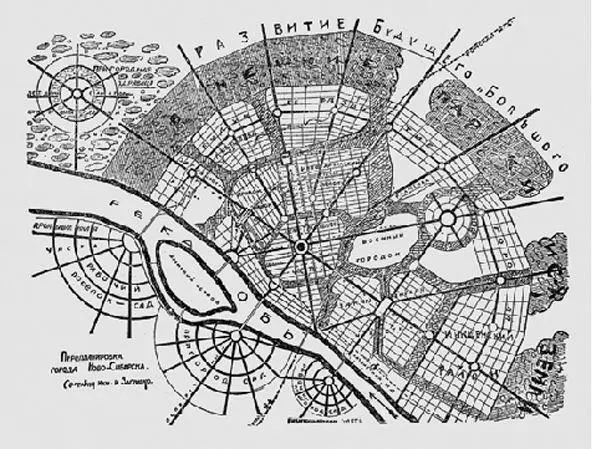

Рис. 64. Большой Новосибирск. Схема перепланировки по принципу города-сада. Арх. И. И. Загривко. 1925

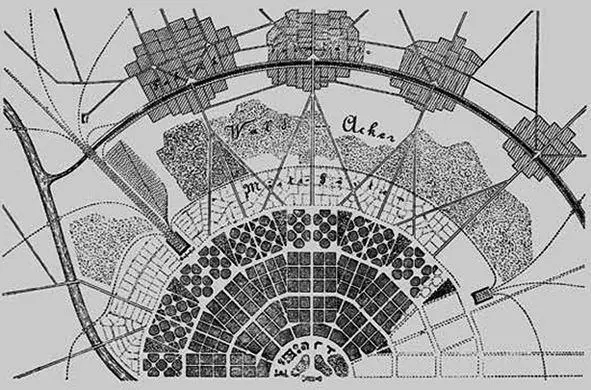

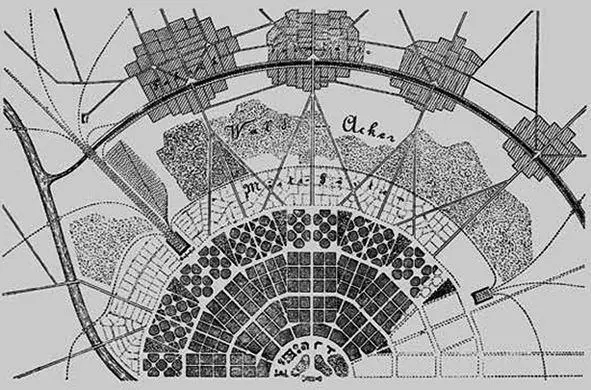

Рис. 65. Схема «Города будущего». Арх. Т. Фритч. 1896

Следует отметить, что в середине 1920-х гг. на принципах города-сада основывались также и проекты перепланировки существовавших городов, в частности проект Большого Новосибирска (арх. И. И. Загривко, 1925 г.) (рис. 64). Он, как и некоторые дореволюционные проекты российских поселений-садов, оказался несвободным от формального копирования структурно-смысловых схем Э. Говарда и, пожалуй, еще в большей степени схем германского архитектора Т. Фритча (рис. 65).

Глава 4. Государственная градостроительная политика в канун первой пятилетки

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу