Причины противодействия инициативам жилищной кооперации со стороны государственных органов, осуществлявших градостроительную политику, понятны. Непонятно другое: почему власть, борясь с жилищной кооперацией, в то же самое время сама – руками своих местных органов – проектировала и строила точно такие же, какие возводила кооперация, поселения-сады с индивидуальными коттеджами. Например, в программе конкурса, объявленного научным бюро отдела градостроительства Петрогубсовкомхоза и проходившего в конце 1920 – середине 1921 г. в Петрограде, по составлению проектов планировки и застройки образцового «поселка-выставки» на территории Выборгского района, помимо указания на то, что основная масса «застройки поселка должна состоять главным образом из коллективных жилищ и домов-блоков», также предписывалось предусмотреть «некоторое количество индивидуальных жилищ, то есть отдельно стоящих особняков» [220].

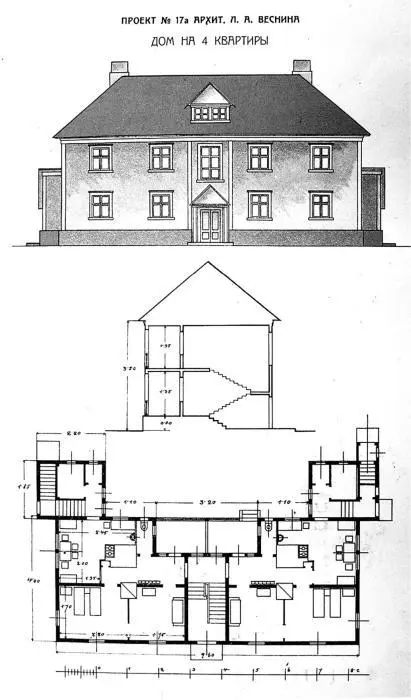

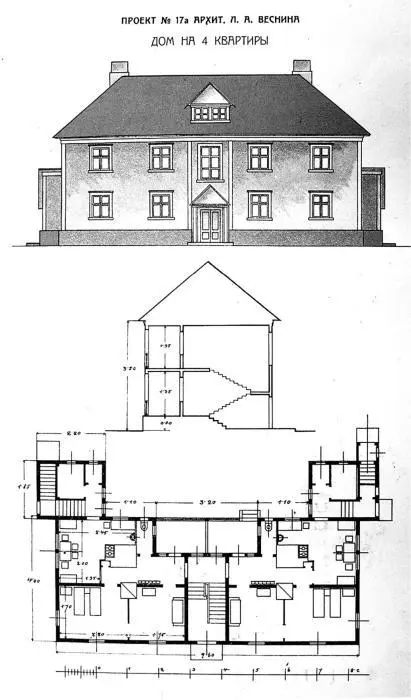

Рис. 57. Дом на 2 квартиры. Арх. Л. А. Веснин

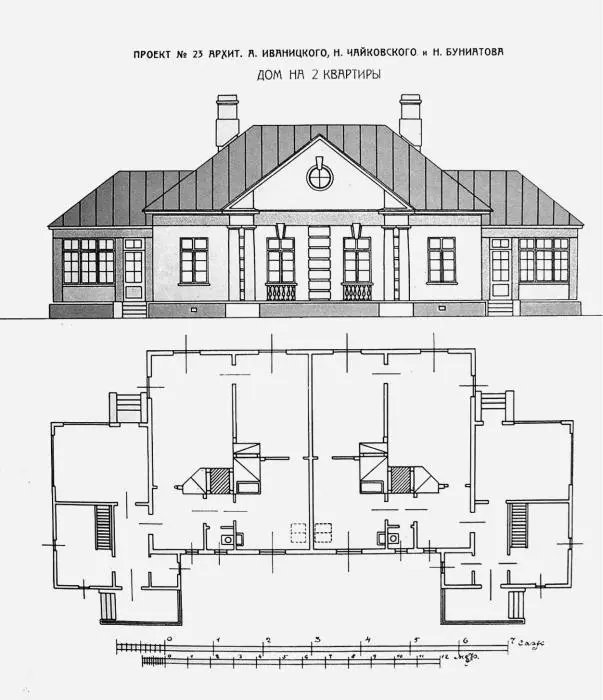

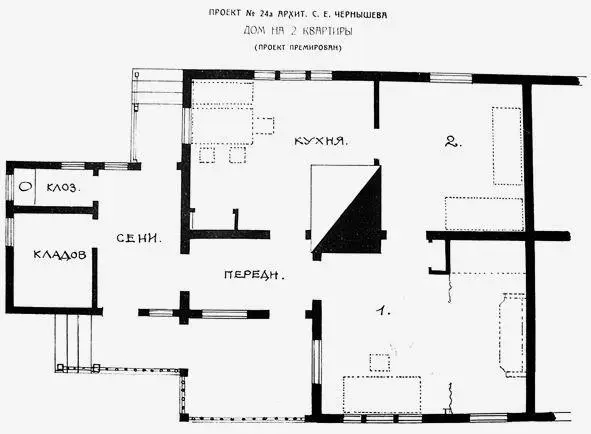

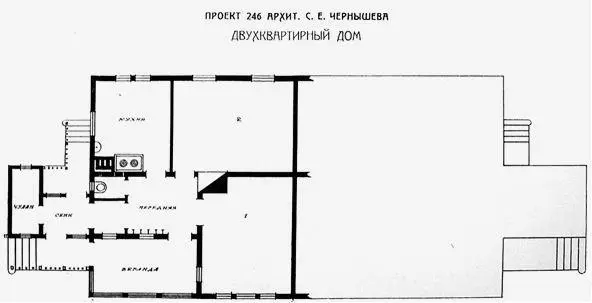

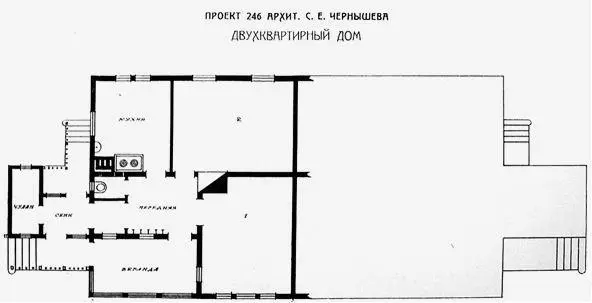

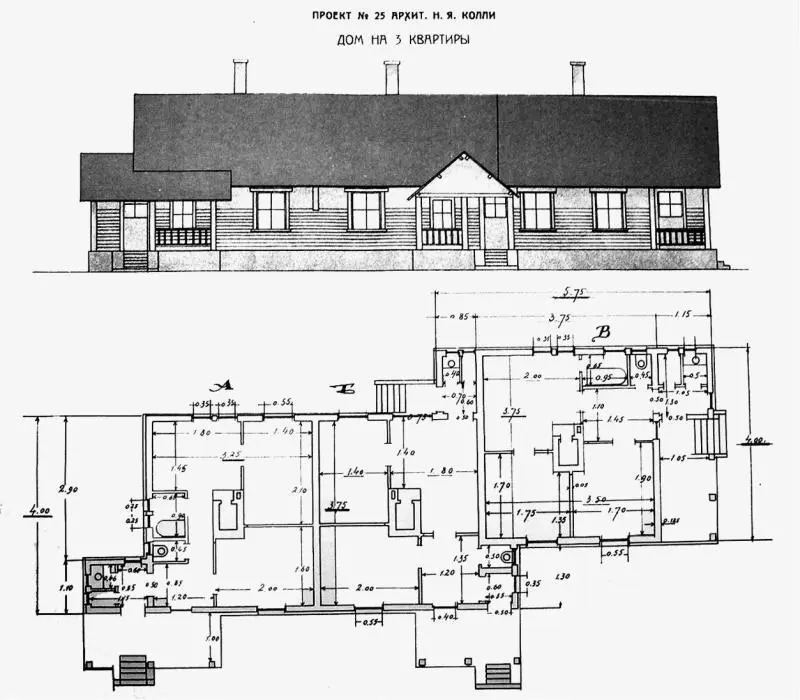

Проектированием индивидуального жилища усадебного типа занимались наркоматы, которые, казалось бы, никак не могли нарушать партийно-правительственные установки и идеологические регулятивы. В этом отношении показательна типология жилых зданий, которая в 1921–1922 гг. была рекомендована Наркоматом труда (НКТ) к возведению в рабочих поселках. Наркомат привлек к работе таких архитекторов, как Л. Веснин, Н. Колли, К. Грейнер, В. Кокорин, А. Иванов, Э. Норверт, С. Чернышев, гражданского инженера А. Иваницкого, санитарных врачей С. Гуревича, Я. Каца, Е. Виленц-Горовиц, и разработал целый альбом проектов, в числе которых, помимо прочих типов домостроений, были представлены различные варианты отдельно стоящих индивидуальных домов на 2–3 квартиры [221](рис. 57–61).

Разгадка причины, по которой государственные органы осуществления градостроительной политики резко критиковали и законодательно ограничивали жилищную кооперацию в возведении ею индивидуального жилья, но в то же время сами широко проектировали и строили индивидуальное частное жилье коттеджного типа, заключается в том, что «частным» подобное жилище было лишь номинально, то есть лишь по названию.

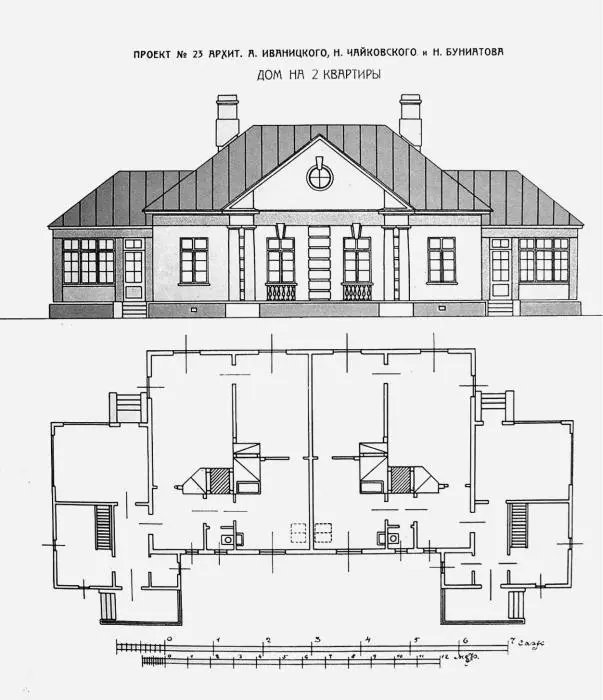

Рис. 58. Дом на 2 квартиры. Арх. А. Иваницкий, Н. Чайковский, Н. Буниатов

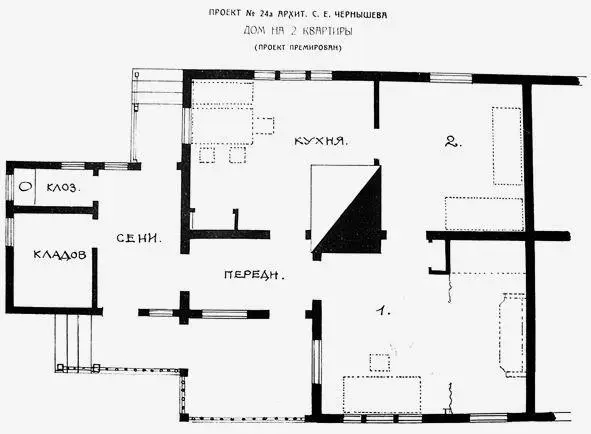

Рис. 59. Дом на 2 квартиры. Арх. С. Е. Чернышев

Рис. 60. Дом на 2 квартиры. Арх. С. Е. Чернышев

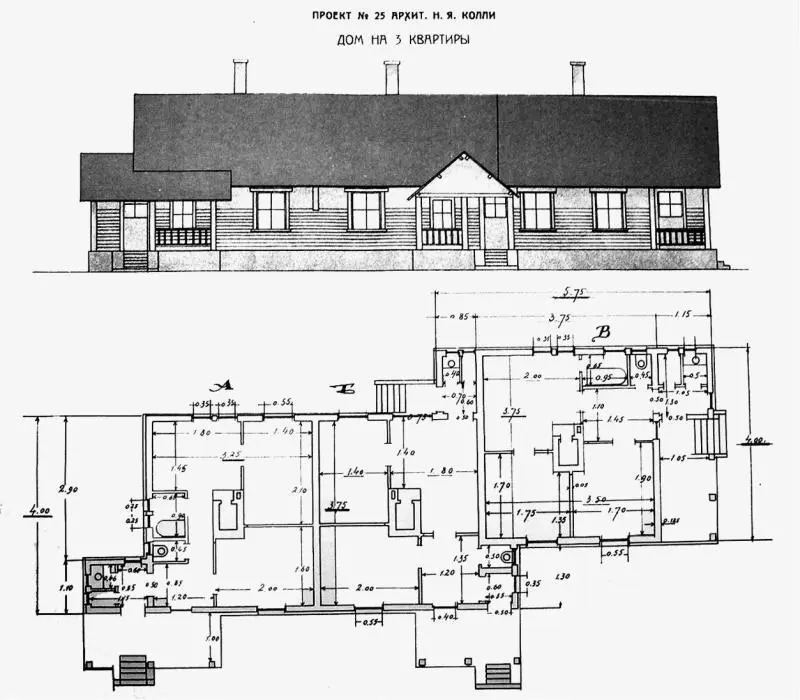

Рис. 61. Дом на 3 квартиры. Арх. Н. Я. Колли

Несмотря на внешнее сходство домостроений, возводимых государственно-ведомственными застройщиками, с одной стороны, и независимой жилищной кооперацией – с другой, они разительным образом отличались друг от друга. Прежде всего правом собственности. Никакой правовой основы личной собственности, личного владения и личного распоряжения жилищем и землей, на которой оно располагалось, за этим наименованием не стояло. Государство, в отличие от жилищной кооперации, возводило жилой фонд, который не переходил в собственность тех, кому потом разрешалось проживать в нем.

Подобное «частное» домовладение не давало вселенному в него лицу права собственности на недвижимость и землю. Гражданин, обитавший в таком жилище, не имел права самовольно распорядиться им (продать, обменять, надстроить и т. д.). Напротив, он в любой момент мог быть выселен из жилища (в случае увольнения с работы или перехода на другую, судебного преследования и т. п.). И подчинялось такое коттеджное жилище тем же обязательствам, что и все прочие типы домовладений (то есть государственное, ведомственное): а) тарифам оплат за коммунальные услуги, назначаемым свыше; б) величине квартирной платы, устанавливаемой коммунальными органами; в) обязательным налоговым платежам; г) принудительным уплотнениям, подселениям дополнительных квартиросъемщиков; д) принудительным выселениям и пр.

Власть, не имея возможности контролировать деятельность жилищной кооперации, на протяжении всех 1920-х гг. предпринимала законодательные шаги по превращению ее в «ведомственную кооперацию» [222], то есть формировала соответствующее законодательство [223]и осуществляла комплекс практических мер к тому, чтобы жилищные кооперативы возникали не как свободное объединение людей, общим для которых было лишь отсутствие собственного жилища, а исключительно как объединения сотрудников одного трудового коллектива, общим для которых была подчиненность администрации фабрики, завода или советского учреждения, при котором создавался жилищно-строительный кооператив. Дирекция учреждения, в котором создавался жилищный кооператив, выступала ключевым соучастником осуществляемого жилищного строительства и получала в свои руки все рычаги управления и полный контроль над распределением жилья. Именовалось такое жилище «частным», однако по сути таковым абсолютно не являлось.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу