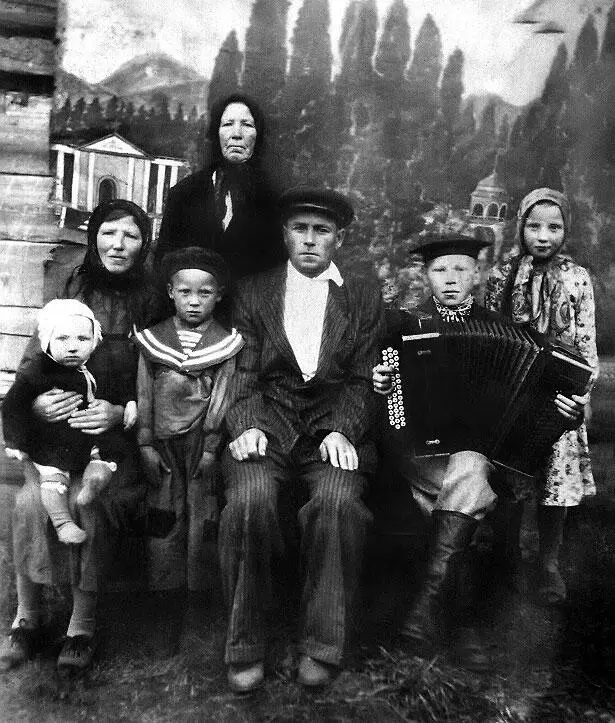

Трёхпоколенная семья в Водлозерах. 30-е годы XX века

Статусное положение молодежи в патриархальной семье, как следует из ранее сказанного, в силу близости по степени кровного родства к главе семьи почти всегда было выше, чем у молодой снохи и даже молодого зятя-примака. Юноши в традиционной крестьянской семье уже исполняли работу взрослых мужчин, девушки были способны работать не хуже, чем снохи. Общественный же их статус был ниже, чем у примаков и снох, поскольку в браке они еще не состояли. При этом юноши чувствовали себя более свободными от родительской опеки, поскольку за девушками в патриархальных семьях надзор был не в пример строже (Там же, с. 94–95, 97; Русские, 1997, с. 459–461). Общественный статус молодежи в деревне во многом был связан с индивидуальной репутацией (Громыко, 1986, с. 109), зарабатываемой личным отношением к труду и примерным поведением в личной, общесемейной и общественной жизни.

Статусное положение детей, рожденных в законном браке, в патриархальной семье признавалось равным, всегда более низким, чем у взрослых и молодежи. Однако постоянно нянчиться с младшими братьями и сестрами, чтобы освободить родительницу для более ответственной и тяжелой работы, полагалось только старшей из дочерей, пока та не входила в пору девичества. Это обстоятельство отнимало у нее немалую часть тех радостей детства, которыми могли пользоваться прочие дети в семье. Внутри семьи отношение к братьям и сестрам, детям, внукам обычно было по-родственному нежным. Самым распространенным было обращение друг к другу по уменьшительным именам, вроде Клашенька, Симочка и т. д. Прохладнее относились к падчерицам и пасынкам, но обращение к ним по обидным уличным кличкам и именам – Клашка или Симка – со стороны собственных детей решительно пресекалось как в доме, так и на улице (НАКНЦ, ф. 1, оп. 1, колл. 133/220). Очень низким был статус детей, рожденных вне брака. Появление на свет незаконнорожденного в глазах семьи и крестьянского общества было позором не только для девушки, но и для всей семьи. В Водлозерье XIX в. внебрачные дети появлялись на свет с частотою чуть более двух раз в год (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 45). Силою общественного убеждения деревенское сообщество склоняло парня вступать в брак с матерью его ребенка. Если парню удавалось уклониться от женитьбы (жениться он не был обязан – Логинов, 1988, с. 65), родители девушки и сама она подвергались насмешкам соседей, а это приводило к напряженным отношениям внутри семьи. Ещё худшими последствиями это обстоятельство оборачивалось для незаконнорожденного ребенка. Когда он подрастал, обидными кличками и насмешками его осыпали не только в своей же семье, но и на деревенской улице. Такому ребенку приходилось терпеть брань, угрозы и даже физическое воздействие. Соседские дети могли закидать его уличной грязью. Данная ситуация в Водлозерье сохранялась как минимум до начала 1950-х гг. Так, одна из наших информанток, родившаяся в 1937 г., часто с горечью вспоминала, что появилась на свет в результате брака матери с приезжим военнослужащим. Брак был зарегистрирован в сельсовете, но не сопровождался сельской свадьбой (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 117). Без свадьбы же, даже при наличии регистрации в сельсовете, брак в первые послевоенные годы в Водлозерье считался недействительным. Родители нашей информантки расстались уже после Великой Отечественной войны потому, что тесть и тёща не дозволяли им спать вдвоем, опасаясь появления новых детей. Мужчина не выдержал и уехал в Ленинград. Мать после этого повторно вступила в брак с вдовцом в своей же деревне. Девочке во вновь образованной семье вплоть до собственного замужества приходилось выносить насмешки младших сестер и братьев, а также отчима, дразнивших ее « яркой » (как бы «рожденной от барана», незаконнорожденной). Брак матери с вдовцом водлозером не регистрировался в сельсовете, но был обставлен тихой свадебкой, а следовательно, признавался легальным и законным в крестьянском обществе.

В традиционной семье незаконнорожденному ребенку, появившемуся на свет от незамужней девушки, частые и незаслуженные укоры без всякого повода приходилось выслушивать даже от родной матери. К ребенку, рожденному вдовою (тоже явно вне брака), крестьянское общество относилось снисходительно, не выделяло его среди прочих, в том числе и рожденных в браке детей женщины (Логинов, 1988, с. 65). Как видим, о статусном равенстве самых младших членов семьи в водлозерской деревне говорить порою тоже не приходилось. Хотя информанты наши не раз отмечали, что приемных детей в крестьянских семьях ничем не выделяли, верится в это с трудом, поскольку за этим следовало утверждение, что родные отец и мать лично их любили больше, чем приемных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)