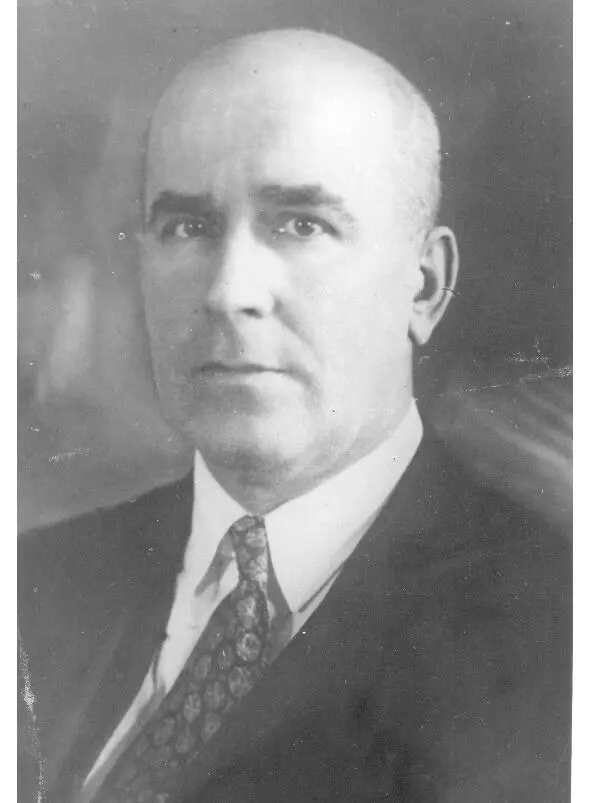

В 1928 г. после преобразования машиноиспытательной станции в институт ВИСХОМ (Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения) В. Н. Болтинский был зачислен стажером тракторного отдела. В 1929 г. защитил дипломный проект, после чего его назначили руководителем группы испытаний тракторов, затем старшим инженером и заместителем заведующего тракторным отделом ВНИИ сельскохозяйственного машиностроения.

В. Н. Болтинский оправдал свое назначение. Под его руководством было осуществлено испытание более 25 моделей иностранных и советских тракторов с целью получения актуальных сведений о технологических свойствах лучших зарубежных машин и выбора наиболее совершенных конструктивных решений для внедрения их в отечественные модели. Эта работа позволила начинающему ученому накопить богатый опыт методиста-исследователя и получить глубокие знания по конструкции тракторов, оценке их достоинств и недостатков. Результаты исследований нашли отражение в публикациях научно-технических журналов, а рекомендации использовались в практической деятельности конструкторских бюро [Кутьков Г. М., Ерохин М. Н., Дидманидзе О. Н., Алипичев А. Ю., 2019, с. 68].

В. Н. Болтинский в группе испытателей тракторной техники в период становления отечественного тракторостроения. 1926 г.

1930-е гг. в СССР стали временем открытия крупнейших тракторных производств. Запуск тракторных заводов в Сталинграде (1931), Харькове (1932), Челябинске (1933) означал новый этап в развитии советского тракторостроения. Отечественные инженеры отказались от копирования иностранной техники и стали разрабатывать собственные машины, отвечавшие почвенно-климатическим условиям страны и организации аграрного производства. В. Н. Болтинский, в свою очередь, бросил все силы на изучение тракторных дизелей. Развитие советского тракторостроения потребовало создания целой отрасли по производству дизельной топливной аппаратуры. Непосредственное участие в ней ученого позволило снизить расход топлива примерно на 30%, уменьшить издержки на его транспортировку и хранение, повысить противопожарные свойства горюче-смазочных материалов.

Работы В. Н. Болтинского, направленные на повышение эффективности и топливной экономичности тракторных двигателей, приобрели широкую известность, а их автор – репутацию непревзойдённого знатока в этой области. Обратим внимание на тот факт, что ученым были разработаны конкретные предложения по развитию тракторных дизелей, рассмотренные и рекомендованные для реализации в 1941 г. Техническим советом Народного комиссариата земледелия (НКЗ) СССР. Одновременно В. Н. Болтинский был назначен председателем комиссии при Техническом совете НКЗ СССР по разработке мероприятий по экономии горючего.

Другим важным направлением в жизни В. Н. Болтинского стала преподавательская деятельность. В 1929 г. в должности ассистента кафедры «Тракторы» он начал преподавать в Московском механико-электротехническом институте имени М. В. Ломоносова. Заведующим кафедрой, созданной в 1922 г., был профессор Евгений Дмитриевич Львов, основоположник теории трактора, автор конструкций первых отечественных тракторов «Коломенец-1», выпускавшихся в 1923 —1929 гг. Коломенским и Брянским машиностроительными заводами [Долгих В. И., 2015, с. 34—37].

Е. Д. Львов – основоположник науки «Теория трактора»

В 1930 г. серьезные преобразования затронули систему советского высшего образования. В этом году на базе факультета механизации и электрификации Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и факультета электрификации Московского механико-электротехнического института имени М. В. Ломоносова был сформирован Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ) [Выдающиеся ученые МИМЭСХ, 2010, с. 3]. Кафедра «Тракторы» расформированного Ломоносовского института была передана МИМЭСХ. Профессором кафедры «Тракторы и автомобили» МИМЭСХ стал Евгений Дмитриевич Львов – известный ученый, основоположник науки «Теория трактора» и один из участников создания первого отечественного трактора «Коломенец».

В составе МИМЭСХ в 1930 г. была организована Кафедра «Тракторы и автомобили». Жизнь и деятельность кафедры началась с формирования коллектива, разработки концепции новой дисциплины, создания научного и методического потенциала, а также других мероприятий, составляющих существо становления и развития нового организма.

Читать дальше