Казалось бы, Сигизмунд и Альбрехт Прусский могли торжествовать: вот она, победа — «инкорпорация» пусть и не полностью, но практически состоялась. Однако в этой большой бочке меда была и ложка дегтя, причем весьма и весьма немалая. Кеттлеру удалось выговорить себе ощутимые привилегии и существенную внутреннюю автономию. Сигизмунд же, формально став «господарем» над Ливонией, получил то, от чего Кеттлер хотел избавиться, — необходимость защищать свои новые владения от русских. Впрочем, еще раз подчеркнем, что Иван Грозный в это время вовсе не был намерен и дальше расширять свои владения в Ливонии силой оружия, удовольствовавшись Дерптом и Нарвой.

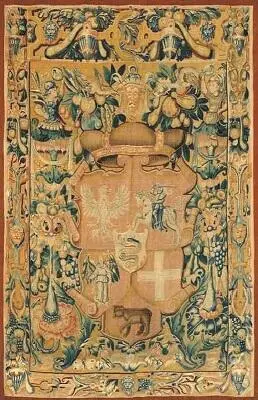

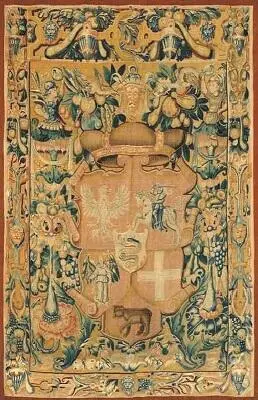

Гобелен с гербом Сигизмунда II Августа — великого князя литовского и короля польского. 1544 год

Теперь уже не приходилось рассчитывать на то, что получится избежать крупномасштабных боевых действий после истечения срока перемирия. Это в равной степени понимали и в Вильно, и в Москве. В начале 1562 года в Москву от Сигизмунда приехал посланец с королевской грамотой и « обидными списками ». В грамоте сказано было, что в произошедшем кровопролитии виновен Иван и что если он хочет его прекратить, то пускай до истечения срока перемирия выведет свои войска из Ливонии. Также король предлагал московскому государю не торопиться с разрывом отношений и продлить перемирие до июля или даже августа 1562 года — пока не будет достигнута договоренность о встрече « великих послов ». А после августа, глядишь, сентябрь, а за ним октябрь, а там распутица, холода — о какой войне вести речь?

Дьяк Иван Висковатый, который вел переговоры от царского имени, в ответ заявил, что ему, как человеку молодому, таких слов до государя и донести « не уметь ». И вообще, « ныне меж государей учинилось дело великое », ибо «король вступился в государеву землю данную, в Ливонскую землю, да и иные многие неправды король перед государем показал». Кстати говоря, королевскому посланцу были продемонстрированы грамоты Сигизмунда крымскому хану Девлет-Гирею и ханские грамоты королю, перехваченные воеводой Д. Адашевым, в которых речь шла о совместных действиях крымских татар и литвинов против русских. В общем, по всему выходило, что время переговоров вышло — настало время политики иными средствами.

25 марта 1562 года грозовая туча, давно уже собиравшаяся на русско-литовском порубежье, наконец разразилась громом и молниями. Иван Грозный, « додержав перемирие по перемирным грамотам до Благовещевениева дня, и за королево неисправленье послал в Литовскую землю рать свою ». « Лехкая » рать, основу которой составили служилые татары, мордва да смоленские дети боярские, перед Пасхой (« на святой неделе », Пасха в 1562 году пришлась на 29 марта по старому стилю) « безвестно » (удивительно: о том, что война неизбежна, было ясно задолго до истечения срока перемирия, но по ту сторону границы никаких военных приготовлений сделано не было) пришла на Оршу, Дубровну и Мстиславль, пожгла посады и слободы и взяла большой полон, с которым благополучно вернулась домой. Тогда же другая рать во главе с путивльским наместником князем Г. Мещерским «повоевала» окрестности Могилева, Чичерска (Чечерска) и Пропойска (Славгорода).

Литовский всадник. Гравюра А. де Брюина

В мае очередная « лехкая » рать под началом князя А. Курбского, выступив из Великих Лук, разорила окрестности Витебска, сожгла витебский посад, « острог взяла (…) и наряд в остроге поимала ». На обратном пути от действий войск Курбского пострадали Сураж и его округа. В августе князь П. Серебряный со товарищи ходил войной из Дорогобужа на Мстиславль и повторно разорил его округу и сжег « верхний посад ». Гарнизон Мстиславля попытался было сделать вылазку, но был разбит и поспешил укрыться обратно в городе, а князь Серебряный прислал в Москву полсотни взятых в той битве « языков ». Тогда же другая рать под началом князя В. Глинского совершила рейд до Дриссы.

Всего за кампанию 1562 года русские полки опустошили окрестности Мстиславля, Орши, Витебска, Кричева, Гомеля, Дубровны, Полоцка, Озерищ, Друи и Дриссы (Верхнедвинска), пожгли посады и остроги, взяли немалый полон и прочие богатые трофеи. Литвины не остались в долгу и совершили рейды на Опочку и Себеж, а осенью опустошили псковские пограничные волости Муравейно, Коровий Бор и Овсища, застав тамошних жителей врасплох и взяв хороший полон. Разорению подверглись и окрестности Стародуба, где действовал остерский державца Филон Кмита (он станет одним из главных действующих лиц с « той » стороны в этой войне) со своими людьми.

Читать дальше

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)