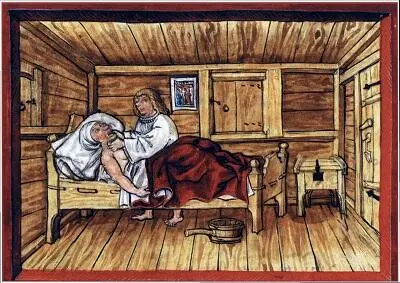

312 Дибольд Шиллинг. Люцернская хроника, 1513 г. Luzern. Korporation Luzern. Ms. S 23 fol. P. 436.

В 1503 г. в коммуне Эттисвиль (в кантоне Люцерн) ландскнехт Ганс Шписс задушил жену. Над кроватью в полупустой комнате висит лист (раскрашенная гравюра?) с изображением Распятия с Иоанном Богословом и Девой Марией, стоящими по обе стороны от креста.

Их сакральное измерение отступало на второй план. Чем плотнее христианская символика вплеталась в повседневную жизнь города, тем чаще она обыгрывалась, пародировалась или использовалась в не самых почтенных целях. В XVI в. французский священник, поэт и памфлетист Артюс Дезире в стихах сетовал на то, что таверны и дома разврата носят имена святых: там, где правит бал дьявол, на вывесках малюют Бога и его избранников. В одном кабаке на вывеске нарисована Троица, в другом — св. Иоанн, в третьем — св. Мавр… [369] Larwood, Hotten 1908. P. 280. См.: Arthus Désiré. Loyauté consciencieuse des Taverniers. Paris, 1550.

А во времена Людовика XIV писатель Эдме Бурсо в письме к полицейскому комиссару Бизотону возмущался, что над постоялым двором на улице Юшетт, где живет много жуликов и развратников, висит изображение Благовещения. А в переулке между улицей Сент-Оноре и улицей Ришелье над небольшим кабачком, где можно недорого ( à juste prix ) перекусить, изобразили Христа, арестованного в Гефсиманском саду, и подписали « au juste pris » («у только что схваченного»). Сакральный сюжет превратился в каламбур-рекламу [370] Larwood, Hotten 1908. P. 279.

. Религиозные образы, конечно, встречались не только на улицах, но и в домах.

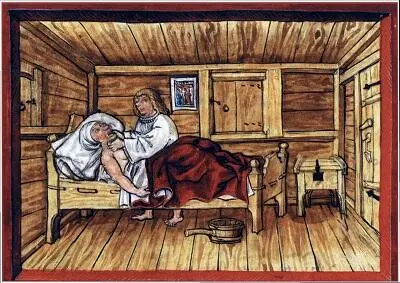

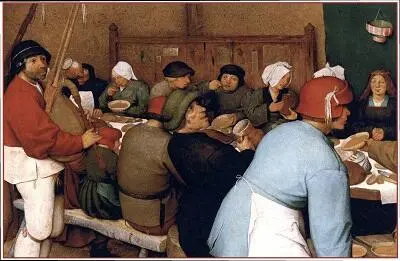

313 Питер Балтенс. Деревенский праздник, ок. 1570 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № SKA-2554.

Вдоль стены таверны подвешен шест, а на нем или под ним закреплено несколько религиозных гравюр: Христос, падающий под тяжестью креста, Распятие, некий папа римский в высокой тиаре. Один из крестьян, разбирая текст (с молитвой? обещанием индульгенций?), водит по нему пальцем.

Французский историк Даниэль Александр-Бидон проследила за тем, как к XVI в. они — очень медленно — стали появляться даже в самых скромных жилищах [371] Alexandre-Bidon 1998.

. Конечно, главным пространством, где человек лицом к лицу встречался с высшими силами, всегда была церковь. Однако уже с XIII–XIV вв. на стенах замков и их часовен, даже в самых отдаленных, бедных и отсталых уголках Европы, встречаются росписи или гобелены с какими-то христианскими сюжетами. В домах знатных господ и состоятельных горожан бывали домашние алтари, небольшие витражные окна с фигурами святых, распятия, несколько книг с миниатюрами или пергаменные листы, прикрепленные к стенам. В жилищах попроще, у ремесленников и тем более у крестьян, собственных религиозных образов долго не водилось, либо их набор ограничивался крайним минимумом: кто-то мог купить небольшую фигурку святого, а у кого-то на изразцах, украшавших печь, изображались сцены из Ветхого и Нового заветов. Собственные святые стали массово доступны в XV в., когда в Европе распространилась гравюра на дереве.

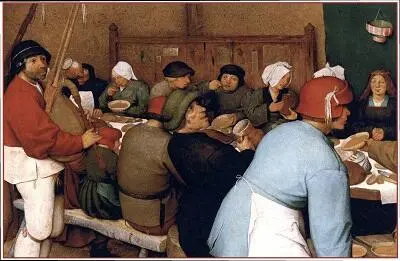

314 Питер Брейгель Старший. Крестьянская свадьба, 1567 г. Wien. Kunsthistorisches Museum. № GG 1027.

На спинке скамьи, на которой сидят гости, приклеены гравюры с религиозными сюжетами. Среди них можно разглядеть Деву Марию с Младенцем и святого папу в высокой тиаре.

Эта технология позволяла быстро и дешево тиражировать изображения и короткие тексты [372] См.: Parshall, Schoch 2005.

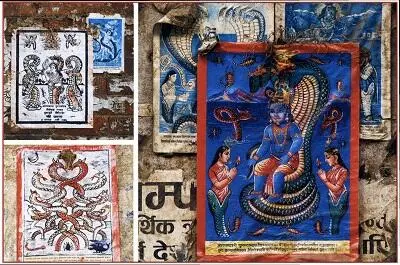

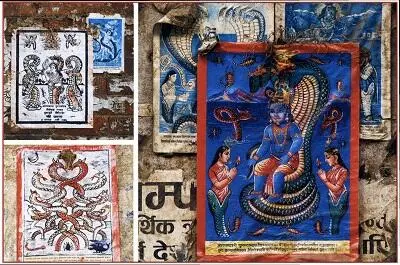

. В XVI в. гравированные листы можно было встретить уже и в домах фламандских крестьян, как это видно по картинам Питера Брейгеля Старшего и его последователей [312–314]. Сегодня, чтобы почувствовать насколько в XV–XVI вв. христианские изображения были вездесущи и как плотно они были встроены в повседневность, стоит перенестись в совершенно другую цивилизацию. Например, прогуляться по улицам Катманду — столицы Непала, где индуисты живут бок о бок с буддистами. Помимо больших и малых храмов с их статуями, которые в старых кварталах города встречаются на каждом шагу, на домах (чаще всего над входом) висят бесчисленные картинки-амулеты [315].

315 Катманду, 2018 г.

История уличных святых далеко не всегда была благостна. Почтение к своим небесным патронам или просто привычка к тому, что на любой улице взгляд сталкивается с каким-то христианским символом, в ней часто соседствовали с панибратством, а порой и с намеренным поруганием. В средневековых хрониках, «примерах», которыми клирики оснащали свои проповеди, и в следственных делах нетрудно найти упоминания о том, как кто-то из горожан в порыве гнева или в подпитии осквернил какую-то статую или фреску. Причем речь шла не об идейных иконоборцах из еретиков, не об иноверцах — иудеях и мусульманах, которые приравнивали католический культ образов к идолопоклонству, и не о политических противниках, которые через поругание образов мстили городу или знатному роду, которые их почитали, а о простых католиках, часто из местных жителей [373] О поругании католиками образов чужих, «вражеских» святых и Мадонн см.: Маршал 2002.

. Их повседневное святотатство часто свидетельствовало не о сомнениях в вере или религиозном скепсисе, а о досаде на высшие силы, которые их оставили [374] См.: Майзульс 2017 а.

. В 1501 г. во Флоренции был повешен некий Антонио Ринальдески [375] Коннелл, Констебл 2010; Holmes 2013. Р. 99–102.

. Проигравшись в кости в таверне под названием «Иль Фико», он на улице стал хулить Деву Марию. И пошел в сторону церкви Санта-Мария-дельи-Альбериги. Там снаружи у боковых врат находилась часовенка, а в ней небольшая фреска, изображавшая Благовещение. Он поднял с земли кусок навоза, бросил в лицо Богоматери и отправился дальше. Азартные игры, с их бурными эмоциями, активными возлияниями, всплесками насилия, алчностью и (тщетной) надеждой на случай, — настоящий театр богохульных речей и жестов. Поскольку, кидая кости, игрок возлагал свой успех на Бога/фортуну или на своего святого патрона, то, проигравшись, он легко обрушивался с проклятиями на высшие силы — ведь они его подвели [376] Коннелл, Констебл 2010. С. 64–69; Crouzet-Pavan 1984. Р. 931–932; Purdie 2000. Р. 169, 171, 176.

. Однако, как было сказано в одном из свидетельств о его преступлении, немного навоза «чудесным образом… прилипло к диадеме над затылком изображения наподобие сухой розетки». Так что святотатство не осталось не замеченным. Когда власти установили, кто посмел обесчестить Деву Марию, за Ринальдески пришли, он попытался себя заколоть, но не сумел этого сделать. В итоге его схватили, судили и казнили. К безвестной до того фреске стали нести свечи и вотивные изображения. Как это часто случалось и в Средние века, и позже, в эпоху Религиозных войн между протестантами и католиками, поруганное изображение постепенно превратилось в объект народного почитания, ^французский историк Оливье Кристен, описывая противостояние между католиками и протестантами в XVI в., назвал этот механизм «сакральной перезарядкой» ( recharghe sacrale ) [377] Christin 1991. P. 177–190.

. Благодаря статусу жертвы изувеченные образы превращались в символ, способный сплотить католическое сообщество в противостоянии еретикам или иноверцам. Но то же самое могло происходить даже в тех случаях, когда кто-то совершал святотатство без всяких идеологических побуждений — в расстройстве чувств или под действием алкоголя. Например, в 1418 г. в Париже пьяный швейцарский гвардеец набросился с ножом на статую Богоматери ( Notre-Dame-de la Carole ), которая стояла на углу улицы Урс и улицы Саль-о-Комт. Дева Мария, по преданию, тотчас закровоточила, а преступник был схвачен и сожжен. В качестве искупления святотатства местное братство с тех пор каждый год проводило процессию к месту преступления, и ее участники несли огромную куклу швейцарца. Как свидетельствовал в 1780-х гг. известный бытописатель парижской жизни Луи-Себастьян Мерсье, фигура преступника должна была кланяться всем изображениям Девы Марии, какие встречались по пути. В конце концов чучело, как некогда самого гвардейца, предавали огню на радость собравшимся [378] Clay 2003. R 6–7, Fig. 2; Selbach 2010. P. 162, 165, III. 3,4.

. Атаки, совершавшиеся пьяницами или игроками, напоминают эмоциональные всплески, за которыми — по крайней мере, насколько мы можем судить — обычно не стояло осознанной фронды по отношению к культу образов и католическому учению. Тем не менее некоторых (видимо, немногих) из таких преступников ждала смерть — кого-то казнили по приговору суда, кого-то линчевала толпа. А реакция церковных властей и прихожан на повседневное святотатство иногда следовала тому же сценарию, какой активизировался в случае реальных или вымышленных атак со стороны иноверцев, а в XVI в. — протестантов-иконоборцев. Образы, ставшие жертвами намеренного поругания, а порой и поврежденные случайно, часто превращались в объект почитания. И вокруг них не без помощи местного духовенства выстраивался новый культ [379] См.: Майзульс 2017 в.

. Нo существует и обратный — более масштабный — процесс. Его можно назвать «разрядкой» сакрального. В отличие от зрелищной десакрализации (когда иконоборец-кальвинист или позже антиклерикал уничтожает католического «идола», чтобы продемонстрировать его пустоту), разрядка может происходить постепенно и не обязательно сопряжена с насилием. Одно из ее последствий — медленное забвение, саморазрушение или демонтаж христианских изображений, которых некогда было так много на городских улицах; другое — их переосмысление как произведений искусства и превращение в экспонаты музея. В XIX–XX столетиях в пространстве европейских городов утверждается новая форма сакрального — образы, прославляющие нацию, государство и лично властителя — монарха или вождя.

Читать дальше