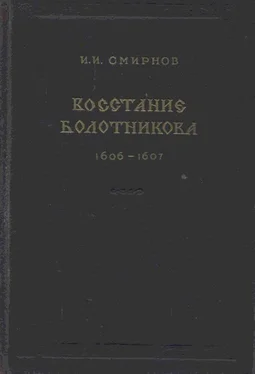

К числу заслуг Платонова как историка восстания Болотникова следует отнести и его анализ программы Болотникова. Используя в качестве источника для ознакомления с программой восстания Болотникова грамоты патриарха Гермогена, Платонов видит существо программы восстания Болотникова в том, что «Болотников первый поставил целью народного движения не только политический, но и общественный переворот»; что участники восстания Болотникова желали «не только смены царя, но и коренного общественного переворота, именно истребления руководящих политическою и экономическою жизнью государства общественных слоев» [37].

Сопоставляя характеристику программы восстания Болотникова, даваемую Платоновым, с заявлением Ключевского о том, что «низшие классы» «добивались в смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений» [38], — необходимо признать, что и в вопросе о программе Платонов более глубоко и последовательно проводит мысль о социальном характере восстания Болотникова.

Наконец, анализ с позиций «классовой» схемы Ключевского основных этапов восстания Болотникова позволил Платонову показать классовый характер борьбы между Болотниковым и Василием Шуйским и — что особенно существенно — связать борьбу внутри лагеря восставших с позициями и интересами определенных классовых групп и группировок.

Необходимо признать большую ценность исследования Платонова. Но вместе с тем следует подчеркнуть, что и Платонов не разрешает проблемы восстания Болотникова. Выступая с позиций прогрессивной теории Ключевского о классовой природе «Смуты» и восстания Болотникова, Платонов, однако, далек от признания закономерного характера и определяющего значения классовой борьбы в ходе исторического развития. Поэтому, хотя Платонов и ищет корней восстания Болотникова в отношениях между землевладельцами и крестьянами, у него отсутствует момент необходимости и неизбежности такой формы разрешения классовых противоречий между крестьянством и феодалами, какой явилось восстание Болотникова.

Именами Татищева, Щербатова, Карамзина, Соловьева, Костомарова, Ключевского и Платонова исчерпывается список тех представителей дворянско-буржуазной исторической науки, которые с большим или меньшим правом могут быть названы историками восстания Болотникова.

Вряд ли можно признать особенно плодотворными итоги изучения восстания Болотникова в дворянско-буржуазной историографии. Для большинства писавших о Болотникове остались непонятными ни природа восстания, ни его историческое значение. Лишь Ключевский и вслед за ним Платонов приблизились к раскрытию крестьянской природы и антикрепостнической сущности восстания Болотникова. Но и для них восстание Болотникова продолжает оставаться одним из моментов «Смуты», и только.

В общих воззрениях дворянско-буржуазных историков на восстание Болотникова следует искать и ответа на вопрос о причинах неразработанности конкретной истории восстания Болотникова. История крестьянского восстания против феодального гнета не могла рассчитывать на усиленное внимание к себе со стороны представителей дворянско-буржуазной исторической науки. Этим можно объяснить и то, что, как сказано, специальные исследования о восстании Болотникова отсутствуют вовсе, и то, что с выходом в свет в 1899 г. «Очерков по истории Смуты» Платонова, по существу, прекращается изучение восстания Болотникова дворянско-буржуазными историками.

В историографии восстания Болотникова необходимо особо выделить работы М. Н. Покровского и Н. А. Рожкова.

И Покровский и Рожков субъективно противопоставляли себя буржуазным историкам, считали себя марксистами. Однако ни одному из них не удалось преодолеть влияние буржуазной исторической науки и создать действительно марксистскую концепцию истории Русского государства.

Трактовка Покровским восстания Болотникова во втором томе его «Русской истории с древнейших времен» (как и вея эта его работа в целом) должна была, по замыслу автора, означать новое, марксистское освещение вопроса, в противовес старым концепциям дворянско-буржуазных историков. В действительности, однако, Покровский, писавший «Русскую историю с древнейших времен» в период своей наибольшей близости к идеалистической философии Маха — Богданова, не мог дать и не дал марксистского изложения истории России. Исходя из принципиального отрицания возможности объективной исторической науки, Покровский подчинил трактовку событий и явлений русской истории своим политическим симпатиям и настроениям, что придало его изложению глубоко субъективный характер.

Читать дальше

![Николай Смирнов-Сокольский - Нави Волырк [библиографическая повесть об Иване Крылове]](/books/31468/nikolaj-smirnov-thumb.webp)