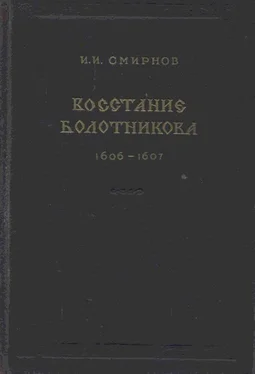

И лишь сталинская формула о том, что в крестьянских восстаниях XVII–XVIII вв. крестьяне «выступали против помещиков, но за «хорошего царя»», дала ключ к пониманию природы той черты восстания Болотникова, которую Щербатов истолковал как «верность народа к роду старобытных своих государей» [14].

Первым историком XIX в., писавшим о Болотникове, является Карамзин.

В ряду историков восстания Болотникова Карамзин занимает совершенно особое и своеобразное место. Значение Карамзина в истории изучения восстания Болотникова определяется тем, что им были выявлены и опубликованы (в «Примечаниях» к «Истории государства Российского») основные и важнейшие источники о восстании Болотникова. Для характеристики того, что сделал Карамзин в смысле расширения круга источников о восстании Болотникова, достаточно сказать, что, в то время как непосредственный предшественник Карамзина, Щербатов, по сути дела использует для изложения событий восстания Болотникова лишь одну «Летопись о многих мятежах» (с некоторыми дополнениями из Маржерета и статейного списка посольства князя Волконского), число источников, использованных Карамзиным для истории восстания Болотникова, приближается к трем десяткам. Карамзин не только ввел в оборот новые источники литературного характера [в том числе и такой, как «Столяров (Карамзинский) Хронограф»]. Он также привлек и актовый материал (в том числе знаменитые грамоты патриарха Гермогена с изложением содержания «листов» Болотникова) и разряды.

Но если фонд источников о Болотникове, которыми располагал Карамзин, не идет ни в какое сравнение с количеством источников, использованных историками XVIII в., то совершенно иная картина получается при сравнении Карамзина с историками второй половины XIX в. — Соловьевым, Костомаровым, Платоновым. Как это ни неожиданно на первый взгляд, но историки второй половины XIX в. оперируют в основном с тем же фондом источников о Болотникове, что и Карамзин. Если не считать актового материала (использованного Платоновым), то существенно новым в плане источниковедческом в работах историков второй половины XIX в. является использование лишь двух важнейших источников, не известных Карамзину: «Иного Сказания» [15]и «Записок» Исаака Массы.

Таким образом, как археограф Карамзин сделал очень много для изучения истории восстания Болотникова. Но обогащением количества источников о Болотникове и исчерпывается то новое, что внес Карамзин в историографию восстания Болотникова. В изучении самого существа восстания, в трактовке его Карамзин не только не поднялся над уровнем историков XVIII в., но даже сделал несомненный шаг назад по сравнению со Щербатовым.

Если Щербатов видит свою задачу в том, чтобы найти «коренные причины» «буйства народного» — и этим если не решает, то хотя бы ставит вопрос об анализе восстания Болотникова как закономерного явления, — то для Карамзина такая постановка вопроса заранее исключается. Для него восстание Болотникова — это лишь «бунт Шаховского» [16], «дело равно ужасное и нелепое» [17], результат «легковерия или бесстыдства», «ослепления» или «разврата» в обществе — «от черни до вельможного сана» [18]— и только. Поэтому и Болотников, в глазах Карамзина, — лишь орудие в руках князя Шаховского. В изложении Карамзина Болотников — это не вождь восставших крестьян и холопов, а человек, который «сделался главным орудием мятежа» вследствие того, что, «имея ум сметливый, некоторые знания воинские и дерзость», он сумел воспламенить «других» «любопытными рассказами о Самозванце» [19].

Следующий этап в истории изучения восстания Болотникова связан с именами Соловьева и Костомарова.

При всем значении Соловьева в развитии русской исторической науки — в плане общих теорий русского исторического процесса, — в вопросе о массовых народных движениях Соловьев занимает глубоко реакционную позицию. В обзоре литературы о восстании Болотникова нет необходимости подвергать подробному анализу общую концепцию «Смутного времени» у Соловьева, которое рассматривается им как «борьба между общественным и противообщественным элементом, борьба земских людей-собственников, которым было выгодно поддерживать спокойствие, наряд государственный для своих мирных занятий, — с так называемыми казаками, людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить на счет общества, жить чужими трудами» [20].

Читать дальше

![Николай Смирнов-Сокольский - Нави Волырк [библиографическая повесть об Иване Крылове]](/books/31468/nikolaj-smirnov-thumb.webp)