Впрочем, более существенным представляется другой вывод из истории о последнем в Средние века посещении папой Константинополя. Римский камелавкий, действительно, похоже, связан с «камелавкием» первосвященника Аарона и выражает статус если и не обязательно именно патриарха, то, во всяком случае, куда более высокий, чем обычного епископа. Подчеркнем еще раз: нет оснований полагать, будто камелавкий папы Константина выявил какие бы то ни было претензии на участие в осуществлении императорских полномочий, на превращение римского епископа в «папу-императора». В качестве партнера-соперника, с которым папе приходится вести символическую борьбу, здесь выступает (конечно, только между строк) патриарх Константинопольский, а вовсе не «благочестивый» василевс Юстиниан II. Римские епископы уже могут позволить себе оказывать неповиновение императорам, но пока еще нет признаков того, чтобы они готовились присвоить какие-либо символы императорской власти.

Иллюстрации

1. Арнольфо ди Камбио. Статуя папы Бонифация VIII. Ок. 1298 г. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Bonifa tius_VIII_Grabstatue.JPG.

2. Прориси монет папы Сергия III (904–911). Источник: Promis D. Monete dei Romani Pontefici avanti il Mille. Torino, 1858. Tav. VII. Nr. 1–2.

3. Прорись монеты папы Бенедикта VII (974–983). Источник: Promis D. Monete dei Romani Pontefici avanti il Mille. Torino, 1858. Tav. IX. Nr. 12.

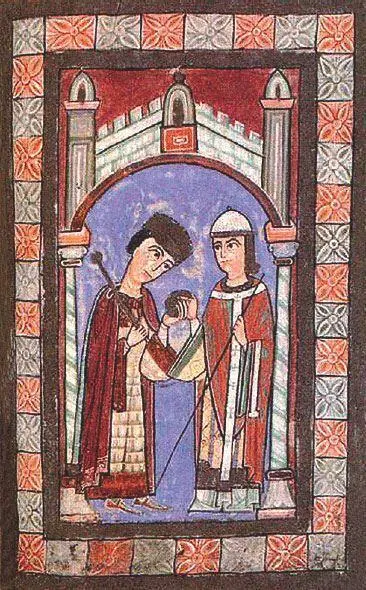

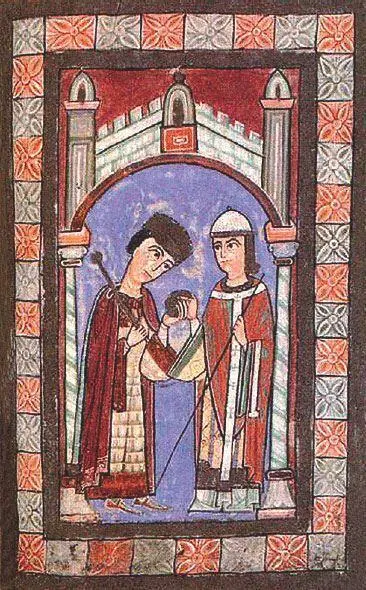

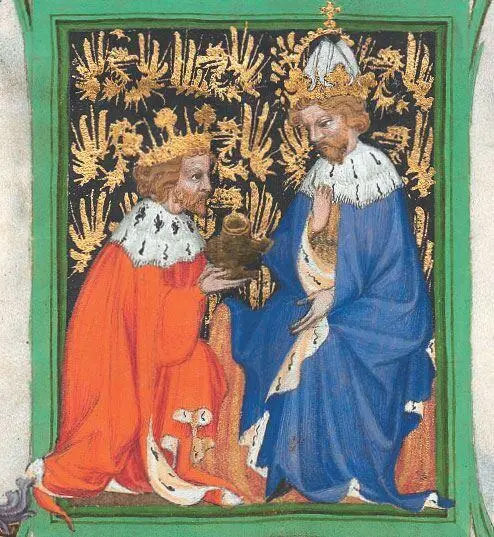

4. Император Генрих V и папа Пасхалий II. Миниатюра. Ок. 1100 г. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Paschalis.jpg.

5. Кирилл Александрийский. Фреска. Монастырь Хора. Стамбул. Ок. 1320 г. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Saint_Cyril_of_Alexandria_at_Chora.jpg?uselang=de.

6. Солид с изображением Юстиниана II и Тиверия. 709–711 гг. Источник : Coin Archives. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Monete_d%27oro_di_giustiniano_II_е_tiberio_IV,_705-711,_02,_5.jpg?uselang=ru.

7. Император перед Христом. Мозаика в нартексе храма св. Софии Константинопольской. 886–912 (?) гг. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Hagia_Sophia_Imperial_Gate_mosaic_2.jpg.

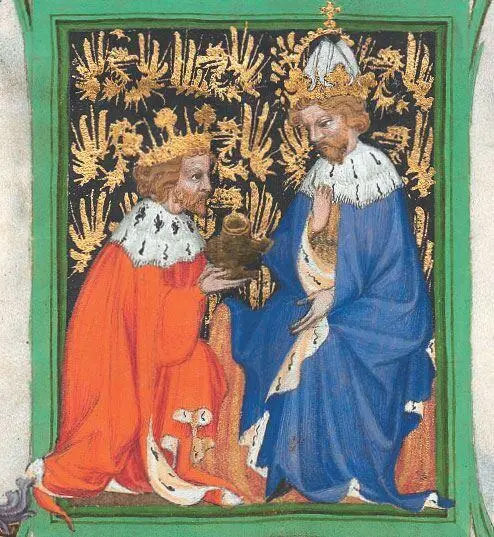

8. Король Чешский выполняет службу виночерпия перед императором. Иллюстрация к Золотой булле 1356 г. (рукопись короля Вацлава IV). Миниатюра. Ок. 1400 г. Источник : Österreichische Nationalbibliothek. URL: https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_3356370&order=1&view=SINGLE.

9. Храм Сергия и Вакха в Константинополе (ныне — мечеть Малая Айя-София). VI в. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Little_Hagia_Sophia.JPG.

10. Золотые ворота Константинополя. V в. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Theodosian_Golden_Gate.jpg.

11. Пролеты Золотых ворот Константинополя, заложенные в XIII–XV вв. Вид с внутренней стороны. Источник : Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Turkey,_Istanbul,_The_Golden_Gate_(3945593229). jpg.

Владимир Петрухин

Хазарское начало русской истории

doi:10.17323/978-5-7598-2311-7_36-71

Саркел и Бертинские анналы

Первое упоминание имени «русь» содержится в Бертинских анналах, памятнике каролингской анналистики, начало составления которого относится к правлению франкского императора Людовика I Благочестивого (814–840). Под 839 г. говорится о посольстве византийского императора Феофила к Людовику в его столицу Ингельхайм на Рейне: в составе этого посольства присутствовали люди Рос (Rhos), которые прибыли в Константинополь «ради дружбы», но не могли вернуться в свою землю прежним путем, ибо этот путь преграждали свирепые варвары. Феофил просил Людовика пропустить дружественных ему «росов» через империю франков, и Людовик должен был расследовать их происхождение. Эти люди, правителем которых был хакан (каган — chacanus), признали, что они — «от племени свеонов» (шведов). Каролинги пытались сдерживать натиск викингов, и Людовик заподозрил в пришельцах не «друзей», а шпионов, которых велел задержать, о чем и сообщил Феофилу [76] См.: Annales Bertiniani / rec. G. Waitz. Hannoverae, 1883. S.a. 839; Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). СПб., 2000. С. 37–46. (Визант. б-ка. Исследования); Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия: в 5 т. Т. IV: Западноевроп. источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. М., 2010. C. 17–21. Подозрительность Людовика, как вскоре выяснилось, имела основания: очередной раз (в 860 г.) «русь» появилась под стенами Царьграда не ради дружбы, а с войском, состоявшим из 200 ладей, как раз тогда, когда император Михаил III был в походе против арабов. Князь Игорь в 941 г. собрал еще больше ладей, когда император Роман I отправил свой флот против арабов — грекам пришлось (по свидетельству Лиутпранда Кремонского, см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. IV. С. 39) срочно ремонтировать списанные корабли.

. Подозрительность Людовика была весьма актуальной, ибо накануне, в 837 г., норманны, согласно тем же анналам [77] Annales Bertiniani. S.a. 837.

, внезапно атаковали Фризию и подошли к Дорестаду, что заставило Людовика отложить поездку в Рим и двинуться на защиту своих владений; согласно Адаму Бременскому и другим анналам, норманны осмелились даже подняться по Рейну, осадив Кёльн и сожгли Гамбург на Эльбе [78] Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви. I, 21 (23) / пер. И. В. Дьяконова // Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славян. хроники. М., 2011. С. 7–150. (MEDIEVALIA: средневековые лит. памятники и источники).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу