7. Мыс Северо-Западной, или Маячный

На карте Харитона Лаптева, которая была основой всех карт вплоть до плавания Норденшельда, Таймыр обращен на север двумя мысами. Кроме Северо-восточного (Челюскин), указан еще «мыс Северо-Западной», которого на нынешних картах нет, а между ними — огромный треугольный залив, которого в природе тоже нет. В него, по Лаптеву, впадает река «Таймура», то есть Нижняя Таймыра. Копия карты приведена в книге [Соколов, 1851].

Принято считать, что Лаптев посетил остров, ныне именуемый Русским, поставил на северном его мысу «маяк» (приметный знак) и поместил мыс на карте как часть материка. (Ныне это мыс Маячный, на нем установлен световой маяк.) Версия естественна и даже красива, но немыслимо столь долго ездить по гладкому (без торосов) морскому льду от острова к острову и не заметить, что материка тут нет.

Вернее, что маршруты вокруг острова Русский частично додуманы (первым нашел несоответствия в описаниях «мыса Северо-Западного» еще Миддендорф). То есть, что Лаптев рисовал здесь не только без съёмки, но отчасти и без объезда, додумывая единую береговую линию по виденным вдали контурам и прошлогодним данным Чекина. Кроме того, тут есть еще одна крупная ошибка на карте Лаптева, и все надо рассмотреть вместе, чтобы понять суть дела.

Несуществующий залив

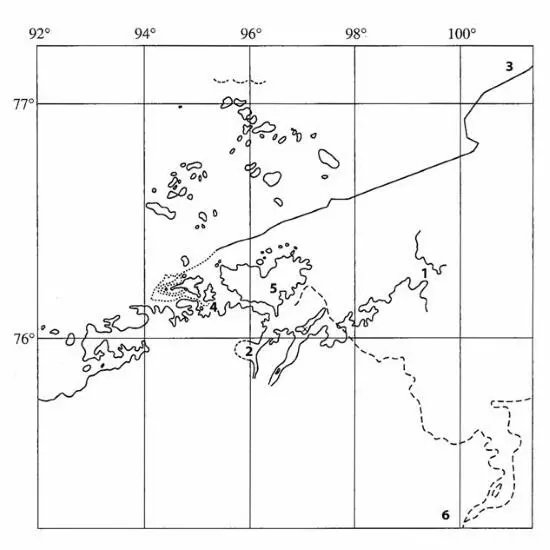

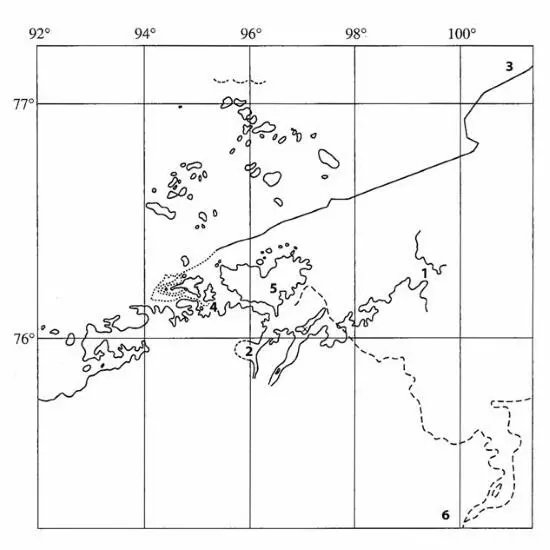

(штриховая линия) с карты X. Лаптева, наложенный на карту острова Таймыр и окрестностей, отснятую в 1900–1901 гг. в ходе РПЭ

1— устье реки Нижней Таймыры по съемке РПЭ; 2— река Коломейцева; 3— курс «Зари» в навигацию 1901 года; 4— место первой зимовки РПЭ; 5— остров Таймыр; 6— устье реки Таймуры по X. Лаптеву

На приведенной здесь (с. 336) карте устье Нижней Таймыры изображено (штриховой линией) весьма точно, однако помещено на целых 40 минут южнее его истинного расположения (обычно ошибки измерений широт в ДКО не превышают 20–30 минут). Значит, съёмка тут была проведена, но без измерения широт (не было ясного неба), и не увязана со смежными участками. Причину неувязки можно полагать у Лаптева и Челюскина общей — запредельную усталость.

Понять и простить эти ошибки можно и нужно, но не следует превозносить их как добротный географический результат, что часто делают. Нужно помнить, что в начале 1901 года из-за этого сдвига широт едва не погибли двое замечательных полярников — лейтенант Николай Коломейцев и казачий урядник

Степан Расторгуев (см. далее Повесть,пункт «Ступайте в никуда»).

8. Сведения о дубель-шлюпке «Якуцк» и ее гибели

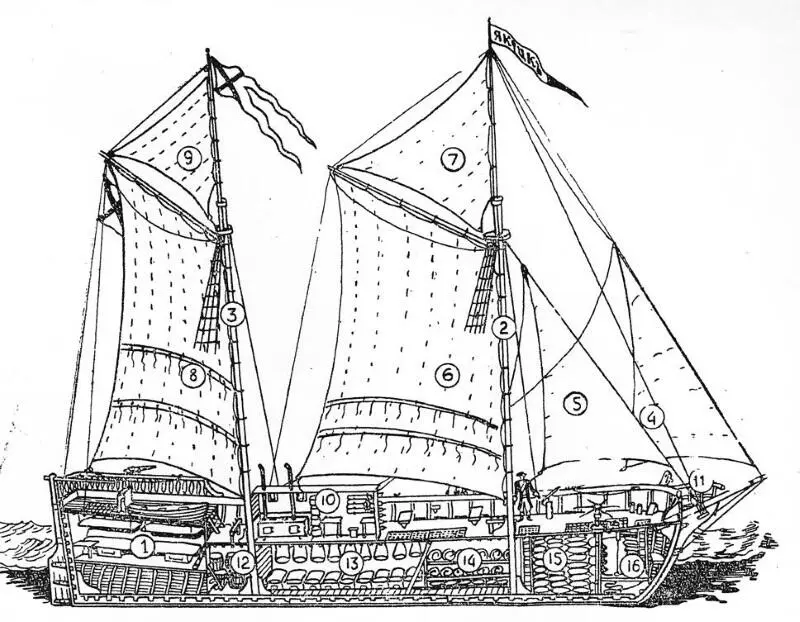

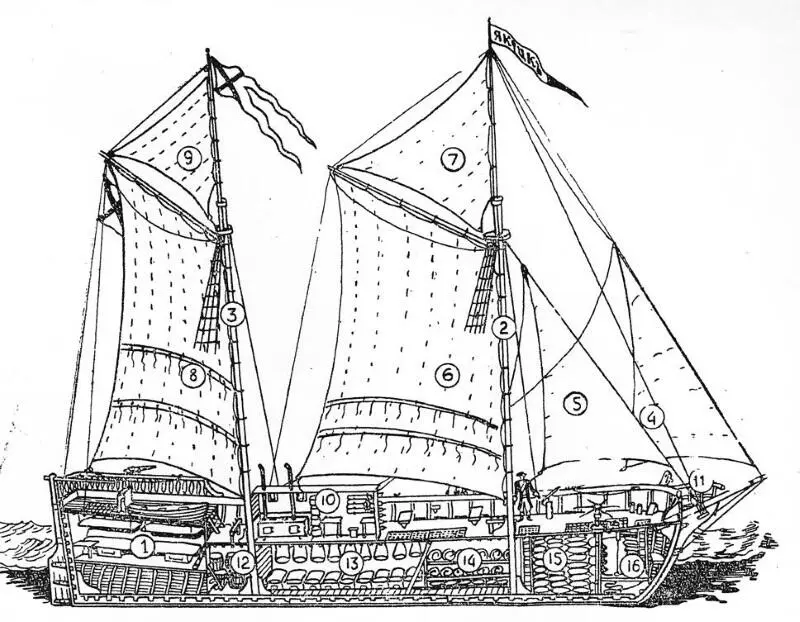

Странным для нас названием дубель-шлюпка именовался небольшой однопалубный корабль, предназначенный для плаванья в лагунах, а потому удобный и среди льдов. Будучи длиной, как два вельбота [383], он к тому же напоминал шлюпку наличием румпеля (а не штурвала), вёсел и, как у вельбота, скругленной кормой, позволявшей выходить из узких тупиков кормой вперед. Длина судна около 21 м, высота от верхней поверхности палубы до основания киля около 2 м и около 6 м ширины. Экипаж около 45 человек. Имел 6 фальконетов (малых пушек) на носу и корме — для устрашения «немирных инородцев». На деле они в ходе ВСЭ применялись лишь для салютов и звуковых сигналов.

Предназначенная для кратких поездок, дубель-шлюпка была малопригодна для автономного плавания и житья команды. Шестивесельную шлюпку приходилось вести на буксире (что неудобно и грозит ее потерей), ибо на судне помещался лишь двухвесельный ялик. Малые размеры судна влекли, при автономном плавании, чрезмерную тесноту: 36 коек в два яруса в низком (1,8 м) и сыром «жилом трюме», площадью около 24 кв. м, без стен и сплошного пола (под настилом всегда вода) [384]. Жилая палуба (сплошной пол) имелась лишь в кормовой надстройке, где рядом расположены каюта командира и кубрик унтер-офицеров. Не было ни отопления и горячей пищи для «нижних чинов», ни рабочих помещений для специалистов, кроме штурмана. Негде было расположить больных и раненых, большинству негде было сушить одежду и обувь. На каторжных работах не могло быть хуже — это надо помнить при оценке поведения матросов и, особенно, солдат, в последовавших драматических событиях: каторга их пугать не могла.

Дубель-шлюпка «Якуцк»[Павлов А., с. 113] 1 — унтер-офицерский кубрик, параллельно с ним каюта командира, над ними ходовой мостик с румпелем, перед ним нактоуз (шкафчик с компасом и лампой), справа от него ялик, а слева у фальшборта — фальконет (легкая пушка) на вертлюге; 2 — фок-мачта (показана с верхушкой вант, идущих от салинга вниз); 3 — грот-мачта (с тем же); 4 — кливер; 5 — стаксель, под ним шпиль (ворот для подъема якоря) и место для склада досок и брёвен; 6 — гафельный фок; 7 — фока-топсель (ставился при малом ветре); 8 — гафельный грот (от клотика через конец гафеля вниз идет ахтер-штаг, рядом кормовой флаг на лине, т. е. тонком тросе); 9 — грота-топсель (видимо, не ставился); 10 — офицерский камбуз с печью и штурманская со шкафом для карт и инструментов (впереди на палубе видны две скамьи гребцов); 11 — отхожее место (здесь ветер почти всегда дул от корпуса); 12 — пороховая камера и винные запасы; 13 — жилой трюм для «нижних чинов»; 14 — пресная вода в бочках; 15 — продовольствие и амуниция; 16 — канаты и паруса. Не показаны топ-штаг (канат между клотиками мачт) и помпы под жилой палубой

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу