Почти никто в то время не заметил LIA, а кто заметил (напр., англ, капитан Джон Перри, недолго служивший при Петре I— см. Прилож.к Очеркам 3 и 4),почти никем не был услышан. Неизвестный автор XVIII века приписал прекращение мореходства между Леной и Колымой появлению там лошадей:

«Около 1680-го году перешло великое множество якутов сверх Яны-реки на Индигирку, а после и на Колыму, и понеже некоторая часть оных также и лошадей и рогатого скота с собою пригнали, то […] служилые люди туда и обратно стали ходить только сухим путем» [Туголуков, с. 31].

Не изменил дела и расцвет теоретической географии в XIX веке: запустение Арктики толковали просто как следствие причин экономических. Так,

«Уже в конце XVI ст. по Мурману проходило до 30 000 русских промышленников. Мурманские рыбные промыслы особенно процветали с середины XVI ст. до середины XVII ст.; введение взимания десятины с промысла и пошлины с иностранных судов повлекло за собою быстрое их падение» (НБЕ, т. 27, с. 526).

Забавно, что наш историк объяснил упадок мореходства «дороговизной» кочей (хотя именно дешевизна их и морского пути вызвала их к жизни):

«Интенсивный хищнический промысел привел к сокращению добычи соболей. Доходы казны резко упали […] строительство новых морских судов, особенно дорогих кочей, стало свертываться и к началу 1680-х гг. было полностью прекращено» [Полевой, 1997, с. 40].

* * *

LIA, как и настоящие (геологически долгие) ледниковые периоды, начался с похолодания северо-востока Канады, которое постепенно распространялось на восток. Это явление как общепланетарное видно на приводимом графике: восток отставал от запада. Запаздывание закончилось к 1500 году, но в рамках самой восточной (евразийской) Арктики запаздывание похолодания продолжалось и позже: с Лены на Колыму регулярно плавали еще полвека после последнего плаванья с Оби на Енисей — см. следующие очерки.

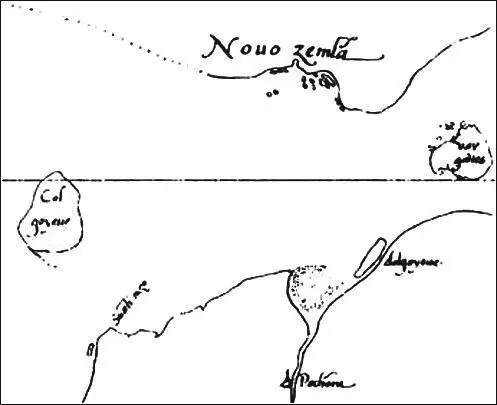

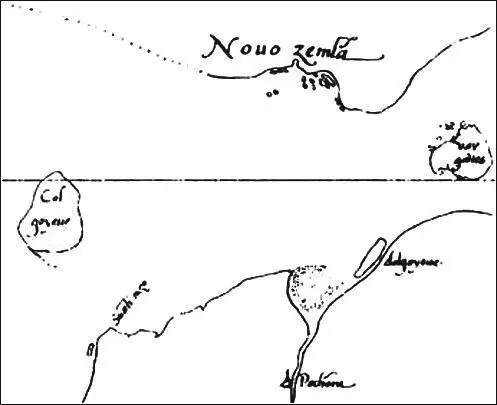

Карта 5. Фрагмент картосхемы Барроу (1556).

Видны юг Новой Земли, острова Колгуев и Вайгач (отделен от Новой Земли широким проливом), а внизу устье Печоры

А именно, сперва прекратились плавания викингов через северную Атлантику, затем Англия (где прежде растили даже виноград) стала страной рискованного земледелия, потом похолодание охватило север Восточной Европы и двинулось по Арктике на восток. Похолодание легко проследить на примере ухудшения пути из Баренцева моря в Карское.

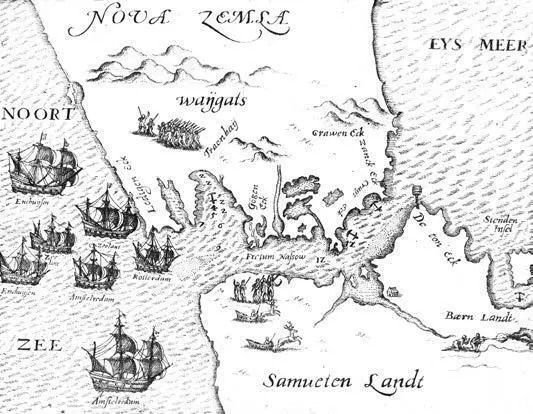

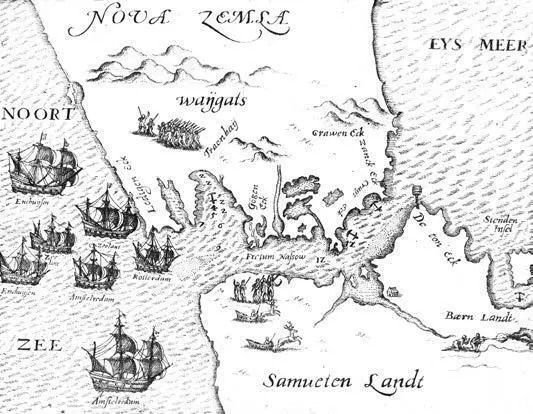

Карта 6. Пролив Югорский Шар на карте Баренца

Вайгач показан не отдельным островом, а южной частью Новой Земли

В середине XVI века русские поморы плавали из Белого моря в Обь напрямую, через Маточкин Шар (пролив, рассекающий Новую Землю) [Берг, 1949, с. 92], и тогда же англичанин Стивен Барроу показал (карта 5) остров между Новой Землёй и материком (Вайгач). Однако через 40 лет, для Баренца и его спутников, это место выглядело совсем иначе (карта 6): о Маточкином Шаре нет и упоминания, а Вайгач они сочли южным берегом Новой Земли.

Вскоре голландец Исаак Масса, исследователь любознательный и хорошо образованный, разъяснил суть дела: на его карте (см. карту 8 на отдельной странице) пролив между Новой Землей и Вайгачом (Карские Ворота) есть, но перекрыт льдами. Что касается Югорского Шара, то Масса в 1612 году писал о его непроходимости в восточной части, забитой льдом, что в том же году было, по его словам, установлено голландской экспедицией [Алексеев, 1941, с. 265].

На самом деле Югорский Шар тогда ещё пропускал суда в более тёплые годы, поскольку он невелик и его согревает пара рек, текущих с юго-востока (Бол. и Мал. Ою). А затем, через сто лет после Барроу, врач Пьер-Мартэн Ла Мартиньер показал (карта 7) на месте Вайгача и Югорского Шара лишь залив «Veigatz». Европейская Арктика уже отделена здесь от азиатской.

В азиатскую Арктику LIA пришел несколько позже, и русские плавали там несколько дольше: как мы увидим далее, в 1600-е годы они ещё попадали по Ямальскому волоку в Обь, однажды добрались до Енисея, а один енисейский мореход даже прошёл в 1611 году из Енисея в Пясину.

В восточной же Арктике, как уже сказано, русские плавали до 1660-х годов (см. Очерк 5), хотя плаванье между Леной и Колымой всё чаще требовало зимовки на Алазее. Последнее успешное плаванье к мысу Шелагскому надёжно зафиксировано в 1662 году (Иван Рубец в одно особо тёплое лето прошёл сюда от устья Лены), после чего общение между главными реками стало возможным только сухопутное с частью пути по притокам, в основном зимнее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу