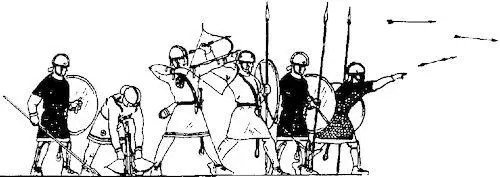

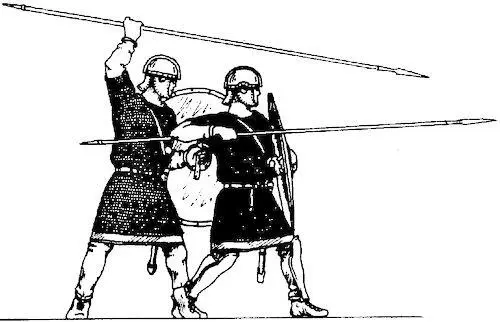

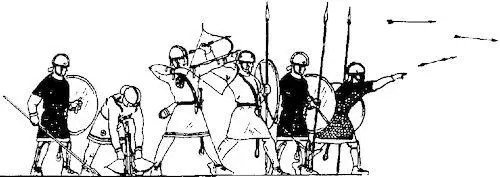

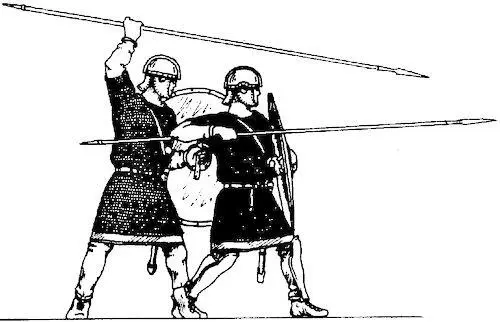

За антесигнанами стояли гастаты н ординарии, имевшие полный комплект тяжелого вооружения. Аммиан говорит, что в сражении они образовывали несокрушимую стену (Amm. XVI, 12, 20; ср. Veg., II, 7) [632]. В случае если дело доходило до рукопашной, именно они принимали на себя всю тяжесть вражеского удара: строились черепахой (Amm., XXXI, 7, 12; Amm., XVI, 12, 44; XXIX, 3, 48) и поражали наступавшего противника копьями, в то время как легковооруженные, стоявшие позади них, осыпали врага различными метательными снарядами (Amm., XIV, 2, 14; XVI, 12, 36; XXXI, 7, 12; XXXI, 13, 1). Последний ряд боевого порядка образовывали postsignani , которые также были тяжеловооруженными унтер-офицерами (Amm., XVI, 12, 31) [633].

Многие современные исследователи очень высоко оценивают боеспособность римской армии этого периода. Я. Ле Боэк считает возможным говорить о римском военном ренессансе, наступившем в IV столетии [634]. О. Шмитт склонен даже полагать, что римская пехота этого времени по структуре и вооружению не только удовлетворяла всем тем требованиям, которые предъявляла к ней собственная эпоха, но по своим боевым качествам может быть вполне сопоставима с византийской пехотой X столетия [635].

Рис. 70. Построение «черепахой».

Рис. И. В. Кирсанова.

Назначение резерва.Нормы позднеримской тактики требовали обязательного присутствия на поле боя резервных отрядов, на наличие которых не влиял фактор численности армии. «Если у тебя нет избытка в воинах, — пишет Вегеций, лучше иметь боевой строй короче, лишь бы только в резерве у тебя было много людей». И далее: «Лучше в тылу боевого строя сохранять много отрядов в резерве, чем широко растянуть боевой строй» (Veg., III, 17; 26; пер. С. П. Кондратьева).

В качестве резервных использовали, как правило, самые надежные и боеспособные подразделения. Аммиан, например, называет отряд, стоявший в резерве римской армии а битве при Солиции, «сильнейшим» (Amm., XXXI, 7, 12) [636]. В битве при Адрианополе в резерве стояли Батавы — одна из лучших воинских частей, входивших в состав галльской армии (Amm., ХХХI, 13, 9) [637]. Вегеций советует образовывать резерв из свободных от командования офицеров — викариев, трибунов и комитов. «…Как только враг начнет наступать очень сильно, они во избежание прорыва фронта внезапно вылетают и заполняют нужные места; придав этим мужество своим, они уничтожают смелость врагов» (Veg., III, 17; пер. С. П. Кондратьева). Подобный тактический прием не был типично римским, по крайней мере в IV столетии. Вегеций утверждает, что его впервые применили спартанцы, затем карфагеняне, от которых его переняли уже римляне. Впрочем, возможно, последние заимствовали его вовсе не во времена Пунических войн, а в гораздо менее отдаленную эпоху у своих соседей-германцев. Аммиан, например, описывая битву при Аргенторате, утверждает, что первую линию римского боевого порядка аламаннам удалось прорвать благодаря натиску «отряда знатнейших», в числе которых сражались также и цари (Amm., XVI, 12, 49) [638]. Другими словами, аламанны действовали точно так же, как это предписывает Вегеций.

Рис. 71. Положение тяжеловооруженных в первом и втором ряду строя при отражении атаки противника.

Рис. И. В. Кирсанова.

Резерв был нужен не только для того, чтобы в решающий момент усилить натиск собственных войск. Вегеций призывает использовать его для того, чтобы сформировать три особых построения: клин, ножницы или пилу (Veg., III, 17). Клин ( cuneus ) был довольно распространенным и хорошо известным с давних пор построением, которое представляло собой треугольник (Veg., I, 26) [639]. В солдатской среде за клином закрепилось название «свиная голова» ( caput porcinum (Veg., III, 19) или caput porci (Amm., XVII, 13, 9)). Согласно Вегецию, при таком построении первые ряды пехоты были более короткими, а последующие становились все шире. Клин действовал по принципу тарана и разрывал строй противника на две части, поскольку основная масса метательных снарядов посылалась в центр вражеского войска и сюда же наносился главный удар (Veg., III, 19). Так, в 358 г. римляне, образовав клин, прорвали сарматские боевые порядки и по частям уничтожили противника (Amm., XVII, 13, 9).

Клин тоже не был уникальным римским построением. Германцы знали его очень давно. Тацит, например, утверждает, что их боевой порядок состоит из клиньев (Тас., Germ., 6) [640]. Этот обычай, по-видимому, сохранялся у всех германских племен, у которых пехота оставалась основным родом войск [641]. Например, аламанны сражались правильным боевым порядком, образуя фалангу или клинья [642]. Очевидно, именно потому, что противники римлян активно применяли клин на полях сражений, необходимо было средство противодействия этому виду построения. Таким средством стали ножницы ( forfex ) — строй в виде буквы V, который охватывал клин с двух сторон, после чего противник уже не мог прорвать боевую линию (Veg III, 17).

Читать дальше