Как свидетельствуют наши источники, уже во второй половине II в. традиционная римская пехотная тактика начинает претерпевать существенные изменения. Построение легионной пехоты становится все более компактным и все более напоминает построение фаланги [625]. Арриан в своем трактате «Тактика против аланов», написанном немного позднее 135 г., рассказывает о боевом порядке пехоты, которой предстояло отразить натиск тяжеловооруженной конницы. Каждая когорта легионеров должна была располагаться в 8 рядов. Стоящие в первом ряду солдаты наклоняли копья так, чтобы их наконечники находились на уровне груди коней атакующего противника. Солдаты второго, третьего и четвертого рядов должны были забросать неприятеля пилумами (Arr., Tact., 17). Девятый ряд, который образовывали пешие лучники, и десятый, состоявший из конных лучников, поддержанных артиллерией, во время сражения осыпали вражескую кавалерию стрелами, посылая их поверх голов впередистоящих товарищей. Таким образом, Арриан советует образовывать построение со сплошным фронтом, не делая интервалов между когортами. Подобный боевой порядок противоречит всем нормам традиционной римской тактики, отработанным в предыдущий период. Он демонстрирует, что основной задачей легиона становится не нападение на вражеский боевой порядок, а напротив, отражение натиска противника [626]. При этом неподвижном построении даже у солдат, находившихся в передних рядах, не было никакой возможности эффективно метать свои pila , а короткие gladii оказывались беспомощными против более длинных мечей противника. Изменение легионной тактики, как отмечалось выше, повлекло за собой изменение вооружения солдат: пилумы уступили место копьям, а гладиусы — длинным и узким спатам, более приспособленным для нанесения рубящего, а не колющего удара. Легионеры превратились в копейщиков, эффективность действия которых была основана на слаженных коллективных маневрах а сомкнутом строю [627]. Отдельный боец не мог более вести бой в одиночку, но должен был действовать совместно со стоявшим рядом с ним справа товарищем, который закрывал его частью своего щита [628]. Поэтому еще одним изменением в римском вооружении, ставшим следствием перемены тактики, была замена четырехугольного полуцилиндрического скутума меньшими по размеру круглыми и овальными щитами, более пригодными для сражения в сомкнутом строю.

Начиная с северовской эпохи phalangarii , вооруженные длинными копьями ( hastae ), образовывали первые ряды боевого построения; за ними располагались lanciarii , вооруженные легкими метательными копьями ( lanceae ); замыкали строй sagittarii (лучники) [629]. Каракалла даже попробовал создать некоторое подобие македонской фаланги (Xiphilin., LXXVII, 7), и, возможно, это было вызвано не только желанием императора во всем походить на Александра Великого, но и требованиями тактического характера. Александр Север, если верить автору его жизнеописания, пошел еще дальше: он объединил шесть легионов в фалангу, численность которой составила 30 000 человек, названных фалангариями. Это была отборная часть армии, собранной для войны с персами, и фалангарии получали повышенное жалованье (SHA, Alex., 50, 5). Изменения в тактике и вооружении, наметившиеся в северовский период, получили дальнейшее развитие во второй половине III — первой половине IV в., после чего вооружение и тактические приемы римлян оставались в принципе одними и теми же до битвы при Адрианополе.

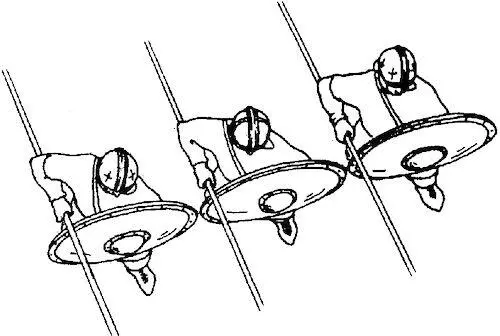

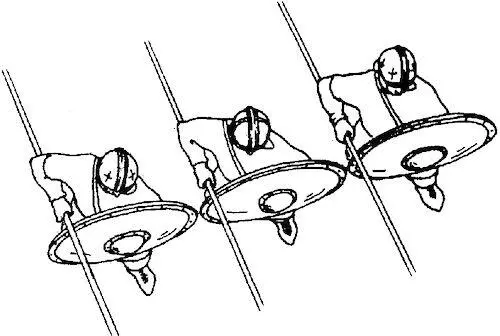

Рис. 68. Обычное построение.

Рис. И. В. Кирсанова.

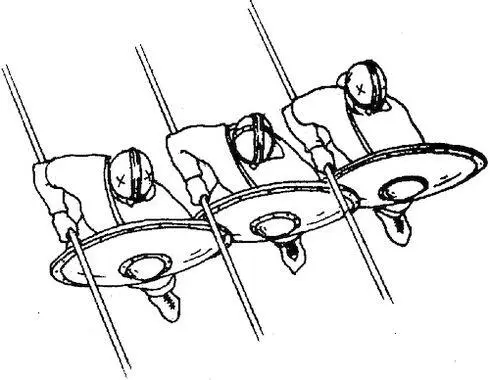

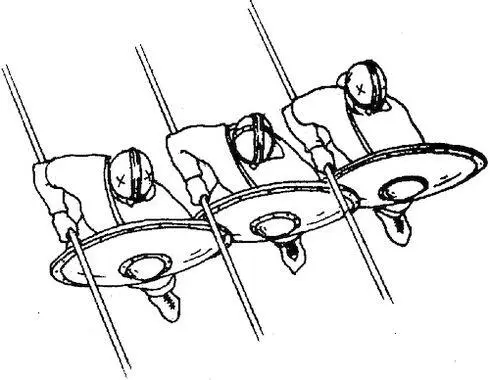

Рис. 69. Построение синаспизмом.

Рис. И. В. Кирсанова.

Обычный порядок построения.Позднеримская фаланга, ставшая обычным построением линейной пехоты [630], существенно отличалась от классической греческой или македонской фаланг. Согласно Аммнану Марцеллину, опытные полководцы ставили в первую линию более сильных солдат (тяжеловооруженных), за ними — легковооруженных, потом стрелков и позади всех резервные отряды, которые должны были прийти на помощь в критическую минуту (Amm., XIV, 6, 17) [631]. Первый ряд боевого построения образовывали antepilani , или antesignani , т. е. солдаты, стоявшие перед боевыми значками (Amm., XVI, 12, 20; XIX, 6, 12). Иногда именно нм поручалось первыми атаковать противника, с тем чтобы своим примером вселить решимость в остальных бойцов и увлечь их за собой. Впрочем, данный прием использовался не во время правильного сражения, а, очевидно, лишь тогда, когда противник занимал сильно укрепленную позицию, которую необходимо было взять штурмом. Так, например, произошло в битве при Солицинии (368 г.), когда аламанны заняли горные высоты и начинать бой было поручено скутарию Сальвию и гентилу Лупицину (Amm., XXVII, 10, 12).

Читать дальше