Существует также гипотеза, что название нового штандарта и сам символ, идентичный по форме греческой букве X, — кельтского происхождения. Константин будто бы создал свой собственный штандарт по образу знамени, которое он увидел в руке статуи одного из кельтских богов. Таким образом император как бы отождествил себя с божеством, что обеспечило ему поддержку галльских солдат, составлявших значительную часть его армии. Только позднее языческие символы на лабаруме были заменены христианскими [555]. В действительности слово лабарум появилось достаточно поздно. Оно зафиксировано в источниках только, начиная с V столетия, в форме λάβορον (или λαβάρον) и синонимичных ей λαυρᾶτα и λαβρᾶτα (λαυράτα и λαβράτα). Все эти термины сопутствовали изображению императора в лавровом венке ( laureata imago ), которое рассылалось должностным лицам Империи, или же выносилось из города во время торжественных процессий [556]. Лабарум, очевидно, искаженная греко-варварская форма латинского laureum ( signum, vexillum ), обозначавшего штандарт с подобным изображением; существование нескольких греческих вариаций этого названия указывает на их простонародное происхождение и, по всей видимости, они использовались первоначально исключительно в солдатской среде [557].

Легенда о чудесном видении, придуманная самим Константином и рассказанная им Евсевию, очень быстро получила официальный характер, и уже на монетах, выпущенных во времена правления сыновей Константина [558], изображена христограмма и сделана надпись «IN НОС SIGNO VICTOR ЕRIS» [559].

Рис. 56. Монета Ветраниона с изображением лабарума.

Рис. И. В. Кирсанова.

Юлиан, как мы отметили выше, отказался почитать лабарум главным штандартом армии и приказал убрать с него христианскую символику (Soz., V, 17) [560]. После гибели Юлиана лабарум должен был снова появиться на полях сражений. Однако Вегеций, посвящая свой труд христианскому императору, не называет лабарум в числе штандартов, использовавшихся в его пору в римской армии. Возможно, это вызвано тем, что лабарум не обозначал какую-либо конкретную воинскую часть и был не столько армейским знаменем, сколько личным знаменем императора, указывающим на его присутствие во главе армии во время кампании [561]. Этим можно объяснить и сравнительно быстрое исчезновение лабарума, поскольку уже с конца IV в. императоры перестали лично принимать участие в военных операциях [562]. По сообщению Сократа Схоластика, лабарум Константина и в его время хранился в императорском дворце (Socr., I, 2).

3. МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОСАДНАЯ ТЕХНИКА

Метательные машины.О том, какие типы метательных машин использовали римляне в IV столетии, мы знаем благодаря свидетельствам Аммиана Марцеллина, анонимного автора De rebus bellicis и Вегеция, а также некоторым уникальным археологическим находкам, относящимся к этому периоду. На основании этих исторических документов мы можем заключить, что в эпоху Поздней империи римская артиллерия достигла определенного прогресса по сравнению с предыдущим периодом. Хотя не появилось принципиально новых военных машин, однако машины, существовавшие ранее, были усовершенствованы, что должно было отразиться на точности и, возможно, на дальности стрельбы, В целом можно выделить два основных направления в развитии позднеримской артиллерии. Во-первых, создаются или совершенствуются небольшие метательные машины, обслуживать которые как в полевых условиях, так и при обороне крепостей был в состоянии всего лишь один человек. Во-вторых, создаются мощные стрело- и камнеметательные машины, предназначенные для уничтожения живой силы противника и ведения осадной войны.

Рис. 57. Аркубаллиста.

Изображение на надгробном рельефе. Сен-Марсель, вторая половина II — начало III в.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

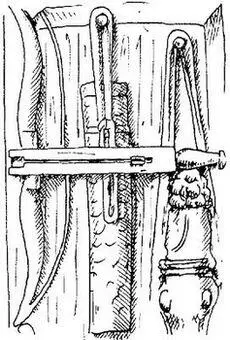

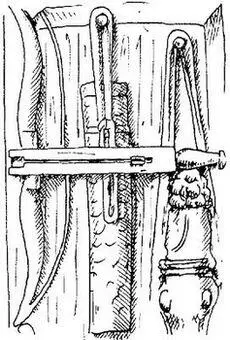

Рис. 58. Аркубаллиста и колчан.

Изображение на надгробном рельефе неизвестного охотника, Полиньяк-на-Луаре, вторая половина II — начало III в.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

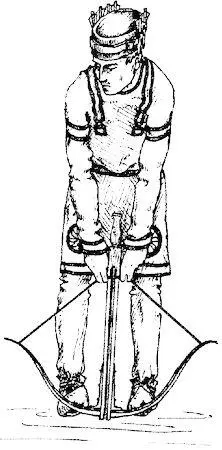

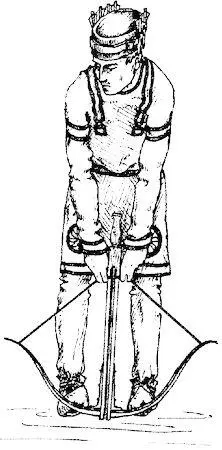

Рис. 59. Предположительный способ заряжания арбалета.

Читать дальше