Головы римских драконов изготавливались из бронзы и затем золотились. Прекрасно сохранившаяся бронзовая голова дракона III в. была найдена вблизи укрепления Нидербайбер, находившегося на германской границе. На хвостовой части дракона иногда пришивались золотые чешуйки.

Юлиан, будучи еще цезарем и ведя войну против германцев, использовал дракона в качестве штандарта главнокомандующего (Amm., XVI, 12, 39). Став императором, он продолжал пользоваться драконом как главным штандартом армии и символом верховной власти, отвергнув почитавшийся со времен Константина labarum [550] . После гибели Юлиана дракон не был исключен из числа римских боевых значков и по-прежнему пользовался почетом. Клавдиан говорит о драконах как о значках восточных отрядов, отосланных Стилихоном на родину в 397 г. (Claud., Ruf., 2, v. 364 365) [551].

Рис. 54. Фрагмент рельефа триумфальной арки Галерия. На заднем плане — изображение дракона.

Прорисовка И. В. Кирсанова.

Должность драконария могла быть возложена на офицера в ранге гастата или центуриона. Такие офицеры подчинялись магистру драконов ( magister draconum ) [552].

Вексиллум ( vexillum ) представлял собой прямоугольный кусок материи с бахромой вдоль нижней кромки, который крепился на поперечной перекладине к древку копья. Единственный известный экземпляр вексиллума, датированный III в., был обнаружен в Египте и в настоящее время хранится в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. На этом знамени на холстяной материи золотом вышито изображение богини Виктории на шаре, держащей в правой руке лавровый венок, а в левой — пальмовую ветвь. Вексиллум был эмблемой когорты вплоть до II в., а во времена Поздней империи стал значком кавалерийских частей [553]. Вегеций свидетельствует, что в современную ему эпоху знамя кавалерийских частей стало называться flammula , вытеснив прежнее vexillum (Veg., II, 1).

Еще в период принципата в армии появляются особые штандарты, представлявшие собой изображения императоров ( imagines ). Их продолжают использовать как самостоятельные знамена по крайней мере до середины IV в. (Jul., Ad Ath., 7, 32).

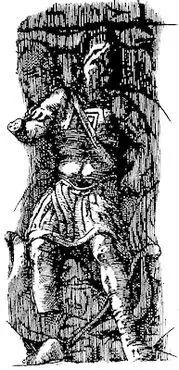

Рис. 55. Драконарий.

Рис. И. В. Кирсанова.

Константин, как уже отмечалось, учредил новую эмблему императорской власти labarum , ставшую одновременно (поскольку в III–IV вв. императоры лично возглавляли армии) главной эмблемой армии. Согласно сообщению Сократа Схоластика, накануне битвы с войсками Максенция при Мульвиевом мосту (28 октября 312 г.) Константин увидел на небе светящийся крест, а ночью ему будто бы явился во сне Иисус Христос и «приказал устроить знамя по образцу виденного знамения, чтобы в нем иметь как бы готовый трофей над врагами» (Socr, I, 2; ср. Soz., I, 3).

Евсевий, который видел лабарум своими глазами, оставил нам его детальное описание. «Описание крестовидного знамени, которое ныне римляне называют хоругвью. Оно имело следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста. Сверху на конце копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа, обозначавшееся первыми чертами, из середины которых выходило "Х Р". Эти буквы василевс впоследствии имел обычай носить и на шлеме. Потом на поперечной рее, прибитой к копью, висел тонкий белый плат — царская ткань, покрытая различными драгоценными камнями и искрившаяся лучами света, Часто вышитый золотом, этот плат казался зрителям невыразимо красивыми, вися на рее, он имел одинаковую ширину и длину. На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен, под знаком креста, при самой верхней части описанной ткани, висело сделанное из золота грудное изображение боголюбивого василевса и его детей. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался василевс для преодоления противной и враждебной силы и приказал во всех войсках носить подобные ему» (Euseb., De vita Const., 1, 31; пер. СПб. Духовной Академии, пересмотрен и исправлен Серповой В. В.).

Нетрудно заметить, что лабарум, описанный Евсевием, почти ничем не отличается по форме от обычных римских знамен ( vexilla ), за тем исключением, что на его навершии помещена монограмма Христа в лавровом венке. Подобное знамя с христианской символикой и портретами детей императора могло появиться только спустя несколько лет после битвы при Мульвиевом мосту: в 312 г. у Константина был только один сын Крисп [554].

Читать дальше