«У домохозяев работающих супрягой, — говорит Постников, — норма рабочей площади ниже (чем у крестьян работающих своим скотом) в силу того же правила механики, по которому 3 лошади, запряженные вместе не оказывают тяги в 3 раза большей одной лошади. Спрягающиеся между собою могут жить в разных концах села (спрягаются преимущественно родственники), затем число полевых участков у двух домохозяев (спрягаются также и 3 хозяина) вдвое более, чем у одного. Все это увеличивает расходы на переезды [158] «При разделе земель каждый двор получает в известном клину на свои души сплошной участок, и потому у малодушных участки меньше. Условия супряги в Таврической губ. очень различны. Кто из супряжников имеет буккер, тому выделяется лишняя десятина, например, одному 10, а другому—11 десятин, или на неимеющего буккера падают все расходы по починке его во время работ. Тоже при неравенстве в количестве спрягаемого скота: одному пашут лишний день и т. -д. В с. Каменке владелец буккера получает деньгами , от 3-х до 6 рублей за весну. Несогласия между супряжниками вообще очень часты».

. Для того, чтобы наладить согласие, тратится также известное время, и случается, что до окончания работы согласие это расстраивается. В иных случаях у супряжников не достает лошадей для бороньбы, тогда их выпрягают из буккера: одни лошади едут за водой, другие боронят. В селе Юзкуях мне передавали, что супряжники часто буккеруют в день не более 1 десятины, т.-е, вдвое меньше против нормы» (с. 233).

К недостаточности живого инвентаря присоединяется малочисленность мертвого. Из приведенной выше таблицы о количестве инвентаря, приходящегося на 1 двор в разных группах, видно, что в средней группе во всех уездах прихо-

[418]

дится не менее 1 штуки пахотного инвентаря на 1 двор. Но на самом деле распределение инвентаря даже в пределах группы не отличается равномерностью. Постников не дает, к сожалению, об этом данных, и нам приходится обратиться к сборникам земской статистики. В Днепровском уезде 1.808 дворов из 8.227 совсем не имеют пахотных орудий; в Мелитопольском — 2.954 из 13.789; в 1-м уезде % обделенных дворов — 21,9%; во 2-м — 21,4%. Несомненно, что домохозяева, лишенные пахотных орудий, приближаются по своему экономическому положению к нисшей группе, тогда как домохозяева, имеющие их более 1 штуки на двор, — к высшей. Число домохозяев, не имеющих плугов, еще больше: 32,5% в Днепровском и 65% в Мелитопольском. Наконец, машинами для уборки хлеба (имеющими очень важное значение в хозяйстве южно-русского крестьянина вследствие недостатка рабочих для ручной уборки и, длинноземелья, растягивающего возовицу хлеба на целые месяцы) хозяева этой группы обладают совершенно уже в ничтожном количестве: в Днепровском уезде на всю группу приходится 20 косилок и жаток (1 штука на 400 дворов); в Мелитопольском — 178% (1 штука на 700 дворов).

Общую систему хозяйства крестьян этой группы Постников разделяет так:

«Домохозяева, имеющие у себя менее 4-х голов рабочего скота, обязательно спрягаются для обработки полей и посева. Домохозяева этого разряда имеют во дворе либо 2-х работников, либо одного. Уменьшение относительной рабочей способности таких хозяев следует уже в силу меньшего размера хозяйства, супряги и более скудного инвентаря. Пахота производится супряжниками часто малым, трехлемешным буккером, который работает медленнее. Если такие хозяева убирают хлеб машиною, нанимаемой у соседей, то они получают ее тогда, когда сосед успел уже скосить свой хлеб. При ручной уборке хлеба она долее тянется, в некоторых случаях требует найма поденных рабочих и дороже обходится. У хозяев одиноких всякое экстренное домашнее дело, или исполнение общественных обязанностей, прерывает работу. Если домохозяин одиночка. едет на полевые работы в дальнее поле, где крестьяне часто проводят целую неделю, зараз оканчивая посев и оранку, то он должен чаще воз-

[419]

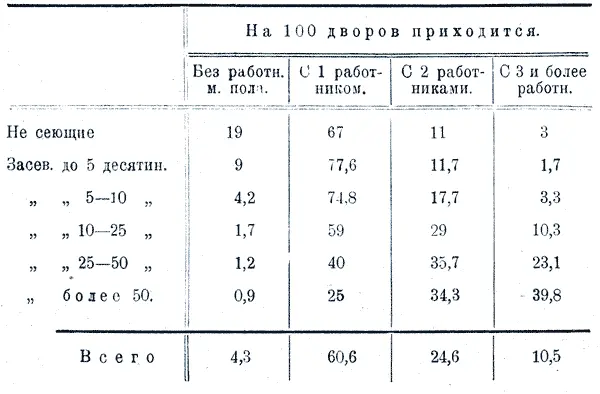

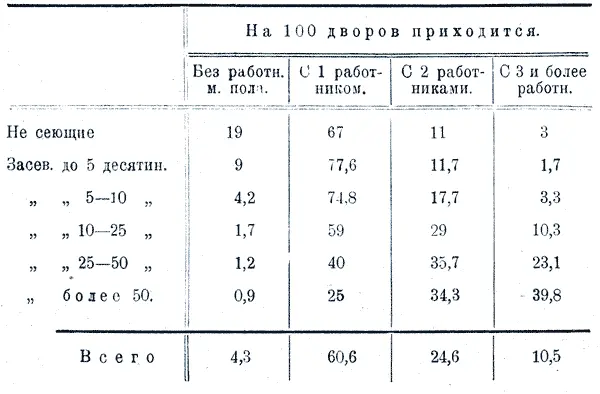

вращаться домой в село, чтобы навестить оставшуюся семью» (с. 278). Таких одиноких домохозяев (имеющих одного работника) в рассматриваемой группе большинство, как видно из следующей таблицы, приводимой Постниковым и показывающей рабочий состав семей в разных посевных группах по всем 3-м уездам Таврической губернии (с, 143).

|

На 100 дворов приходится. |

| Без работн. м. пола. |

С 1 работником. |

С 2 работниками. |

С 3 и более работн. |

| Не сеющие |

19 |

67 |

11 |

3 |

| Засев. до 5 десятин. |

9 |

77,6 |

11,7 |

1,7 |

| „ „ 5-10 „ |

4,2 |

74,8 |

17,7 |

3,3 |

| „ „ 10-25 „ |

1,7 |

59 |

29, |

10,3 |

| „ „ 25-50 „ |

1,2 |

40 |

35,7 |

23,1 |

| „ более 50 |

0,9 |

25 |

34,3 |

39,8 |

| Всего . |

4,3 |

60,6 |

24,6 |

10,5 |

Из этой таблицы видно, что-в средней группе 3/5 семей имеют по 1 работнику или вовсе без работника [159] В подтверждение своего положения о значительных преимуществах в хозяйстве, которыми пользуются домохозяева семейные (т.-е. со многими работниками) над одиночками—Постников ссылается на известную книгу Пирогова: „Община и подать“.

.

Читать дальше