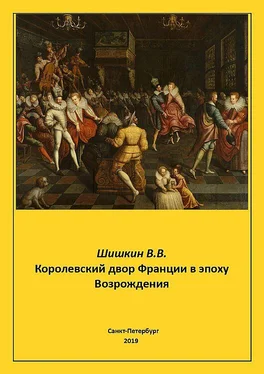

1.2. Королева-мать и ее полномочия

Пример регентства и активного участия в государственных делах Екатерины Медичи (1519–1589), матери последних королей династии Валуа, хорошо демонстрирует прецедентные возможности использования женской власти в условиях процесса ослабления монархии [478] Marmen C. Entre mentalités et traditions à la cour de France: le pouvoir politique de Catherine de Medicis vu par ses opposants au temps des Guerres de religion. Maîtrise en histoire. Université Laval. Québec, Canada, 2018. 152 P. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as sdt=0%2C5&q=Entre+mentalit%C3%A9s+et+traditions+%C3%A0+la+ cour+de+France%3A+le+pouvoir+politiaue+de+Catherine+de+Medicis+&btnG= (дата обращения — 24 февраля 2018 г.).

. Играя роль хранительницы семьи и гаранта безопасного взросления своих сыновей в эпоху Религиозных войн, Екатерина, вслед за своими предшественницами, использовала делегированное ей божественное и династическое право принимать решения, закрепленное только за королями. Так, Брантом сообщает нам, что « в бытность мою при дворе слышал я историю о том, как королева-мать однажды приказала обыскать в Лувре все спальни и сундуки, даже принадлежавшие дамам и девицам, желая проверить, не прячут ли там пистолетов или другого оружия, поскольку время было смутное » [479] Брантом . Галантные дамы. С. 124.

. Ни один член королевской семьи, даже будучи совершеннолетним, не мог покинуть резиденцию без ее позволения или уведомления ее о своих намерениях. Маргарита де Валуа в своих мемуарах особенно подчеркивала: « Я всегда соблюдала этикет в отношении королевы моей матери, и если сопровождала ее в поездках, будучи незамужней девушкой или замужней дамой, никуда не отправлялась, не уведомив ее об этом » [480] Маргарита де Валуа . Мемуары. Избранные письма. Документы. С. 65.

. Колоссальная деловая переписка, оставшаяся после Екатерины Медичи (10 томов in-folio), многократно превосходящая корреспонденцию остальных королев Франции, демонстрирует ее непременное участие в различных вопросах внутренней и внешней политики, на основе беспрецедентного доверия и полномочий, дарованных ей ее мужем, и затем, сыновьями [481] Gellard М . Une reine épistolaire. Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Médias. Paris: Garnier, 2014.

.

Вообще, все королевы Франции XVI в. были иностранками, и происходили из стран, где не действовал Салический закон, поэтому потенциально обладали определенными суверенными правами или, как минимум, претензиями на эти права. Можно привести в связи с этим борьбу той же Екатерины Медичи за трон Португалии в 1580 г. [482] Mezeray E. de . Abregé chronologique de l'histoire de France. Troisième partie. T. V. Amsterdam: A. Schelte, 1696. P. 238–239; Леони Ф. Екатерина Медичи. М.: Аст, 2006. С. 484.

Соответственно, они прибывали во Францию со своими иностранными свитами и собственными представлениями о правах и прерогативах, равно как о должном при их положении церемониале. Большая часть этих принцесс не видела себя покорными и безликими женами короля, предназначение которых ограничивается рождением детей и участием в редких государственных церемониях и регентских советах. Ренессансная эпоха окончательно признала за женщинами право на самовыражение, в том числе в сфере принятия политических решений [483] Berriot-Salvadore E . Les femmes dans la société française de la Renaissance. Genève: Droz, 1990.

. Уже упомянутая Анна Бретонская не только призвала в свое окружение знатных дам и девушек, но, в отличие от своих предшественниц, приняла именно организационно-политическое решение, сделав из них профессиональных придворных, поскольку впервые наделила их официальными должностями и обязанностями, статусом при дворе, и соответствующим ежегодным жалованием [484] Estât de la maison de la reine Anne de Bretagne//Godefroy D. Histoire de Charles VIII. Paris, 1684. P. 706; Le Roux de Lincy A. Détails sur la vie privée d'Anne de Bretagne, femme de Charles VIII et de Louis XII//Bibliothèque de l'École de chartes. Année 1850. Vol. 11. № 1. P. 148–171; Козандей Ф. Анна Бретонская и монархические церемонии: репрезентация королевы Франции на рубеже XV–XVI веков//Диалог со временем: Aльманах интеллектуальной истории: 2007. № 19: Специальный выпуск: Индивид, общество, власть в контексте гендерной истории. Ин-т всеобщей истории РАН, Центр интеллектуальной истории. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 49–61.

.

Вместе с тем, влияние при дворе царствующей королевы-иностранки во многом зависело от значимости для французской короны ее наследственных и суверенных прав и, соответственно, от роли, которую ей доверял король, поскольку, в зависимости от обстоятельств, эта роль могла быть сведена к нулю. Так, Карл IX и его брат Генрих III не предоставили своим женам, Елизавете Австрийской и Луизе Лотарингской, какой-либо возможности принимать политические решения, полагаясь более на женщин своей крови — мать, Екатерину Медичи, и сестру, Маргариту де Валуа, выполнявших многочисленные королевские поручения в 1570–1580-х гг. В свою очередь, бесприданница (во всех смыслах, и политическом, и материальном) Екатерина Медичи поначалу совершенно игнорировалась при дворе 1530–1540-хх гг., даже будучи дофиной, супругой наследника трона. Логика королевской политики заключалась в том, что французская традиция не придавала сакральное значение женской иностранной крови, даже если это была « благородная кровь Цезарей », как в случае с принцессами из дома Габсбургов. Главным предназначением иностранных принцесс на французском троне было поддержать благородную, с божественным началом, королевскую кровь Франции — родить наследников мужского пола. Совсем не случайно, уже в XVII в., Людовик XIII, после появления долгожданного сына — Людовика Богоданного, — посвятит свое королевство Пресвятой Богородице, а идеологи королевства будут проводить параллели между Девой Марией и королевами Франции [485] Dubost J.-F . Le corps de la reine, objet politique: Marie de Médias II Femmes et pouvoir politique. Les princesses d'Europe, XVe–XVIIIe siècle. P. 235.

.

Читать дальше