Глубоко маргинальным советское общество следует считать потому, что у репрессий были не только жертвы, но и исполнители. Нельзя не признать, что в сталинском обществе сопричастны репрессиям стали многие группы и слои общества. Так, в выявлении и учете «лишенцев» участвовали многие общественные организации – профсоюзы, домовые комитеты и т. д., в осуществлении «раскулачивания» – низы сельского населения. Для обеспечения «вымывания» старой интеллигенции самозабвенно «трудились» молодые поколения студентов и преподавателей вузов. Наконец, нельзя забывать, что непосредственно в карательном аппарате и различных его инфраструктурных звеньях работали несколько сотен тысяч человек, заинтересованных в перманентности репрессий и дискриминаций. Все это и приводило к созданию по-своему стройной, но уродливой, с точки зрения перспектив развития, социальной структуры. Стойкость и воспроизводимость этой системы подтверждается тем, что даже после демонтажа наиболее одиозных звеньев карательной машины (ликвидация лагерей, спецпоселений, ограничений в избирательных и других гражданских правах) наше общество и в начале XXI в. остается не органичным, а во многом искусственным, построенным по вертикали и степени близости к государству и зависимости от него. Достаточно посмотреть, в каких формах и какими методами идет возрождение некоторых элементов «старосословной» структуры, в частности казачества или дворянства. Оно выражается зачастую в простом «приписывании» к тому или иному сословию и приобретает откровенно искусственные и политизированные формы. И если маргинальность – это болезнь российского общества, имеющая глубокие корни, то тем более следует направить усилия на их изучение и анализ.

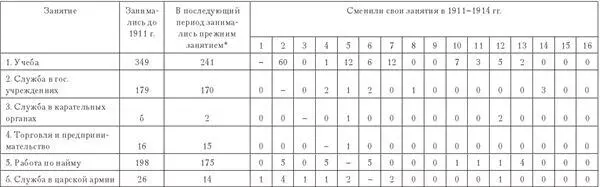

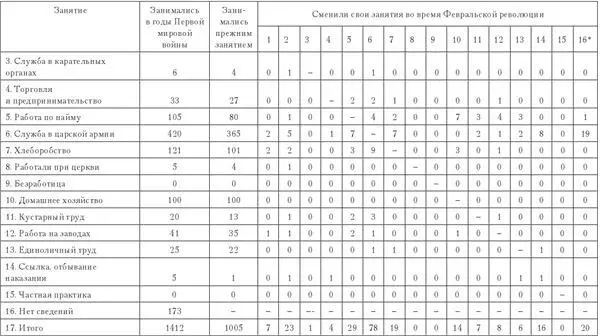

Таблица 1

Изменения в занятиях городских «лишенцев» в 1911–1914 гг.

(до начала Первой мировой войны) по сравнению с предыдущим периодом (чел.)

Занятия «лишенцев» в 1911–1914 гг.:

1. Учеба.

2. Служба в гос. учреждениях.

3. Служба в карательных органах.

4. Торговля и предпринимательство.

5. Работа по найму.

6. Служба в царской армии.

7. Хлеборобство.

8. Работа при церкви.

9. Безработица.

10. Домашнее хозяйство.

11. Кустарный труд.

12. Работа на заводах.

13. Единоличный труд.

14. Ссылка, отбывание наказания.

15. Частная практика.

16. Иное.

* В следующих таблицах вместо «в последующий период занимались прежним занятием» сокращено до «занимались прежним занятием».

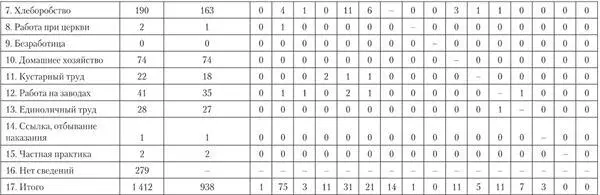

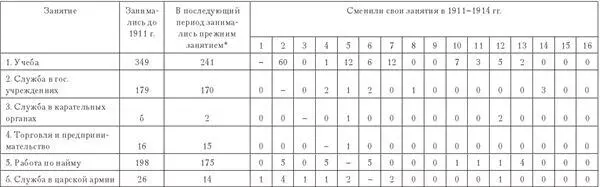

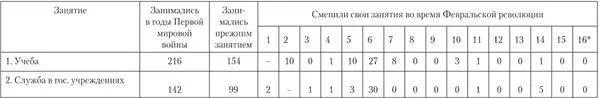

Таблица 2

Изменения в занятиях городских «лишенцев» во время Первой мировой войны по сравнению с предыдущим периодом (чел.)

* Занятия «лишенцев» в годы Первой мировой войны:

1. Учеба.

2. Служба в гос. учреждениях.

3. Служба в карательных органах.

4. Торговля и предпринимательство.

5. Работа по найму.

6. Служба в царской армии.

7. Хлеборобство.

8. Работа при церкви.

9. Безработица.

10. Домашнее хозяйство.

11. Кустарный труд.

12. Работа на заводах.

13. Единоличный труд.

14. Ссылка, отбывание наказания.

15. Частная практика.

16. Иное.

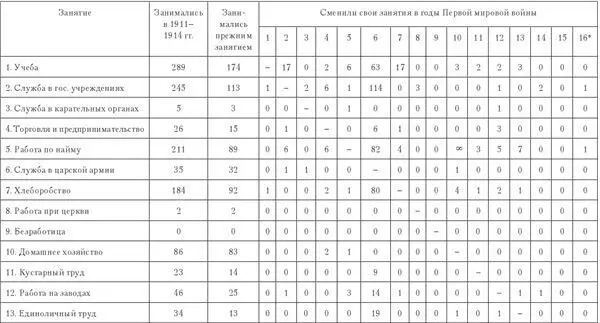

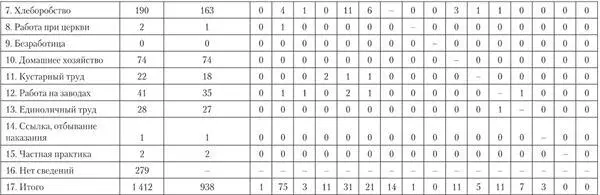

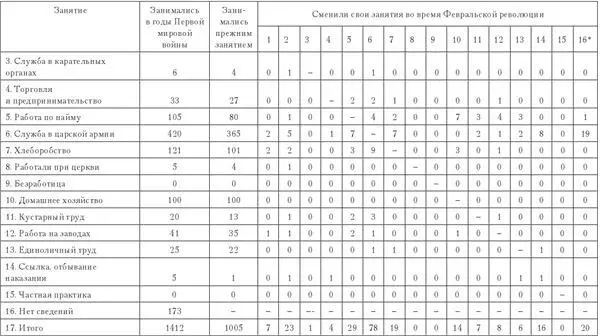

Таблица 3

Изменения в занятиях городских «лишенцев» во время Февральской революции по сравнению с предыдущим периодом (чел.)

1. Учеба.

2. Служба в гос. учреждениях.

3. Служба в карательных органах.

4. Торговля и предпринимательство.

5. Работа по найму.

6. Служба в армии.

7. Хлеборобство.

8. Служба при церкви.

9. Безработица.

10. Домашнее хозяйство.

11. Кустарный труд.

12. Работа на заводах.

13. Единоличный труд.

14. Работа в учреждениях Временного правительства.

15. Частная практика.

16. Иное.

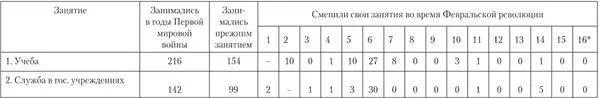

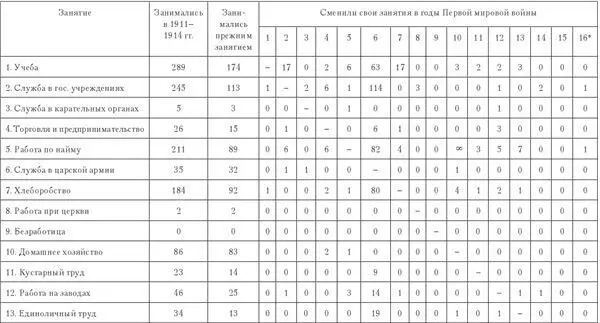

Таблица 4

Изменения в занятиях городских «лишенцев» после Октябрьской революции до 1918 г. по сравнению с предыдущим периодом (чел.)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу