Многие из них были безработными, которые стремились обрести в СССР лучшую долю. Только 20 % причисляли себя к коммунистам. Например, польский рабочий Василевский после освобождения в 1924 г. из тюрьмы, где он отбыл срок за участие в забастовке, бежал в СССР, был арестован и сослан в Астрахань, а затем в Орел. Оттуда он отправился в Москву в польскую секцию Коминтерна ходатайствовать об освобождении, там он был схвачен во время очередной «чистки» города и сослан в Туруханский край [884].

Многие «перебежчики» бежали из ссылки, их задерживали на границе и снова ссылали. В июне 1925 г. польский «перебежчик» Д.Д. Малашенко был на два года сослан в Иркутскую губернию и бежал. Он был пойман при попытке перехода границы с Монголией. По заключению Ачинского прокурора, эти действия обвиняемый совершил со шпионскими целями [885]. В марте 1924 г. поручик польской армии, комиссар охраны польско-румынской границы Павловский совершил побег в СССР, будучи, по его словам, неудовлетворен задержкой с выплатой жалованья. Он был сослан в Иркутск, откуда в июле пытался бежать на Дальний Восток. Прокурор Сибири выразил согласие с ходатайством ПП ОГПУ о высылке Павловского за пределы СССР [886].

Среди «перебежчиков» встречались участники «красных» партизанских отрядов, волею судеб оказавшиеся за границей и пытавшиеся вернуться на родину. Например, бывший боец отряда Каландарашвили и работник политпросвета Благовещенска И.К. Комарик во время Гражданской войны перебрался в Харбин. Там он неоднократно обращался в советское консульство с просьбой предоставить ему советское гражданство. В апреле 1927 г. Комарик нелегально перебрался в СССР, в Иркутске получил паспорт и даже встал на учет в военкомате. Однако 16 октября 1928 г. его арестовали и сослали в Рубцовский округ. Другой боец партизанского отряда В.Н. Сотников во время Гражданской войны, также спасаясь от японцев, бежал в Харбин. В 1925 г. он вместе с женой нелегально вернулся в СССР. В конце 1928 г. их обоих задержали в Тайшете и сослали в Новосибирский округ. Солдат австро-венгерской армии румын П. Риста в 1915 г. был взят в плен русскими войсками. В ходе Гражданской войны он участвовал в красном партизанском движении. В 1923 г. Риста вернулся в Румынию, но вскоре нелегально возвратился в СССР и был сослан в Свердловск. В 1924 г. он покинул свое место жительства, был пойман в Туапсе и направлен в Тару [887].

О составе ссыльных в судебном порядке можно судить по Славгородскому округу, ставшему к концу 1920-х гг. одним из районов приоритетного размещения репрессированных этой категории. В середине декабря 1929 г. здесь стояло на учете 445 ссыльных по суду; 22 чел. отбывало ссылку по обвинению в краже, 38 чел. – в хулиганстве, 9 чел. – в отказе от выполнения государственных повинностей, 12 чел. – в угрозе убийства должностному лицу, 7 чел. – в самогоноварении и мошенничестве. По социальному составу 56,4 % относились к рабочим, 9,7 % – к крестьянам, 3,1 % – к служащим, 1,8 % – к кустарям, 0,9 % – к торговцам. В этой группе преобладали, вероятно, жертвы «чистки» городов от нежелательных элементов. Среди них высока была доля молодых людей: 22,9 % – до 20 лет, 32,8 % – до 30, 11,4 % – до 40 чел. [888]

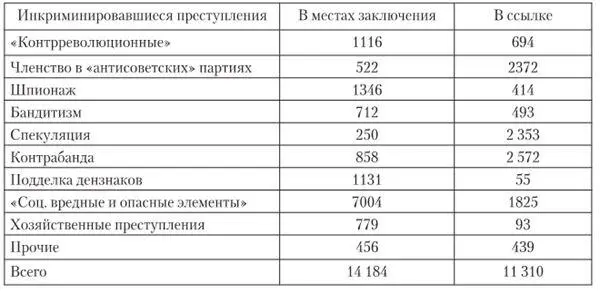

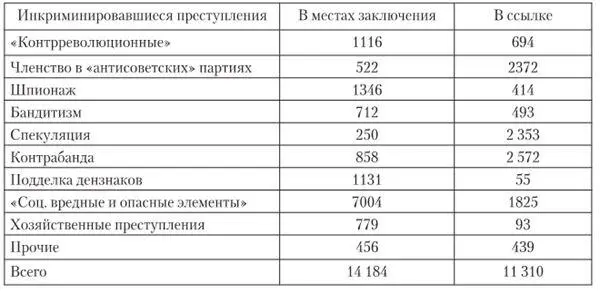

Таблица 3

Численность заключенных и ссыльных по линии ОГПУ(на сентябрь 1927 г.), чел. *

*Красильников С.А. Политическая ссылка 1920-х гг.: некоторые проблемы и задачи изучения // Социально-политические проблемы истории Сибири. Новосибирск, 1994. С. 70.

Таким образом, можно констатировать, что динамика численности и состава ссыльных и высланных в Сибири в полной мере отражала как процессы, протекавшие в социально-политической жизни страны в целом, так и эволюцию советской репрессивной политики на протяжении 1920-х гг. в частности. До начала 1924 г. острие репрессий было направлено в первую очередь против политических оппонентов режима из числа членов некоммунистических партий. Широкий размах получила ссылка и высылка т. н. идеологических противников, прежде всего представителей православного духовенства. Репрессии против «социально вредного элемента» тогда еще не приобрели большого распространения. Наделение органов ОГПУ в марте 1924 г. особыми полномочиями на ссылку и высылку имело следствием как существенное увеличение численности ссыльных и высланных в Сибири, так и расширение категорий репрессированных. Большую роль стала играть ссылка и высылка граждан, подозревавшихся в экономических преступлениях, бандитизме, а также рецидивистов. С конца 1926 г. сибирские округа превратились в районы все более широкомасштабной ссылки по суду и в административном порядке «социально вредных лиц». С этого времени широко распространилась практика ссылки в регион «перебежчиков». С начала 1928 г. сибирские города стали пунктами массовой ссылки сторонников Л.Д. Троцкого. Иными словами, к концу 1920-х гг. ссылка и высылка приобрели отчетливый общесоциальный характер. В Сибирь ссылались представители всех слоев общества, подозревавшиеся в идеологической или экономической самостоятельности: от партийных активистов до беспартийных рабочих и крестьян.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу