Положение от 28 марта 1924 г. давало органам ОГПУ право на ссылку и высылку граждан, обвинявшихся в «экономических» преступлениях: контрабанде, подделке денежных знаков, а также в спекуляции валютой и драгоценностями. К сентябрю 1927 г. общая численность ссыльных и высланных по этим обвинениям составила 5073 чел. (44,9 % от общей численности). В середине года по Сибирскому краю числилось 4368 сосланных по этим пунктам (61,9 %) [877].

Во второй половине 1920-х гг. наибольшее применение получила практика ссылок и высылок по обвинению в спекуляции валютой и драгоценными металлами. Органы ОГПУ придавали политическую окраску деятельности, оценивавшейся как спекулятивная. Стандартной формулой было обвинение в «подрыве своей деятельностью устойчивости валютных ценностей Республики». В круг репрессируемых попадали представители населения, обладавшие какой-либо экономической самостоятельностью: от кустарей-одиночек до «черных биржевиков», от мелких торговцев до крупных акционеров. Сюда включались представители государственных торговых организаций, обвинявшиеся в связях с иностранными торговыми представительствами. Так, в январе 1928 г. был сослан в Сибирь заведующий торговым отделением Уралмосторга И.М. Головчингер. В это же время отбывал ссылку в Новосибирске бывший представитель Госбанка и агент Наркомата финансов А.Ш. Айзенштадт. Ссылались и представители иностранных торговых организаций. Так, доверенный китайской фирмы по выполнению торговых договоров с советскими государственными органами А.П. Кицис отказался от предложения Казахского ОГПУ перейти на государственную службу. По обвинению в нанесении ущерба казне он был выслан в начале 1926 г. в Новосибирск [878].

В течение 1926 г. через ПП ОГПУ по Сибири прошли 925 ссыльных и высланных, обвинявшихся в имущественных преступлениях (47,6 % от общей численности). Основную их долю составляли «валютчики» и «спекулянты». К середине 1927 г. ссылку за «спекуляцию» отбывали 2353 чел. (20,8 % от общей численности) [879]. Во второй половине десятилетия получила значительное развитие практика внесудебной ссылки и высылки подозревавшихся в контрабанде. К осени 1927 г. по обвинению в контрабанде отбывало административную ссылку 2572 чел. (22,7 % административно-ссыльных в Сибири).

Гораздо меньше было тех, кто отбывал ссылку по обвинению в подделке денежных знаков. Органы ОГПУ предпочитали применять более жесткие меры изоляции к этим гражданам. К сентябрю 1927 г. в местах ссылки числилось всего 55 «фальшивомонетчиков», а в сибирской ссылке – единицы. Однако ПП ОГПУ по краю направляло в Особое совещание коллективные дела на «фальшивомонетчиков» [880].

В сибирской ссылке оказалось, наконец, значительное количество обвиненных в нелегальном переходе государственной границы СССР. В первой половине 1920-х гг. их численность была невелика. Как правило, «перебежчиков» направляли в Иркутскую губернию. К концу 1923 г. их там насчитывалось всего 19 [881]. «Перебежчиков» могли сослать и в другие места. Например, сосланная по постановлению Минского пограничного пункта войск ОГПУ в Сибирь Л.Н. Вышинская была направлена вместе с мужем на жительство в Туруханский край [882].С середины 1920-х гг. численность «перебежчиков» в регионе стала активно расти. К середине 1927 г. в Сибирском крае числилось 2832 «перебежчика» (38,2 % от численности административно-ссыльных и высланных).

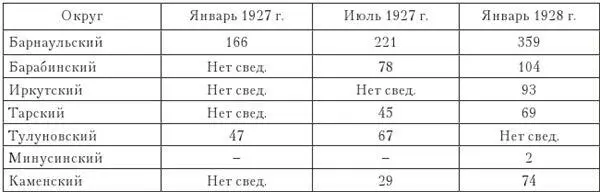

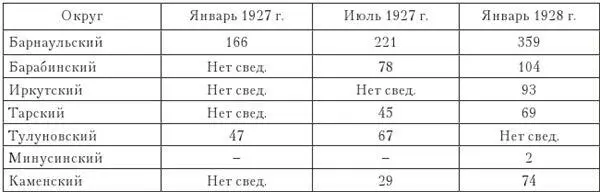

Таблица 2

Численность «перебежчиков» по округам Сибирского края в 1927 г. *

*Составлена по: ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 135. Л. 14, 16, 20, 23, 46; Д. 178. Л. 17 об., 21–22, 33–34 об., 52, 56 об. – 57.

Таким образом, «перебежчики» составляли значительную часть ссыльных по округам. В своем большинстве это были граждане соседних западных государств. Пограничные отделы ОГПУ ссылали этих лиц по подозрению в шпионаже. По данным за май – ноябрь 1927 г., 82 % «перебежчиков», сосланных в Сибирь, имели гражданство Польши, 7,7 % – Финляндии, остальные – Румынии, Болгарии, Латвии и Эстонии. По национальности 61,5 % из них были белорусами, 15,4 % – поляками, 7,7 – финнами. По социальному положению 56 % относились к крестьянам, 20 % – к рабочим, остальные – к служащим, военным и кустарям. Среди «перебежчиков» 8 % были неграмотными. Преобладали лица в возрасте от 20 до 30 лет (до 82 %). Это можно объяснить тем, что 46 % «перебежчиков» были дезертирами из армий сопредельных государств. К началу 1928 г. в Иркутском округе 14 из 93 «перебежчиков» были русскими, 13 – поляками, 3 – эстонцами [883].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу