Описанная Аристотелем эфебия являлась военной службой граждан полиса [577]. В том виде, как ее описывает философ, двухлетний период военной службы никоим образом не являлся временем изоляции, подготавливавшей принятие в сообщество граждан: Аристотель указывал, что включение молодого человека в список дема предшествовало эфебии. Лишь одна деталь свидетельствовала о чем-то ином, нежели просто об исполнении воинского долга: «В течение этих двух лет гарнизонной службы они носят хламиду и освобождены от имущественных обязательств; они не могут быть привлечены к суду ни в качестве защитника, ни в качестве обвинителя, поэтому у них нет оправдания для отлучек. Единственными исключениями являются случаи, связанные с наследованием либо с девушкой-наследницей, или когда человек должен исполнять жреческие обязанности, наследственные для его семьи» (Аристотель. Афинская полития. 42. 5). Под хламидой понималась в данном случае не одежда для ритуального уединения, а нечто подобное военной униформе наших дней. Что касается запрета выступать в суде, Аристотель объяснял его чисто светскими терминами, и, конечно, очень важно, что он мог вполне естественным образом воспринимать вещи именно так. Вопрос о происхождении эфебии — другая проблема. Уже давно было отмечено, что «изоляция молодых людей в период, предшествующий их окончательному включению в социальную группу — факт, настолько хорошо засвидетельствованный в разных обществах, в том числе в Греции, и в Спарте, что и здесь естественно обнаруживать его след» [578]. Пусть так, но что следует подразумевать под словом «след»? Можно ли функцию института в обществе смешивать с его происхождением! Объясняется ли наш бакалавриат его средневековым происхождением? Конечно же нет, так же как комедия Аристофана не может объясняться сезонным ритуалом плодородия, как это делала кембриджская школа [579]. Конечно, в обществе существуют инерция и повторы, но оно не живет в прошлом. Прошлое влияет на настоящее только в той степени, в которой оно присутствует в ментальности, привычках и интерпретациях. Возвращаясь к эфебии, мы видим, что во время Аристотеля пребывание эфебов в пограничных крепостях воспринималось как обычная гарнизонная служба, а не как изоляция молодого человека, предшествовавшая его вступлению или возвращению в полис. Фукидид походя упоминает (Фукидид. IV. 67), что peripoloi (буквально: «те, кто ходят вокруг»), т. е. эфебы, приняли участие в ночной засаде около Нисеи в 423 г. вместе с новыми гражданами (которые были платейцами). Этот факт, конечно, подразумевает, что эфебы не были еще такими же гражданами, как другие, и что они ассоциировались с необычными методами ведения войны, но еще следовало бы доказать, что такая интерпретация была современной этим событиям. В любом случае, очевидно, что во время Аристотеля она уже не была таковой.

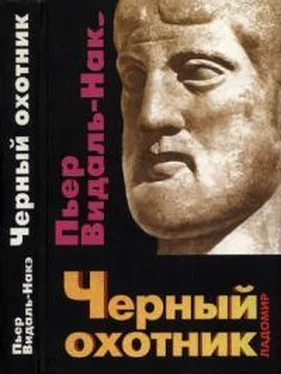

Анализ исторического процесса позволяет понять, что примерно произошло. Древнейшая эфебия существовала в рамках фратрии, архаического института, который хотя и мог быть реанимирован в V в., но чья роль существенно уменьшилась в пользу дема после клисфеновских реформ 508 г. до н. э. Эфебом в гражданском и военном значении становились в восемнадцать лет, а эфебом во фратрии — в шестнадцать. Именно внутри фратрии осуществлялись ритуалы перехода, которые отмечали вступление во взрослый возраст, и наиболее важным из них являлось принесение в жертву длинных волос [580]. Мифы, комедии, религиозные праздники, труды такого философа, как Платон, и даже, как я стремился показать, целая комедия Софокла «Филок-тет» [581]сохранили иное — «следы» ритуала инициации, в ходе которого молодой человек, коварный «черный» охотник, посылался в пограничную область до тех пор, пока он не совершит «подвиг», который символически требовался от молодых людей в архаических обществах. Ритуалы подобного типа были вполне реальны на Крите, где даже в эллинистический период в официальной лексике такого города, как Дрерос, проводилось различие между городом, сельской округой и пограничными укреплениями и где воспитательные институты противопоставляли «стада» (agelai) подростков товариществам (hetaireiai) взрослых, т. е. природу — культуре. Но в Афинах эти ритуалы существовали внутри глубоко рационализированной, если не сказать секуляризированной гражданской жизни. Можно сказать, что Брелих, которого трудно заподозрить в пренебрежении сопоставлениями с «архаическими» обществами, свое обсуждение афинской эфебии закончил словами: «элементы, связанные по происхождению с инициация-ми, которые здесь можно обнаружить, лишены первоначального функционального единства» (Brelich 1969: 227). Принцип «выслуги лет», конечно, сохранялся. В афинском народном собрании старики имели право выступать первыми. В ходе, пожалуй, наиболее драматических дебатов в истории афинского народного собрания по вопросу о том, стоит ли отправлять почти все военные силы города в Сицилийскую экспедицию (415 г.), Никий взывал к людям старшего поколения, чтобы они воспротивились безумным проектам Алкивиада и поддерживавшей его молодежи, пытаясь таким образом привести в действие традиционный механизм возрастных классов. Алкивиад же просил афинян не бояться его молодости: город состоит из молодых и из стариков, и только вместе они могут победить (Фукидид. VI. 13, 17, 18). Алкивиад одержал верх, кстати, к несчастью для афинян; тем не менее его речь подразумевала, что полис — это именно единство, включавшее и даже в значительной степени снимавшее оппозицию между возрастными классами.

Читать дальше

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/150113/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik-thumb.webp)

![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)