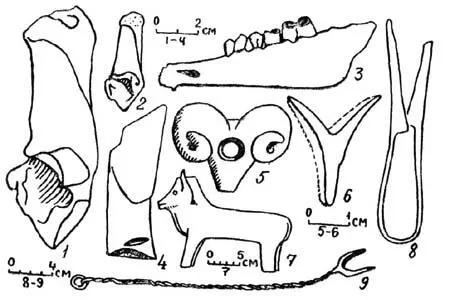

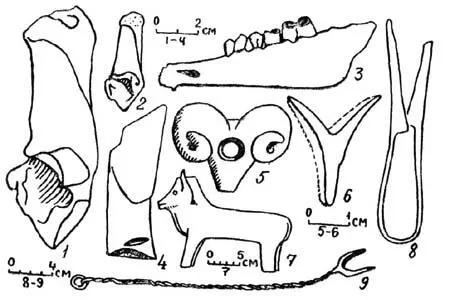

Рис. 12. Кости быка (1), барана (2), козы (3) и свиньи (4), глиняные головки барана (5) и козы (6), скульптурная фигура быка (7), ножницы (8) и вилка (9). 1-4 — Лар, 5-9 — Шапка.

Как полагают, с овцеводством [53, 163] должна быть связана находка в одном из погребений Цебельды железных пружинных ножниц. С использованием в пищу мяса животных, несомненно, связана большая бронзовая двузубая вилка из другого погребения. До сих пор абхазцы используют такие вилки, когда варят мясо [53, 163].

О характере скотоводства в древней Цебельде имеются хотя и скудные, но достаточно определенные данные. В своей основе оно должно было иметь придомный характер. Под пастбища могли использоваться окрестности поселений, а после уборки урожая — и сельскохозяйственные участки. Вместе с тем у нас имеются [59] достаточные свидетельства развития отгонного скотоводства. На альпийских пастбищах Гуарапа В. С. Орелкин нашел камень с древними рисунками, среди которых имеется несколько изображений характерных цебельдинских топоров V—VI вв. Однако при исследовании ацангуар — высокогорных пастушеских сооружений в этой зоне пока не обнаружено керамики и других остатков древнее VIII—X вв. Этот факт должен свидетельствовать в пользу того мнения, что отгонное скотоводство древних цебельдинцев еще не достигло того размаха, который оно приобрело позже.

В нашем распоряжении нет прямых письменных свидетельств о скотоводстве у апсилов. Однако данные более позднего периода, по-видимому, немногим должны отличаться от тех условий, в которых находилось скотоводство древних цебельдинцев. В раннем средневековье (VIII—X вв.) все альпийские пастбища в окрестностях Цебельды были освоены для выпаса главным образом :мелкого рогатого скота. По данным этнографа Ц. Н. Бжания, население Цебельды «издавна славилось скотоводством», а в середине XIX в. здесь каждый средний зажиточный крестьянин имел 2-3 коровы, 2 тягловых быка, 200-250 коз, 50-60 овец и 2-3 лошади [13, 43]. В начале XIX в. С. Броневский, имея в виду местных коров из окрестностей Сухуми, писал: «Рогатый скот около Согума малого роста, имеет кости высунувшиеся, глаза быстрые и сердитые, но мясо вкусное и жирное». По мнению исследователей, речь шла о древнейшей местной горной мелкорослой породе с узкими твердыми копытами, приспособленными к каменистой почве гор [13, 39].

Охота играла, по-видимому, заметную роль в жизни древних обитателей Цебельды. Обращают на себя внимание многочисленные клыки кабанов и других диких животных, использовавшиеся в качестве украшений — амулетов в ожерельях. Видное место в охотничьем промысле должен был занимать горный олень, керамическая фигурка которого найдена в одном из погребений могильника на Грушевом холме (Ахаччарху) [13, 61, 64-65]. Кости птиц выявлены в культурном слое поселения в урочище Лар. Основными орудиями, использовавшимися при охоте, по-видимому, были метательное копье и лук со стрелами. [60]

2. Ремесленное производство.

Возведение оборонительных сооружений и других зданий, благоустройство поселении, проведение дорог, устройство цистерн, водостоков — для всех этих многочисленных работ требовалось большое число каменщиков. Их деятельность складывалась из заготовки материалов, их обработки и, наконец, самого строительства.

Добыча строительного материала облегчалась топографией поселений, занимавших вершины, образованные известняковыми породами, залегающими послойно и характеризующимися обилием трещин в местах выхода на поверхность. Поэтому обычно каменоломня располагаюсь в зоне строительства. Камень выламывался с помощью железных или деревянных клиньев. Признаки интенсивной выломки камня отмечены как внутри, так и вне стен во всех крепостях цебельдинской культуры, выбор места каменоломни диктовался различными соображениями — необходимостью углублять рвы через перешейки (Пскал, Ахыста, Пал), террасировать территорию поселения, наращивать обрывы.

Обработка строительного камня требовала большой затраты труда. Наиболее ответственные места — углы зданий, облицовка башен и отдельных участков стен [16, табл. X, рис. 9; XI, рис. 1, 4, 6, 7], своды, арки оконных и дверных проемов — возводились из квадров, подвергавшихся тщательной отеске, в процессе которой пользовались узким железным орудием. После каждого удара оно оставляло маленькую ямку, которыми покрыта вся обработанная поверхность. Размеры плит в облицовке башни крепости на горе Шапке составляли 0,8 х 0,5 х 0,4 м, в облицовке башни Цибилиума они несколько мельче — 0,65 х 0,2 х 0,4 м. Прочие оборонительные стены (Герзеул, Шапка, Цибилиум, Ахыста, Пскал, Пат) возводились в большинстве случаев из ломаного камня с грубо обработанной внешней поверхностью, но с почти обязательным соблюдением рядов в облицовке, что достигалось подбором обломков одной толщины и грубой подтеской соответствующих граней. Размеры таких блоков невелики, они удерживаются во всех трех измерениях в пределах 20+40 см. Исключение составляют восточная стена Пскальской крепости, где в кладке [61] использованы плиты размером более метра в поперечнике.

Читать дальше

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/157044/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro-thumb.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/157141/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958-thumb.webp)