Глава II. Чем они занимались? Каков был их строй?

Имеющиеся материалы позволяют судить о таких чертах экономики древних цебельдинцев, как сельское хозяйство (земледелие, животноводство), охота, ремесленное производство (обработка камня, дерева, кости и кож, керамическое производство, металлургия, прядение и ткачество). Они занимались также торговлей и военной подготовкой. В настоящее время имеются все основания и для выводов о социальной структуре населения древней Цебельды.

1. Сельское хозяйство и промыслы.

Топография и структура поселений древней Цебельды со всей определенностью указывают на то, что здесь существовала вполне устойчивая организация сельскохозяйственной территории, обрабатываемые участки которой были сосредоточены в окрестностях населенных пунктов. Каждая семья имела земельный участок при общинном владении, орудия для обработки почвы и тягловую силу.

Характер земледелия древних цебельдинцев пока еще не совсем ясен. Выше уже отмечалось, что значительная часть ближайших к поселению и наиболее удобных для земледелия участков была занята под кладбищами. Это указывает на небольшую площадь земель, использовавшихся под сельскохозяйственные культуры в окрестностях поселений. Поэтому можно предполагать, что участки, закрепленные за отдельной семьей, обрабатывались [54] долгое время. Семья в этом случае должна была принимать меры к ежегодному возрождению качества почвы путем использования правильного севооборота. Впрочем, ограниченность обрабатываемых площадей могла быть связана и с тем, что население основных военных поселений Цебельды могло получать часть продуктов [55] от менее воинственных жителей окраин Апсилии.

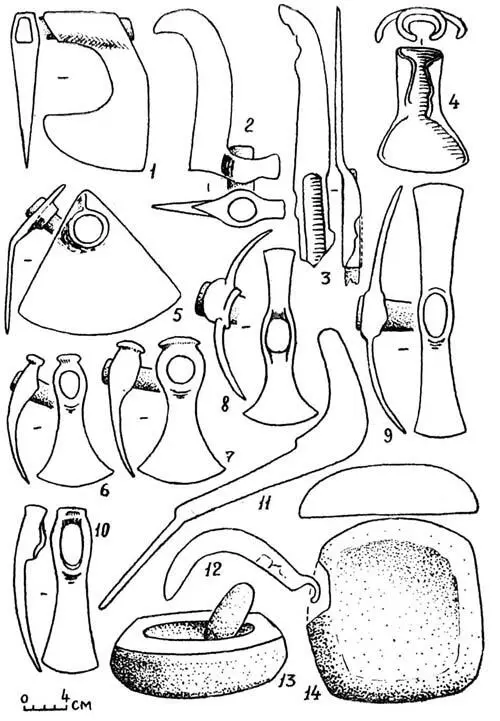

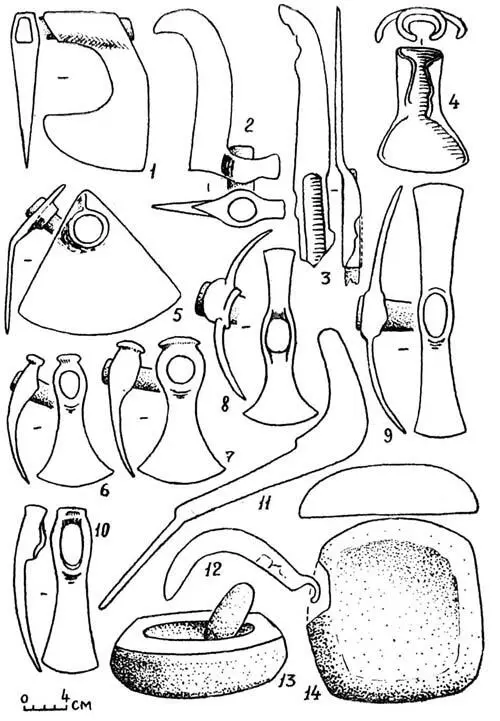

Рис. 11. Сельскохозяйственные орудия: топор (1), цалда (2), садовый нож (3), маральник (4), мотыги (5-10), серпы (11-12), ступка (13) и зернотерка (14). 1, 5-8, 14 — Цибилиум, 2 — Лата, 3 — Джгерда, 4 — Атара Армянская. 9 — Апушта, 10, 11 — Лар, 12 — Шапка, 13 — Баг.

Новые участки очищались от леса и кустарника в первую очередь с помощью огня. Употреблялись также и соответствующие инструменты, по-видимому, специальные тяжелые топоры, имевшие удлиненную насадочную часть. Могли здесь использоваться и боевые топоры, часто встречающиеся в могильниках Цебельды. При расчистке новых участков от кустарника и колючек применялись железные топоры-цалды. Одна такая цалда была найдена в селе Лата [63, табл. I, рис. 28].

Из почвообрабатывающих орудий на территории исторической Цебельды зафиксированы главным образом железные мотыги. Две из них могут быть связаны с поселениями, большинство же найдено в женских погребениях во всех известных могильниках цебельдинской культуры, за исключением крепости Шапка, где зафиксирована, кажется, лишь одна такая случайная находка. Форма мотыг достаточно характерна; с течением времени она несколько меняется [17, 189]. В III — первой половине V в. преобладают орудия с одним рабочим, довольно широким лезвием и молоточковидной либо гладкой обушной частью. Со второй половины V в. появляются двулезвийные мотыги, первоначально имевшие кирковидную форму, с одним тупым острием; к VII в. они принимают законченное симметричное оформление обоих лезвий, при этом значительно удлиненных и суженных. Малые размеры и узкие лезвия рабочих частей у большинства мотыг, возможно, свидетельствуют о том, что они использовались после вспашки при посадке и прополке злаковых, основную тяжесть по обработке которых несли женщины.

Из других почвообрабатывающих орудий этого времени необходимо отметить единственный железный наральник, происходящий из погребения, разрушенного в Атаре Армянской. Он представляет собой прототип тех металлических сошников, которые будут использоваться на этой территории на протяжении всего средневековья. Большая редкость подобных находок должна объясняться, по-видимому, тем, что плуги здесь обычно были полностью деревянными. Их конструкция могла быть примерно следующей: корень или сук срубленного дерева (бука, дуба, граба и др.) использовался как рало, с [56] противоположной стороны прикреплялась ручка. Пахота осуществлялась парой волов, тащивших плуг на простейшем ярме. Их наличие документируется глиняным сосудом в виде фигурки быка [53, 205-206]. Почвы в окрестностях цебельдинских поселений не отличаются большой плотностью, и поэтому, вероятно, нужда в железных наральниках здесь была невелика.

Читать дальше

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/157044/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro-thumb.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/157141/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958-thumb.webp)