История Великой Отечественной войны еще не дописана. Безвозвратно пропали десятки тысяч секретных дел полицаев, сотни тысяч показаний свидетелей.

На Западе бережно относятся к старине. Там уцелели замки и памятники прошлых веков. Почему мы не берем с них пример? Десятилетия у нас в культуру внедряли «человека с ружьем», с тачанкой Чапаева. А сколько оружия в книгах, в кино («Красные дьяволята», «Неуловимые мстители») и т. д. Когда же из русских душ изгонят оружие, насилие, злого волка?..

Вот какие печальные мысли приходят в Новоспасском, где сейчас строят оранжерею и звонят восстановленные церковные колокола.

Приходится по-доброму удивляться деятельности таких энтузиастов, как покойный Швайкин в Новоспасском, Гавриленковы в Пржевальском, Кулаков в Хмелите, которым удалось приобщить нас к прошлому. А страстному патриоту дер. Дугино на Вазузе, учителю Павлу Меркурьевичу Меркурьеву, не повезло, если не считать его богатого дугинского архива, он ничего не успел. Он долго бился за восстановление усадьбы, а также французского и английского парков, связанных с именами царского министра Панина, Карамзиных, Пушкиных, Мещерских — основателей поселка Новодугино. Но без успеха. Незадолго до смерти он подарил мне несколько фотографий дворцов, которые я передал библиотеке. Не знаю, сохранился ли его архив?

Июнь 1994 г.

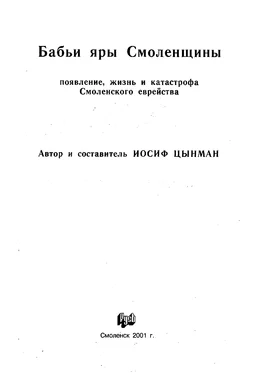

И. Цынман

Вряд ли многие из сегодняшних смолян знают, что так называлась в царское время и до расправы с НЭПом приготовленная по особому способу гречневая крупа.

Она готовилась в Смоленской губернии, а покупала ее вся Европа и Азия. Смоленской кашей кормили российскую армию, детей.

Энциклопедический словарь гласит: «Смоленская крупа — гречиха, очищенная от оболочки ядрица, где зерна расколоты на 2–3 части.» Дальше раскрываются все особенности и достоинства этого продукта.

У истоков внедрения смоленской крупы в Смоленской губернии стояли две династии польских помещиков Рачинских и еврейских купцов первой гильдии Шварц.

В книге «Сельскохозяйственная статистика. Смоленская губерния» Якова Соловьева (1855) находим следующее:

«Кроме винокуренных и пивоваренных заводов для переработки произведений разных отраслей земледелия существуют в Смоленской губернии круподерные, паточные, свекловаренные, маслобойные и канатные заводы. Объем производства их весьма незначителен. Не столько по обширности производства и по влиянию на общее благосостояние народа, сколько по своей известности заслуживает упоминание выделка так называемой смоленской крупы, приготовленной из гречки. От обыкновенной гречневой крупы она отличается тем, что особенно мелка и нежна. По своему достоинству она выше так называемой манной крупы.

Помещик Рачинский, который посылал смоленскую крупу для детей английской королевы, получил от нее золотую медаль с особым письмом.

На лондонской всемирной выставке смоленская крупа заслужила одобрение знатоков, но не была удостоена никакой награды. Крупа эта выделывается издавна на ручных жерновах. Совсем недавно в самом Смоленске были открыты четыре круподерни, но ручное производство, которым занимаются исключительно женщины, остается во всей своей силе.»

В этой же книге есть указание, что четыре круподерни работают и в Рославльском уезде. Но эти круподерки были небольшие, каждая с годовым производством на 9,5—11,5 тысяч рублей.

Усилиями помещиков и купцов в XIX веке гречиху в Смоленской губернии сеяли и перерабатывали почти повсеместно, она хорошо росла, давала превосходные урожаи, способствовала производству меда и давала возможность безземельным мещанам, особенно еврейским женщинам в местечках, иметь заработок.

С ростом числа круподерен ручная переработка гречихи, пошла на убыль. Круподерки, кузни, мельницы в ряде мест и содержали евреи, избавлявшие женщин от ручных жерновов и работы с разными ситами и противнями.

После Октябрьской революции знаменитый обрусевший польский род Рачинских — помещиков, писателей, художников, ученых-ботаников, о которых много писалось в дореволюционных изданиях, полностью исчез. Погибли также их дворцы, усадьбы, парки. На Смоленщине, например, они жили в Вельском и Поречском уездах (Татево, молодой Туд, Заборье, Глухово) и других местах. Один из них, Борис Петрович, перед революцией был единогласно избран смоленским городским головой. Интересно, что по архивным данным в январе 1902 года Рачинские в своем доме на Большой Благовещенской (ныне Большой Советской) улице открыли еврейскую библиотеку-читальню, впоследствии из-за малой площади переведенную на Резницкую улицу (ныне ул. Парижской коммуны).

Читать дальше