Все эти скифские племена в эпоху Геродота находились на высшей ступени варварства. Они добывали железную руду и выделывали из нее разнообразные орудия и оружие. Самое характерное для варварства оружие — меч — выделывалось скифскими мастерами. Больше всего найдено стрел главным образом в Чертомлыкском кургане. По размеру стрел видно, что луки были очень небольших размеров и, по предположению Лаппо-Данилевского, были предназначены для всадников, которые не могли, сидя на коне, натягивать большой лук. Также небольшого размера и копья и щиты. Скифский меч называется акинак, он тоже короткий, с своеобразной рукояткой. В некоторых курганах находятся железные чешуйчатые панцыри.

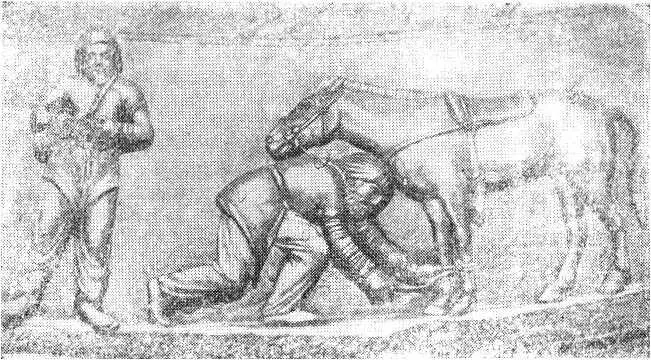

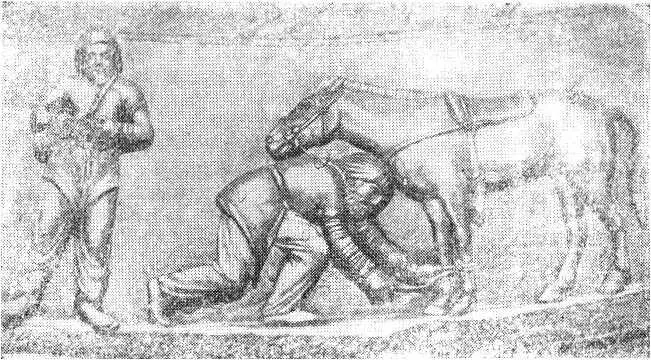

Скиф, стреноживающий коня. Часть фриза вазы, найденной Забелиным в Чертомлыкском кургане близ Никополя. Никопольская ваза хранится в Эрмитаже.

Скифы славились среди древних народов меткостью стрельбы из лука. Геродот сообщает, что индийский царь Киаксар, который взял Ниневию и уничтожил Ассирию, отдал скифам своих сыновей учиться стрельбе из лука. Скифы совершенствовали свои стрелы на протяжении с VII по II в. до н. э. Вместо бронзовых стрел с втулками для надевания на древко, они постепенно стали выделывать железные, в виде трехгранных пирамидок.

Основным видом скота у скифов-кочевников была лошадь, в значительно меньшем количестве у них были овцы и крупный рогатый скот. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки: в скифских курганах мы находим преобладающее количество конских костей над костями прочих домашних животных. В курганах найдено немало и лошадиной сбруи.

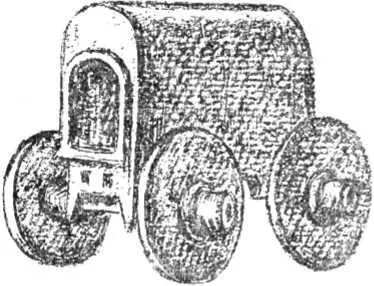

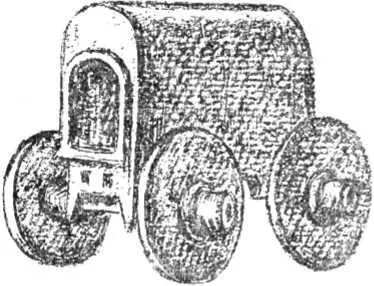

У скифов-скотоводов не было постоянных домов, а жили они в кибитках, перевозных жилищах, на высоких четырех или шести колесах. Это было целое помещение, иногда из двух или трех комнат. Кибитки покрывались войлоком и кожами. Такие кибитки были непроницаемы ни для ветра, ни для холода, ни для дождя. В кибитки впрягали две или три пары безрогих волов. В этих жилищах переезжали на новое место кочевья женщины и дети. Мужчины ехали верхом. За кибитками и верховыми пастухи гнали табуны лошадей и стада рогатого скота.

О кибитках мы узнаем не только от древних авторов — в курганах сохранились глиняные модели таких кибиток.

Глиняная детская игрушка — кочевническая кибитка (Керченский музей).

На новом месте скифы оставались, пока хватало травы для скота. Основной их пищей было мясо — вареное и жареное, кумыс, сыр. Скифы знали и вино. Геродот указывает, что они были весьма невоздержанны в употреблении вина, пили его в неразбавленном виде, что, по мнению греков, было большим варварством.

Кроме моделей кибиток, археологические находки знакомят нас с скифским скотоводством, изображенным на различных золотых или серебряных вазах и других вещах, откопанных в курганах. Очень богатое изображение коневодства имеется на известной серебряной вазе, найденной в 1863 году Забелиным в большом кургане близ Чертомлыка. На вазе, в основном предназначенной, очевидно, для кумыса или вина, имеется изображение ловли, приручения и использования коня. Конь следовал за своим господином в могилу, а за царем следовало много лошадей. Таким образом, для скифов не было на свете ничего важнее коня. О кочевом образе жизни сообщает ряд греческих авторов, и, как видно, их это очень удивляло. При переходе персидских войск через Дунай грек Коэс говорил Дарию: «Ты готовишься, царь, вторгнуться в такую страну, где не найдешь ни вспаханного поля, ни населенного города».

Кроме скотоводства, восточные скифы занимались и охотой, которая доставляла им мясо для питания. Изображения охоты имеются на рукоятке меча из Чертомлыкского кургана и на бляхах из Куль-Обского.

Западные скифы, как уже указывалось, были земледельцы и отчасти занимались рыболовством и разведением домашнего скота.

О земледельческих скифах имеется значительно меньше материала как археологического, так и этнографического.

Среди земледельцев мы должны различать две группы: одну, занимавшуюся мотыжным земледелием, и другую — плужным. Геродот, описывая занятия скифов, различает две группы земледельцев: скифов — плужных земледельцев и скифов — мотыжных земледельцев, что согласно принятой нами выше терминологии соответствует: скифы-пахари и скифы-огородники.

Читать дальше