Импорт (ввоз товаров) в Россию с запада, в основном, состоял из машин и инструментов, предметов роскоши. С востока Россия импортировала шелк, хлопок, пряности, сахар, фрукты.

Внешняя торговля связывала Россию с мировым рынком. Экономика России втягивалась в орбиту капиталистических отношений. Активная внешняя торговля способствовала подрыву феодальнокрепостнических хозяйственных основ страны.

Документы и материалы по социально-экономическому развитию России в первой половине XIX века

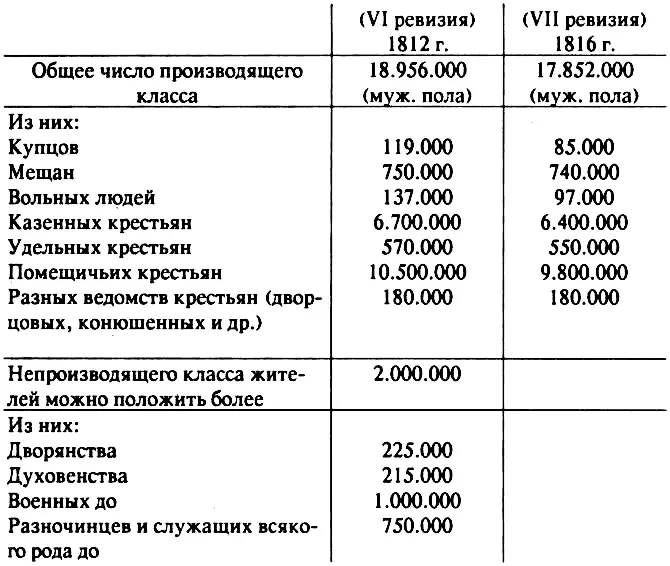

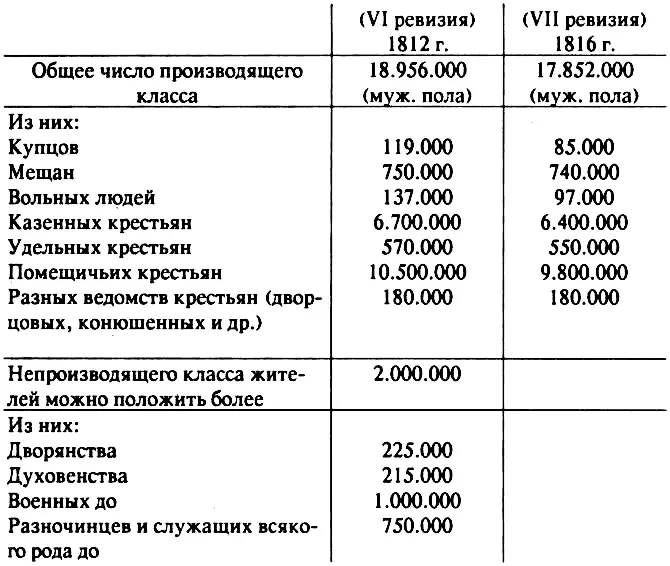

1. Профессор К. И. Арсеньев о населении России и крепостном праве.

… Все жители России могут быть разделены на два главных класса — класс производящий и класс непроизводящий. К первому относятся те, кои способствуют посредственно или непосредственно умножению народного богатства, каковы: земледельцы, мануфактуристы или ремесленники и купцы. Ко второму классу принадлежат все граждане, живущие за счет первого класса, каковы: духовенство, дворянство, чины гражданские и военные, войско сухопутное и морское, служители и прочие…

Непроизводящий класс относится к производящему как 1:9, или что 9 производителей содержат 1 потребителя…

Крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучшения состояния земледелия. Человек, не уверенный в полном возмездии за труд свой, в половине не производит того, что в состоянии сделать человек, свободный от вечных уз принуждения. Доказано, что земля, возделанная вольными крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земля одинакового качества, обработанная крепостными. Истина непреложная, утвержденная опытами многих веков протекших, что свобода промышленника и промыслов есть самое верное ручательство в приумножении богатства частного и общественного, и что для поощрения к большей деятельности и к большему произведению нет лучшего, надежнейшего средства, как совершенная, не ограниченная ничем, гражданская личная свобода, единый источник величия и совершенства всех родов промышленности.

(

Извлечения публикуются по книге: Арсеньев К. И. Начертание статистики Российского государства. СПб., 1818.).

2. Наставление управляющему помещичьим имением.

Крестьяне на господскую работу должны являться летом с восходом и уходить домой с захождением солнца; зимою же до рассвета обмолачивать хлеб.

Чаще осматривать и проверять, все ли тягловые крестьяне на господской работе. Малосильные старики, выписанные из тягла, и мальчики, еще не вписанные в тягло, ни под каким предлогом в полевых работах вместо тягловых быть не должны. Во время полевых работ не должно занимать никакими другими, но все до одного тягла должны быть в полевых работах налицо. В летнее время после половины дня на отдых полагается два, а в зимнее — полтора часа.

В работах разного рода, а тем более полевых, назначать уроки умеренные… от чего исправные скорее отделаются, а ленивые и в свои дни должны будут работать на господских полях…

… Кто привык управлять крестьянами из комнаты и смотреть за работами из окошек, а сам не хочет за всем наблюдать, там о доходах нечего и спрашивать, ибо в нынешнее время от работников без строгого присмотра ничего не может быть хорошего. Если кто желает получать значительные доходы, тот должен, не полагаясь на других, быть всегда трудолюбивым, деятельным, везде быть и все видеть. Тогда доходы будут увеличиваться ежедневно.

Карнович Н. С. Хозяйственные опыты тридцатилетней практики, или наставления для управления имениями. СПб., 1837

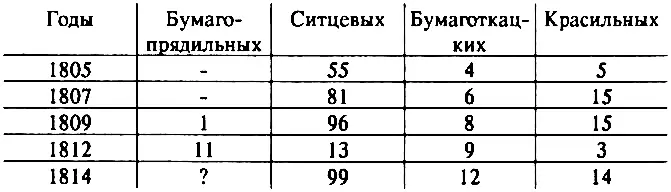

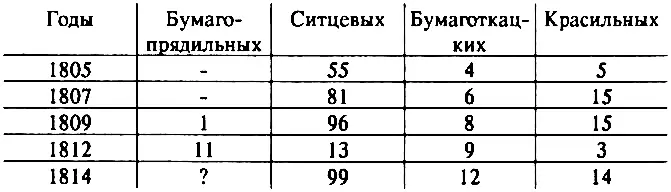

3. Число текстильных предприятий в Московской губернии.

(Сведения о числе фабрик в Московской губернии в 1805–1814 гг. извлечены из кн.: Покровский В.И. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. СПб., 1902).

4. Записка Н. П. Румянцева «О разуме тарифа». 1801 г.

В рассуждении привоза:

1) Возбранить привоз всего соблазнительного, что противно господствующей вере, государственным правилам и благонравию.

2) Оберегать подданных от непристойных и гибельных издержек, в которые обыкновенно вовлекает вольность торговли и пример худой роскоши.

3) Давать небогатому классу народа удобность к продовольствию, в том понятии, когда он не имеет возможности умножать своих наслаждений, жестоко было бы надбавлять цену на то, что составляет его потребности.

Читать дальше

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)