Жили родами, которые делились на патриархальные семьи. Главы родов и их родственники имели рабов, которые добывались в ходе межродовых и межплеменных столкновений. Их отдавали в заклад, продавали за соболиные шкурки, посылали «промышлять с собаченки на соболиный промысел». Большинство эвенков — «худые мужики»; но выделются и «лутчие люди», «добрые мужики».

Каждый род «по старине» владел определенной территорией, пользуясь «старыми зверовьями», «вековыми жирами». Во главе родов и племен стояли вожди: князья, князцы. Большую роль играло родовое или племенное собрание. Кровавые войны между родами и племенами прекратились у эвенков только с приходом русских. Почитали эвенки шаманов, способных, по их убеждению, причинять смерть «диавольскою силой».

Якуты, до прихода русских жившие по средней Лене и верхней Яне, с середины XVII века расселяются на запад, по реке Оленек, и на восток, по Яне, Индигирке, Алазее и Колыме. Разводили скот, лошадей. Богатые якуты имели по нескольку сот голов коров, быков, лошадей; бедные — несколько голов; были и бесскотные люди.

На зиму заготовляли сено. Подсобные промыслы — ловля рыбы, охота на зверя и птицу — особенно выручали бедняков. Еще до прихода русских якуты делали оружие из металла. Искусно плели сети из конского волоса, ремни и утварь из кожи.

Способы передвижения якутов зимой. Гравюра из книги Н.-К. Витзена. 1692 год.

Во главе племени или рода, по-якутски «джон», стоял тойон-князец, военный вождь. Родовая месть уступала место головщине — штрафу за убитого. Внедрялось и укреплялось право частной собственности на скот, покосы, рыбные ловли — их продавали и покупали, передавали по наследству, в аренду. Рядом с богатыми жили бедняки, которые «кормились рыбою и сосною» (истолченной сосновой корой — «заболокой»). Многие жили в работниках, вскормленниках — приемных детях, работавших на хозяев. Были и рабы, их приобретали в ходе войн, покупали. Родовой строй разлагался, и на смену ему шли патриархально-феодальные отношения.

Наряду с шаманизмом сохранялись тотемистические представления: каждый род имел своего предка-покровителя — жеребца, орла, гуся, лебедя, ворона и т. д. Особо почитались божества — покровители скота.

Рыбный промысел в Сибири. Гравюра из книги Н.-К. Витзена.

Как и у других народов, после вхождения в состав России якутские родовые и племенные объединения стали волостями. Их население вносило ясак мехами. Под влиянием русских якуты заводили земледелие, ускорился процесс феодализации.

Буряты, которых русские звали «братами», «братскими людьми», располагались к западу и востоку от Байкала. Круглый год на подножном корму пасся их скот. Атаман Перфильев говорил (1627 год) о главном их богатстве: «А коней и коров, и овец, и верблюдов у них бесчисленно».

В лесах устраивали облавную охоту. Кое-где пахали землю, сеяли просо, гречиху, ячмень, которые быстро созревали. Но земледелие, как и собирательство, служило подсобным занятием. Прибайкальские буряты ловили рыбу в озере. Некоторые добывали железо, соль. Скот, меха знатные люди обменивали на русские, китайские, бухарские товары.

Родовой строй постепенно уступал место феодальному, Князцы-шуленги возглавляли роды и племена. В Забайкалье, наряду с ними, в знать входили нойоны, тайши, зайсанги, даруги (названия все — монгольские). У них и у «лутчих людей» сосредоточивались богатства: скот, меха, земли. На них работали «улусные люди», или «ясачнме мужики», рабы (барлаг). Знатные управляли всем в племени или роду, несмотря на существование общинных сходов.

Коряк. Гравюра XVIII века.

Тунгус. Гравюра XVIII вена.

Камчатский шаман. Гравюра XVIII века.

Житель Курильских островов. Гравюра XVIII века.

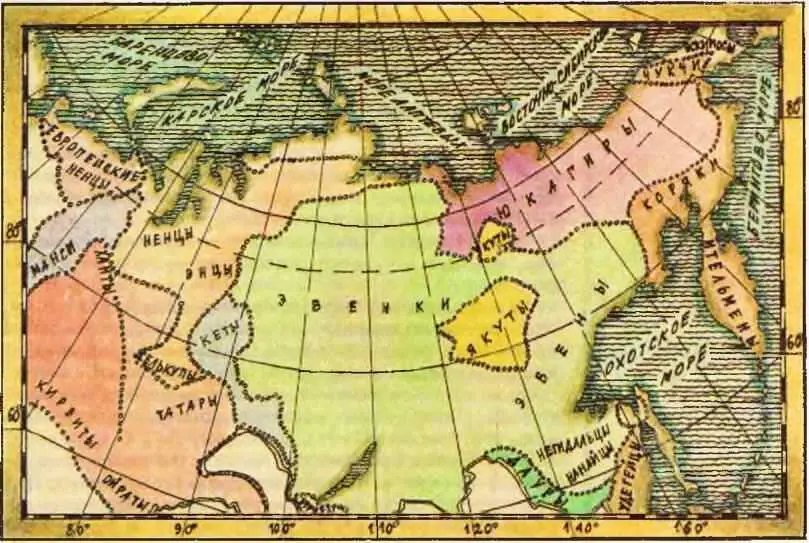

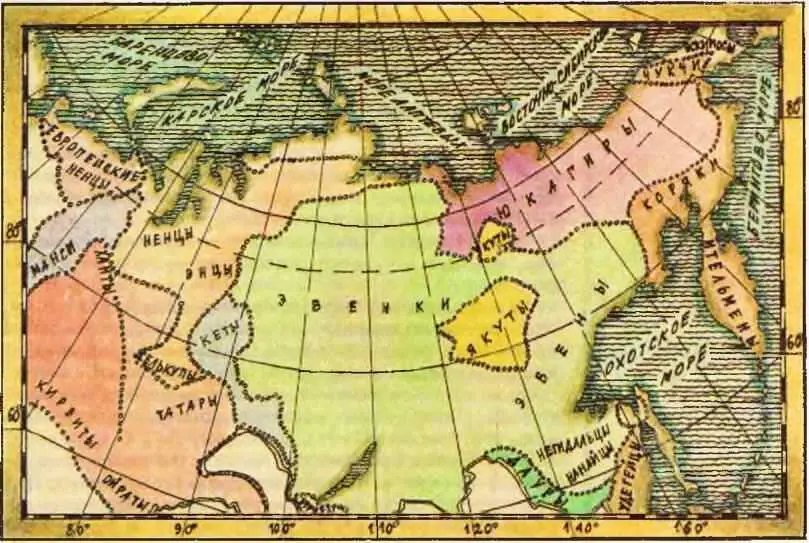

Народы и государства Сибири и Дальнего Востока

Бурятские князцы, с одной стороны, имели кыштымов (зависимых людей) в соседних племенах (у эвенков и др.); с другой — сами ппатили ясак монгольским правителям. Будучи шаманистами, буряты создали сложную иерархическую систему божеств, которым приносили жертвы.

Читать дальше