Большая государственная печать царя Алексея Михайловича.

Другие современники передавали слух: царь-де Федор Иванович, отходя сего света, завещал престол, правда, только устно, Федору Никитичу Романову, Последнего в народе знали как доброго и ласкового боярина, человека любознательного и щеголеватого.

Михаила Романова считали подходящим в цари и знатные бояре. Федор Иванович Шереметев писал о том одному из князей Голицыных: «Миша Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Бояре полагали, что новый государь, даже когда войдет в возраст, будет добрым и кротким, поскольку, как и царь Федор, отличается умственной и физической слабостью. «Хотели, — по словам В. О. Ключевского, — выбрать не способнейшего, а удобнейшего».

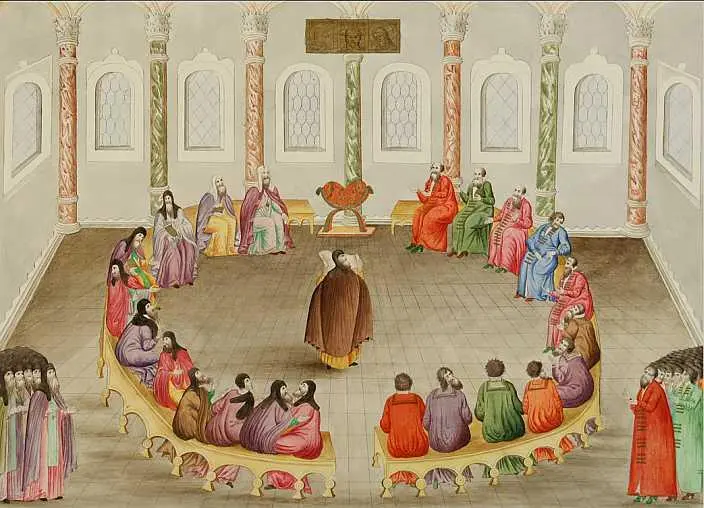

Хотя Романов стал царем по воле Земского собора — органа сословного представительства, его, как и предшественников, быстро начали рассматривать как «богоизбранного» государя, получившего власть от «прародителей своих» — представителей династии Рюриковичей. Избрание первого Романова стали выдавать за проявление божественной воли. Так прямо говорили специально изготовленная при дворе «Грамота утвержденная об избрании на российский престол царем и самодержцем Михаила Федоровича Романова» и «Новый летописец» — памятник официального летописания той поры, Во всем этом традиционная феодально-монархическая идеология XVII века полностью продолжала традиции предшествующих столетий.

Те же мысли продолжают развивать в официальных актах и летописных сводах, публицистических и исторических сочинениях в течение всего столетия. В «Истории о царях и великих князьях земли Русской» (60-е годы) дьяк Федор Грибоедов, предок поэта — современника Пушкина, пишет о преемственной связи Романовых с Рюриковичами, о царе Грозном — «прадеде» Алексея Михайловича. Тем самым Романовы в его изложении — представители непрерывной династической линии, идущей от Владимира 1 Святославича, великого князя киевского, «сродника Августа, кесаря римского». Сам царь Алексей, сын Михаила Федоровича, был убежден в божественной природе своей власти: «Бог благословил и предал нам, государю, — писал он боярину князю Г. Г. Ромодановскому, — правити и разсуждати люди своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере вправду. И мы божия дела и наши, государевы, на всех странах полагаем, смотря по человеку».

В тех редких случаях, когда царь являлся народу, он поражал тех, кто это видел, своим великолепием — богатыми одеждами и каретами, разодетой свитой и многочисленной охраной. Иностранных дипломатов, которых царь принимал в Грановитой палате Кремля, удивляли торжественный и таинственный московский церемониал, великолепие и богатство помещения с его роскошным убранством, важность и строгость обычаев; больше же всего — личность царя, неподвижного и недосягаемого, аки бог в горних пределах, его пышный нескончаемый титул, который полагалось произносить полностью, без малейшего пропуска, чтобы (не дай бог!) не допустить умаления чести государевой и тем самым государственной, российской.

Согласно закону преступление против личности государя, «государевой чести», словом или делом — это преступление против государства. И то и другое принадлежало к категории «государева слова и дела» — наиболее тяжкого вида преступления, которое каралось самым беспощадным образом. Если кто-либо по забывчивости или небрежности появлялся на царском дворе с пищалью или луком, его наказывали батогами и на неделю сажали в тюрьму. Если же обнажал это оружие в присутствии царя-батюшки, виновному отсекали руку. Наконец, за убийство или ранение человека в присутствии высочайшей особы ослушника лишали жизни. За «поносные слова» в адрес государя, «бунтовские замыслы» и прочее следовали столь же устрашающие, жестокие кары.

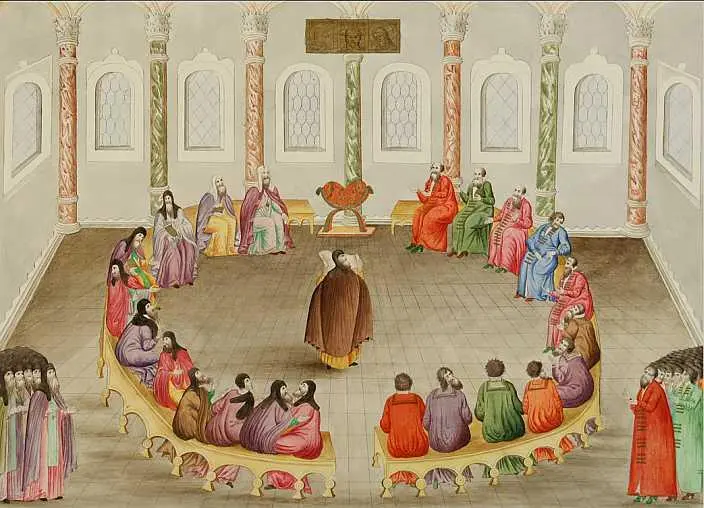

Заседание Земского собора 1613 года. Миниатюра из рукописи «Избрание на царство Михаила Федоровича Романова». 1673 год.

Возок русской царицы. Рисунок Э. Пальмквиста.

Читать дальше